最近...剛好有朋友在問這件事

嗯...最近剛好有朋友的工廠在煩惱,說現在生意不好做,訂單變得很零碎。想知道除了等熟客介紹,還有沒有其他方法可以接到案子,或是跟別人合作、分工一下也好。 🤔

聊一聊才發現,很多人,尤其是傳統製造業的頭家,對「案件媒合」這件事,想得很複雜,又有點怕怕的。感覺好像要把身家資料都交出去,或是會被平台抽很多成。

其實...也沒那麼恐怖啦。今天就來隨性聊聊,從找合作、小單轉包,到怎麼看懂客戶開來的 PO (採購單),這整件事大概是怎麼一回事。

重點一句話

說穿了,製造業的案件媒合,不管是自己發包還是去接案,核心就是三件事:**找對人、講清楚、白紙黑字寫下來**。

怎麼做?從哪裡開始?

這流程,我自己是覺得可以分成幾個階段來看啦,從茫茫大海撈到一根針,到最後把針賣出去。

第一步:去哪裡找機會? (媒合管道)

這大概是最多人卡關的地方。以前就是靠展會、靠朋友、靠一個介紹一個。現在網路時代,管道多了很多,但也很雜。大致上可以分成幾種:

| 管道類型 | 優點 | 缺點 | 適合誰 |

|---|---|---|---|

| 傳統人脈/展會 | 信任度比較高,見得到本人,關係比較穩固。 | 機會可遇不可求,很看緣分...也很花時間跟交通成本。 | 有特定領域深耕、不急著找案子的工廠。 |

| 國內線上平台 | 案件多,選擇也多,可以快速比較。 很多平台像 Tasker 或 PRO360 都做得蠻大的。 | 競爭很激烈,常常要削價搶單。 品質...嗯,真的要花時間過濾。 | 想快速找點小單、填補產能空窗的中小型工廠。 |

| 國際線上平台 (B2B) | 市場大,有機會接到國際訂單。像 Xometry 這類的平台,流程很標準化。 | 有語言隔閡、金流、物流跟品保標準的問題。 而且它們通常有自己的審核機制。 | 體質比較好、有外語能力、想試水溫做外銷的。 |

| 政府/公協會資源 | 通常有補助或輔導,比較有保障。 像是經濟部產業發展署就有很多計畫。 | 流程可能比較慢,要跑很多文件,而且名額有限。 | 想順便做體質改善、數位轉型的公司。 |

第二步:過濾與溝通 (這步最重要!)

找到潛在的客戶或合作夥伴後,不是馬上就報價。我自己是覺得,這一步才是整個流程的靈魂。很多人合作失敗,都是因為這裡沒做好。

你要像偵探一樣,去了解對方。 問清楚這幾件事:

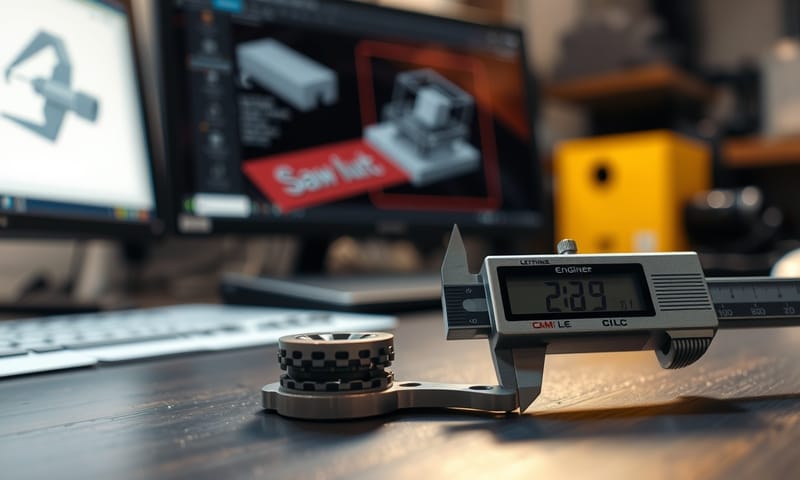

- 他們要什麼?規格、數量、公差、材質、希望的交期...越清楚越好。最好有圖面 (CAD檔)。

- 他們是誰?是終端客戶、貿易商,還是跟你一樣是代工廠?這會影響你的報價策略跟溝通方式。

- 他們為什麼找你?是看上你的技術、價格、還是只是急單隨便找?

這階段,我看到國外有些平台像 Xometry,他們會用 AI 演算法去做初步的媒合,根據你的機台能力、做過的案子來推薦。 這就很聰明,可以過濾掉一堆亂槍打鳥的詢價。但在台灣,很多時候還是得靠自己。可以透過經濟部產業發展署的一些輔導計畫,請專家來幫忙評估。 這些政府資源雖然要跑流程,但對於建立一套自己的審核標準蠻有幫助的。

第三步:從報價到採購單 (PO)

溝通得差不多了,就進入報價。報價不是只給一個數字,最好連付款條件(票期多久、預付多少)、交貨方式都寫清楚。

對方如果接受,就會發來一張「採購單 (Purchase Order, PO)」。 這東西很重要,它基本上就是一份簡易合約。 收到 PO,千萬不要太開心就直接埋頭開始做。一定要仔細核對上面的每一項:

- 品名、料號、規格:跟你當初報價的是不是同一個東西?

- 數量、單價、總價:數字有沒有算錯?

- 交貨日期、地點:這個時間你真的做得出來嗎?送貨地址對嗎?

- 驗收標準:有沒有提到什麼特別的檢驗要求?

- 付款條件:跟之前談的一樣嗎?

有任何一點不對勁或是不清楚,都要馬上提出來跟客戶確認、修改。 等雙方都確認沒問題,簽名回傳,這張訂單才算正式成立。這張紙就是你日後請款的依據,也是萬一有爭議時的護身符。🙏

最容易踩的雷...分享一下

說真的,這過程有很多坑。我看過最多的大概就是這幾種:

- 規格不清不楚:客戶只給一張模糊的照片,說「幫我做這個」。結果做出來才說「啊,我不是要這個材質」、「這裡應該要倒角才對」。這種最慘...成本都下去了。

- 瘋狂改單:PO都確認了,產線都排了,才說要改設計、改數量。

- 驗收標準是傳說:交貨的時候才拿出一個神秘的「標準樣本」,說你的東西跟樣品「感覺不太一樣」。當下真的會想問他,那你怎麼不早說... 😂

- 票期是天長地久:說好月結60天,結果90天了還在跟你說「會計請假了」。

結語...吧

總之,不管是透過什麼管道,製造業的合作,信任還是最重要的。不管是線上平台還是線下介紹,最終還是要回歸到人和人之間的溝通。把事情講清楚,留下白紙黑字的紀錄,才能走得長久。

現在很多 AI 工具也開始導入媒合,從分析履歷到找尋供應商,效率變得很高。 或許未來,工廠老闆們可以用更聰明的方式找到合作夥伴吧。

那你呢?你自己的工廠都是怎麼找案子的?或是有踩過什麼印象深刻的雷?在下面留言分享一下吧!