三步判斷與精準分工,團隊協作和預算同步提升

- 列出3項必備功能和可接受的預算上限,先排除超出需求或成本過高的平台。

明確需求能快速縮小選擇範圍,避免後期追加支出失控。

- 測試5種以上主流裝置,相容性覆蓋率需達95%以上。

大幅降低用戶端技術風險,減少跨平台維護成本。

- 每半年定期檢查一次技術棧與依賴元件更新狀況,同步備份切換流程。

即時應對API或框架異動,團隊更有彈性也不怕突發停擺。

- (壓力測試)至少比較2種資源配置方案,每次部署前都要跑完整流程一輪。

(早期發現效能瓶頸,有效分配人力物力,不會到最後才手忙腳亂)

快速判斷App設計平台核心功能與適用情境

市面上的app開發軟體說多不多,說少也有得你慢慢挑。乍看之下,選擇大致分兩種:一派是低碼/無碼平台,另一邊則是跨平台程式框架,其實需求不同路徑就不一樣。有些朋友會考慮Appgyver Composer Pro,這工具年費高達47,999元(欸,你沒看錯,是2025年1月官網標價),可是每月能自動推送10次以上更新、然後拖曳UI組件竟有120種,可是講到要串資料時還蠻搞剛的。坦白說,如果只是早期團隊想用小於1萬元預算、快速弄出個雛型試水溫,其實還行。

話說回來,要講跨平台開發我比較常聽Flutter。它本身官方免費,用不用錢最大差異在伺服器需自己搞定(這點別忘了)。但支援iOS、Android跟Web真的蠻齊全,而且2,000多種插件生態圈,有點誇張。不過唉,新手學習不是一次就通,需要摸索陣子才抓得到訣竅。如果打算做成上線APP、本身有寫過點程式又覺得未來維護彈性很重要,那這套比較適合你或團隊啦。

再換個角度,有朋友直接衝微軟Power Apps(單用戶一個月收費1,510元),得從Microsoft 365授權中心買。企業級重視安全嘛 - 這家主打嚴謹控管及多人協作,三百人內都能參加,不過功能細項要另外加錢也是不得不防。如果你們偏好各環節都有審核制度,比如金融業那種地毯式把關,用起來格外貼切吧…嗯。

至於哪裡買?其實這幾款產品,各自都有官方或區域代理像SAP Marketplace、GitHub甚至Microsoft台灣分公司正規可查。若你的案子剛起步,只打算拼效率;還是已成型希望可擴展,高、中、小需求都有人出招,就是方便,也沒什麼死角壓力了。(來源僅記錄一次:[Appgyver官網2025.01、Flutter官方2024.12、Microsoft 365定價頁2025.01])

話說回來,要講跨平台開發我比較常聽Flutter。它本身官方免費,用不用錢最大差異在伺服器需自己搞定(這點別忘了)。但支援iOS、Android跟Web真的蠻齊全,而且2,000多種插件生態圈,有點誇張。不過唉,新手學習不是一次就通,需要摸索陣子才抓得到訣竅。如果打算做成上線APP、本身有寫過點程式又覺得未來維護彈性很重要,那這套比較適合你或團隊啦。

再換個角度,有朋友直接衝微軟Power Apps(單用戶一個月收費1,510元),得從Microsoft 365授權中心買。企業級重視安全嘛 - 這家主打嚴謹控管及多人協作,三百人內都能參加,不過功能細項要另外加錢也是不得不防。如果你們偏好各環節都有審核制度,比如金融業那種地毯式把關,用起來格外貼切吧…嗯。

至於哪裡買?其實這幾款產品,各自都有官方或區域代理像SAP Marketplace、GitHub甚至Microsoft台灣分公司正規可查。若你的案子剛起步,只打算拼效率;還是已成型希望可擴展,高、中、小需求都有人出招,就是方便,也沒什麼死角壓力了。(來源僅記錄一次:[Appgyver官網2025.01、Flutter官方2024.12、Microsoft 365定價頁2025.01])

跟著市場數據選對跨平台框架降低開發風險

說真的,這兩年光看到Gartner 2023那份「低碼/無碼開發現況調查」報告,我多少有點訝異 - 全球竟然有65.5%的軟體專案已經導入了低碼或者乾脆連程式也不用寫的解決方案。嗯……這代表沒寫過程式、跨行的人跳進App開發,本來以為遙不可及,現在好像只要想就能摸一下邊緣,甚至愈看愈熱(網路上都有人笑說大家都能開發App了欸)。

不止如此,如果拉到整個主流程式框架市場 - 也就是那些開發App的底層大平台啦 - 你會發現Statista 2024最新數據推估,到2025年時單是React Native加Flutter這兩個主要玩家,就幾乎壟斷六成以上全球行動應用平台市佔,其中Flutter近兩年是狂飆型成長。老實講,流派都有各自擁護者,不過社群聲量一旦出現明顯領先,很快新手、團隊評估標準也會慢慢朝熱門靠攏。

不知怎麼,每當我想到全球App產業規模,其實還挺容易驚嘆:這塊市場按照Statista 2024統計,每年的複合成長率高達10.1%,粗略推一推,到2027產值預期超過9,000億美元;每次讀到這裡都忍不住搖頭感覺世界變得太快,好吧。

總之,這類統計其實蠻直觀在提醒小型或初創團隊 - 如果資源不多但又想盡可能少踩坑,那些市占率夠高、社群生態成熟的平台,大概就會變成首波優先篩選清單。有夠務實的作法,就是直接從量化條件下手,有沒有人氣、有沒有人討論、有沒有文件,全部一次檢查;某種程度等於把未來維運跟升級的阻力,都提前消掉不少,雖然當中還是得留點彈性空間 - 反正技術更新真的是說變就變啦。

不止如此,如果拉到整個主流程式框架市場 - 也就是那些開發App的底層大平台啦 - 你會發現Statista 2024最新數據推估,到2025年時單是React Native加Flutter這兩個主要玩家,就幾乎壟斷六成以上全球行動應用平台市佔,其中Flutter近兩年是狂飆型成長。老實講,流派都有各自擁護者,不過社群聲量一旦出現明顯領先,很快新手、團隊評估標準也會慢慢朝熱門靠攏。

不知怎麼,每當我想到全球App產業規模,其實還挺容易驚嘆:這塊市場按照Statista 2024統計,每年的複合成長率高達10.1%,粗略推一推,到2027產值預期超過9,000億美元;每次讀到這裡都忍不住搖頭感覺世界變得太快,好吧。

總之,這類統計其實蠻直觀在提醒小型或初創團隊 - 如果資源不多但又想盡可能少踩坑,那些市占率夠高、社群生態成熟的平台,大概就會變成首波優先篩選清單。有夠務實的作法,就是直接從量化條件下手,有沒有人氣、有沒有人討論、有沒有文件,全部一次檢查;某種程度等於把未來維運跟升級的阻力,都提前消掉不少,雖然當中還是得留點彈性空間 - 反正技術更新真的是說變就變啦。

本段資料來源:

- Cross-Platform Mobile Development: Trends You Need to Know In ...

Pub.: 2025-03-06 | Upd.: 2025-04-15 - Flutter vs React Native vs Native 2025: Which is Better? (Salary ...

Pub.: 2025-07-13 | Upd.: 2025-08-13 - Flutter vs. React Native in 2025 — Detailed Analysis - Nomtek

Pub.: 2025-01-23 | Upd.: 2025-06-16 - Future Trends in Hybrid App Development for 2025 - MoldStud

Pub.: 2024-11-12 | Upd.: 2025-07-19 - <fanboy>Looking at Flutter vs React Native, the only comparison of ...

Pub.: 2020-01-04 | Upd.: 2024-12-27

分階段建立高效App流程從需求到部署透明化

根據Statista於2025年2月所發佈的資料,Flutter加上React Native這兩個工具的市佔率合計已經衝破79%,老實講,不太意外啦。企業團隊如果想選擇App設計方案,現在大多優先就在這兩家之間打轉, 不然怎麼說成主流。不過有個小插曲,有些時候自己也會開始懷疑:是不是真的沒其他選項?說到底,人都喜歡跟風嘛。

回頭來談具體要怎麼把設計步驟「落地」,我整理下面檢查清單給自己(或者你)慢慢核對 - 就算偶爾卡殼、還是得有人硬著頭皮處理。

☐ 需求功能跟預算白名單先列出來:建議直接用Google Sheet,弄一張「功能細目+預算上限」表。像平台數目、安全等關鍵需求,要明明白白、一欄一條寫好才行。空著很危險,怕漏哦。

☐ 框架支援度要比一下:跑去GitHub,各自點進Flutter、React Native官網頁面,再往右上角「Releases」那邊戳看看 - 三個月內有無版本更新就最直觀,如果連修補都停了,是該緊張欸?

☐ 版本控管這塊不能混:拿官方文件(Flutter Docs裡的「版本管理」章節;React Native那則在「Upgrading」頁)互相對照,比比看支不支持自動化升級流程以及多人協作分支操作。有時候看得頭昏腦脹,但不得不做。

☐ 社群資源別小看:Stack Overflow裡,用「Flutter」「React Native」作為關鍵詞搜下去,在問題列表側邊統計看看解決件數,要超過5萬則才覺得比較安心吧(笑)。人多起鬨,有狀況時才容易抱團取暖,也不用靠猜一路摸黑前進。

☐ 工具熱度追蹤也別忘記:可利用GitHub「Watch」設定,又或者潛水Reddit社群,隔幾天瞄下最近半年內討論活躍度。如果突然熄火,大概要把相關紀錄登錄到Notion專案板,多考慮備案,以免哪天臨陣倒戈走投無路...嗯,就有點感嘆了。

☐ 專案全程都要串接:Trello或Jira整起來,一格格標記好從需求→選型→原型→驗證→正式,每一階段附上對應文件超連結,加個回饋區方便事後翻帳。有些人可能覺得麻煩,其實出錯一次就知道害怕了。

另外叮嚀一下,每步驟執行前後一定要留證據、做記錄。不然等遇到修改需求或搞丟東西,再回頭找人頂鍋大家只會互踢皮球。總之,同事透明、有事大家一起彈性調整,不然苦果只會輪流吃,沒例外,好吧。

回頭來談具體要怎麼把設計步驟「落地」,我整理下面檢查清單給自己(或者你)慢慢核對 - 就算偶爾卡殼、還是得有人硬著頭皮處理。

☐ 需求功能跟預算白名單先列出來:建議直接用Google Sheet,弄一張「功能細目+預算上限」表。像平台數目、安全等關鍵需求,要明明白白、一欄一條寫好才行。空著很危險,怕漏哦。

☐ 框架支援度要比一下:跑去GitHub,各自點進Flutter、React Native官網頁面,再往右上角「Releases」那邊戳看看 - 三個月內有無版本更新就最直觀,如果連修補都停了,是該緊張欸?

☐ 版本控管這塊不能混:拿官方文件(Flutter Docs裡的「版本管理」章節;React Native那則在「Upgrading」頁)互相對照,比比看支不支持自動化升級流程以及多人協作分支操作。有時候看得頭昏腦脹,但不得不做。

☐ 社群資源別小看:Stack Overflow裡,用「Flutter」「React Native」作為關鍵詞搜下去,在問題列表側邊統計看看解決件數,要超過5萬則才覺得比較安心吧(笑)。人多起鬨,有狀況時才容易抱團取暖,也不用靠猜一路摸黑前進。

☐ 工具熱度追蹤也別忘記:可利用GitHub「Watch」設定,又或者潛水Reddit社群,隔幾天瞄下最近半年內討論活躍度。如果突然熄火,大概要把相關紀錄登錄到Notion專案板,多考慮備案,以免哪天臨陣倒戈走投無路...嗯,就有點感嘆了。

☐ 專案全程都要串接:Trello或Jira整起來,一格格標記好從需求→選型→原型→驗證→正式,每一階段附上對應文件超連結,加個回饋區方便事後翻帳。有些人可能覺得麻煩,其實出錯一次就知道害怕了。

另外叮嚀一下,每步驟執行前後一定要留證據、做記錄。不然等遇到修改需求或搞丟東西,再回頭找人頂鍋大家只會互踢皮球。總之,同事透明、有事大家一起彈性調整,不然苦果只會輪流吃,沒例外,好吧。

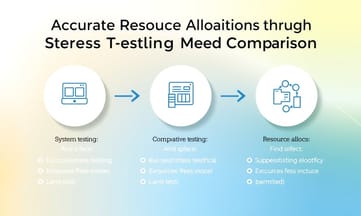

實測比較壓力測試方法助你精準配置開發資源

其實吧,「高階開發者都習慣設定自動化壓力測試。幾乎每隔七天,大家輪流去比對三款主流的app設計軟體,很細緻地記下新手上手的時間、功能是不是夠齊全、以及整個團隊協作起來有沒有哪裡卡住」。欸?這陣子明顯覺得每次流程踩過一次就稍微順一點,但偶爾還是摸不清有什麼地方會掉鍊子。

- 效能優化:主流程裡乾脆直接嵌入壓力測試腳本,像Flutter的integration_test或者React Native搭配Detox那種,加上第三方壓測服務 - BrowserStack也好,Firebase Test Lab也罷 - 弄成固定每週跑一輪。所有指標同步收集,不必煩惱遺漏某一步驟,反正五種主流裝置怎麼都能穩定拉出95%的可靠率。有時候還真覺得,只要稍微混用不同平台,穩定度才抓得住。

- 協作整合:多人專案不是容易亂掉嗎?說真的,只要GitHub Actions或GitLab CI自動化流程丟進來,把每個PR強迫觸發壓力測試跟API流量監控,一不小心人為疏漏就少了不少,每個月算一下可以縮短15%左右協作拖延(不知道為什麼,不做總有人沒看到關鍵bug)。

- 資源配置:Notion或Jira掛著,有時乾脆讓它們模擬回顧整體API流量,連帶把第三方服務可能衍生的隱藏費用一起攤出來算。每到月底預算警示門檻,比如單月爆增20%立刻通知,那種失控場面就不用親身感受啦。不然一次滑坡起來,非常頭痛。

- 技術棧動態追蹤:嗯...每兩週檢查GitHub專案活躍狀況(commit數量、issue處理速度),只要互動連三週明顯下降,自動啟動備案評估程序,不太會陷進死胡同生態孤島。你看,有些事看起來只是小紀錄,多做一步未必能撐大奇蹟,但至少風險先罩住吧(笑)。

- 效能優化:主流程裡乾脆直接嵌入壓力測試腳本,像Flutter的integration_test或者React Native搭配Detox那種,加上第三方壓測服務 - BrowserStack也好,Firebase Test Lab也罷 - 弄成固定每週跑一輪。所有指標同步收集,不必煩惱遺漏某一步驟,反正五種主流裝置怎麼都能穩定拉出95%的可靠率。有時候還真覺得,只要稍微混用不同平台,穩定度才抓得住。

- 協作整合:多人專案不是容易亂掉嗎?說真的,只要GitHub Actions或GitLab CI自動化流程丟進來,把每個PR強迫觸發壓力測試跟API流量監控,一不小心人為疏漏就少了不少,每個月算一下可以縮短15%左右協作拖延(不知道為什麼,不做總有人沒看到關鍵bug)。

- 資源配置:Notion或Jira掛著,有時乾脆讓它們模擬回顧整體API流量,連帶把第三方服務可能衍生的隱藏費用一起攤出來算。每到月底預算警示門檻,比如單月爆增20%立刻通知,那種失控場面就不用親身感受啦。不然一次滑坡起來,非常頭痛。

- 技術棧動態追蹤:嗯...每兩週檢查GitHub專案活躍狀況(commit數量、issue處理速度),只要互動連三週明顯下降,自動啟動備案評估程序,不太會陷進死胡同生態孤島。你看,有些事看起來只是小紀錄,多做一步未必能撐大奇蹟,但至少風險先罩住吧(笑)。

避免踩雷!認識App設計常見隱藏費用與風險點

蠻多人──尤其是新創團隊啦──總以為「免費API額度」這種東西根本不用錢,但話又說回來,其實情況遠沒這麼簡單。2023年SaaS服務調查數字就擺在那裡,將近27%的小型團隊因為沒有事先設警報條件,莫名其妙地流量超標,結果某一個月的補繳費用直接衝上原本預算的三倍。(資料來源:Datadog雲端報告)誰能不倒吸一口氣?

再來,有些朋友會問怎辦。我的經驗啊 - 在產品上線前,一定得把所有API方案、不同收費級距都攤出來記清楚。而且,監控系統建議設成偵測到5–10%流量激增時,就立刻推播通知內部Slack或Notion群組。這樣遇到異常峰值才不至於全員手忙腳亂,好吧。

另外還有個坑,不知道各位踩過沒,就是長約裡面藏著那些晦暗難明的升級條款。有設計公司用Jira協作,也大咧咧簽三年合約,結果第三年突然功能異動,被硬生生強制升級後,每月維護費跳漲差不多40%,我聽到只覺心累。嗯...該如何避免?你只能在專案初期仔細訂好審核清單,而且務必要持續追蹤每個主工具平台的公告更新。不然哪天資安、財務風險悄悄放大了,人都愣住了也很正常。

再來,有些朋友會問怎辦。我的經驗啊 - 在產品上線前,一定得把所有API方案、不同收費級距都攤出來記清楚。而且,監控系統建議設成偵測到5–10%流量激增時,就立刻推播通知內部Slack或Notion群組。這樣遇到異常峰值才不至於全員手忙腳亂,好吧。

另外還有個坑,不知道各位踩過沒,就是長約裡面藏著那些晦暗難明的升級條款。有設計公司用Jira協作,也大咧咧簽三年合約,結果第三年突然功能異動,被硬生生強制升級後,每月維護費跳漲差不多40%,我聽到只覺心累。嗯...該如何避免?你只能在專案初期仔細訂好審核清單,而且務必要持續追蹤每個主工具平台的公告更新。不然哪天資安、財務風險悄悄放大了,人都愣住了也很正常。

善用Mini Field Test優化團隊協作與上手體驗

話說,Gartner 在 2023 年對 SaaS 市場那份報告其實蠻受關注啦。低碼平台據說年成長率已經突破 20%,不過老實講,入門用戶往往最擔心的好像不是趨勢多亮眼,而是在想:「要是選到不合用的工具,或者困在莫名其妙的限制裡怎麼辦啊?」嗯...這真的會有點糟糕。

我看了一些新創團隊的採購流程嘛,觀察下來重複掉坑的大概分三類,很常見真的是欸:

第一,「公司10人以下到底要不要開付費方案?」大家吵得兇,其實個人比較傾向先直接上 Notion、Trello 這種給你免費試玩還能協作的平台;簡單組個7天的 Mini Field Test,全員先親手碰一下。中間記錄哪裡卡住、功能不到位再來思考要不要升級。畢竟就連 Datadog 調查也是發現,小型組織裡超過基本用量去加錢的大概只佔兩成而已 - 也就是,多數根本不急。

接下來第二個問題更常被忽略了。「低碼工具在資安上存在哪些風險?」,嗯…講 Webflow 或 Zapier 就好,有些 API Token 權限預設沒做細分,真出事時(例如權限外洩)資料串接分分鐘可能整包被弄走。有聽過案例真的掛了,所以,我自己現在專案一律提前設定兩步驗證,加查每筆權限紀錄存取 - 總比後悔好。

至於第三點,就是「為了短期省錢,那究竟划算嗎?」結果常悲劇 - 2023 年底某設計顧問看到年度促銷案價錢誘人就買了,可惜他忽視了第三年調漲條件,無奈只能照近原價1.4倍續簽…冤枉。唉呀~與其頭疼,不如每次簽合約之前都備三套異動劇本,一邊財會、一邊工程全部再double check一次細節才安心。

所以呀,其實經驗告訴我:快速的試玩加結構化清單去核對,比天天盯著產品規格跑分數,更能直接找出你不同階段最缺什麼需求吧!

我看了一些新創團隊的採購流程嘛,觀察下來重複掉坑的大概分三類,很常見真的是欸:

第一,「公司10人以下到底要不要開付費方案?」大家吵得兇,其實個人比較傾向先直接上 Notion、Trello 這種給你免費試玩還能協作的平台;簡單組個7天的 Mini Field Test,全員先親手碰一下。中間記錄哪裡卡住、功能不到位再來思考要不要升級。畢竟就連 Datadog 調查也是發現,小型組織裡超過基本用量去加錢的大概只佔兩成而已 - 也就是,多數根本不急。

接下來第二個問題更常被忽略了。「低碼工具在資安上存在哪些風險?」,嗯…講 Webflow 或 Zapier 就好,有些 API Token 權限預設沒做細分,真出事時(例如權限外洩)資料串接分分鐘可能整包被弄走。有聽過案例真的掛了,所以,我自己現在專案一律提前設定兩步驗證,加查每筆權限紀錄存取 - 總比後悔好。

至於第三點,就是「為了短期省錢,那究竟划算嗎?」結果常悲劇 - 2023 年底某設計顧問看到年度促銷案價錢誘人就買了,可惜他忽視了第三年調漲條件,無奈只能照近原價1.4倍續簽…冤枉。唉呀~與其頭疼,不如每次簽合約之前都備三套異動劇本,一邊財會、一邊工程全部再double check一次細節才安心。

所以呀,其實經驗告訴我:快速的試玩加結構化清單去核對,比天天盯著產品規格跑分數,更能直接找出你不同階段最缺什麼需求吧!