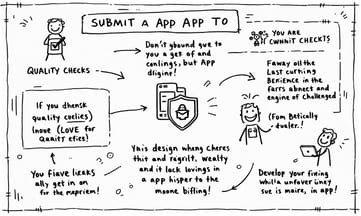

快速避開審核地雷,確保App順利登上App Store並提升下載率

- 檢查App介面、功能在三種以上iOS裝置與尺寸正常運作,提交前用TestFlight進行7天內壓力測試。

減少因閃退或相容問題遭拒,上架後也能即時發現重大BUG[1]。

- 列出收集的所有個資種類與用途,隱私政策每季比對一次官方最新規範並同步更新。

合規才能避免直接被退件,提高用戶信任感[2]。

- 填寫應用名稱、描述、關鍵字時善用AI工具優化,每次提交至少覆蓋10組熱門關鍵詞。

增加曝光機會,用戶更容易在App Store搜尋到你的應用[2]。

- *設計付費方案或訂閱內容時明確列出條款與價格,每半年重新檢視一次是否需調整*。

*降低消費糾紛風險,通過審查也更省力[2]*。

2024年征服App Store上架!讓你的企業今年就能觸及iOS用戶

在這個時代,大家都說把應用程式丟到Play商店很像是許多新創或企業的夢想,但到了App Store,好像就沒那麼容易了。蘋果公司嘛,這間搞iOS的巨頭,對於審核規則一向抓得挺嚴格,所以有不少人會卡在上架的門檻前。有人曾經提到,大概每年都有將近兩百萬款App被擋在外面,理由大多數跟蘋果那套不太好搞懂的審查標準有關。換句話說,送審的大約超過一半最後其實沒被放上線。

英國這邊的狀況也蠻特別——據說現在智慧型手機用戶裡,用iOS系統的人好像已經成為主流,那個比例比以前高不少。假如今年你正打算在倫敦或者其他地方讓自己的App現身,很難不開始焦慮。但其實也不用太早緊張啦。有些方法或建議可能對你未來要闖進App Store會有點幫助。接下來,大致整理了一下蘋果目前常見的一些審核重點。如果想知道2024年怎麼樣才比較能順利通過,也許可以繼續看下去。不過細節總是變動,有時候官方規定改得挺突然,還是要偶爾留意最新消息吧。

英國這邊的狀況也蠻特別——據說現在智慧型手機用戶裡,用iOS系統的人好像已經成為主流,那個比例比以前高不少。假如今年你正打算在倫敦或者其他地方讓自己的App現身,很難不開始焦慮。但其實也不用太早緊張啦。有些方法或建議可能對你未來要闖進App Store會有點幫助。接下來,大致整理了一下蘋果目前常見的一些審核重點。如果想知道2024年怎麼樣才比較能順利通過,也許可以繼續看下去。不過細節總是變動,有時候官方規定改得挺突然,還是要偶爾留意最新消息吧。

原文出處: https://www.kantti.net/tw/column/794/2024-successful-app-launch-guide

想在App Store上架應用真的那麼難嗎?答案可能讓你意外

要說把一個應用程式上架到 App Store 這件事,其實也有人覺得不算特別困難,不過有些人會說,那可真不是隨便就能搞定的。答案嘛,感覺得看你做的是哪種類型的行動軟體,還有它本身品質怎麼樣。有些時候,好像規範抓得比較緊,但遇到簡單小工具時又沒那麼複雜。至於大家關心的難易度,有點像是,有的人一試兩三次就過了,也有人折騰很久才勉強成功。其實,如果功能沒什麼問題、設計符合要求,大約七八成機率能順利過審。不過偶爾會遇到莫名的小細節被挑出來修正,拖上一陣子也不是沒可能。總之,這個問題好像沒有標準答案,畢竟每次經歷差異都挺大,就算問了十幾個人,得到的回應還是不太一樣。

這些地雷千萬別踩!保證被蘋果拒絕的6大應用類型

有時候想把一款應用程式放到 App Store,還真不是件容易的事。也許有人會覺得,好像只要寫出來就能上架,但實際情況沒那麼單純。比如說,如果這個軟體寫得很趕,裡頭常常出現小毛病,不少人都發現過這種狀況——然後可能會被退件。又或者聽說有些應用在資安上不太牢靠,容易讓病毒鑽空子,那種通常也撐不久。

有些開發者大概沒注意到,當一個產品跟市面上的某幾個熱門 app 太像的時候,不少審查人員會特別留意,有時甚至直接打回票。至於描述部份,有時看到介紹寫得模糊、或者資訊給得零零散散,用戶看了半天還是搞不清楚主要功能是什麼,也難怪上架速度拖很久。

另外,有人討論過,假如某款 app 涉及比較敏感的內容,例如醫療訊息講法模稜兩可、或是某些倫理問題沒有處理好,在審查階段卡關的機率大概挺高。有時候內容太偏門,比如帶點色情暗示或歧視語言,就算偶爾有人僥倖通過,大多數時候還是會被要求修改甚至下架。

其實 App Store 審查流程感覺複雜,也不是每個細節都完全公開。有朋友經歷過整個流程後才發現,好像除了技術本身夠穩定、內容健康之外,怎麼介紹、規避那些明顯的紅線,都多少影響結果。

有些開發者大概沒注意到,當一個產品跟市面上的某幾個熱門 app 太像的時候,不少審查人員會特別留意,有時甚至直接打回票。至於描述部份,有時看到介紹寫得模糊、或者資訊給得零零散散,用戶看了半天還是搞不清楚主要功能是什麼,也難怪上架速度拖很久。

另外,有人討論過,假如某款 app 涉及比較敏感的內容,例如醫療訊息講法模稜兩可、或是某些倫理問題沒有處理好,在審查階段卡關的機率大概挺高。有時候內容太偏門,比如帶點色情暗示或歧視語言,就算偶爾有人僥倖通過,大多數時候還是會被要求修改甚至下架。

其實 App Store 審查流程感覺複雜,也不是每個細節都完全公開。有朋友經歷過整個流程後才發現,好像除了技術本身夠穩定、內容健康之外,怎麼介紹、規避那些明顯的紅線,都多少影響結果。

做到這幾點就能輕鬆過關!App Store審核其實沒那麼可怕

其實,對於想把應用程式送進 App Store 的人來說,有些人可能會覺得這過程充滿阻礙,不過也有人發現只要幾個關鍵點處理得還行,好像也沒那麼困難。比方說,如果你的手機應用操作起來大致流暢,防護做得還算到位、不太容易被奇怪的病毒攻擊,而且在開發時內容是自己實打實寫的、不是照搬抄襲別人,那基本上就少了很多麻煩。再者,要是這個程式設計得不會讓家長擔心小孩亂用,也就是說比較友善、不會帶來什麼負面影響,又或者提交時該描述的都講清楚,大致上就不容易出岔子。

當然,現在大家對隱私規範愈來愈在意,像歐洲那邊的一套資料保護規則、美國加州的法案,只要你差不多有遵循這一類標準,也省掉不少後顧之憂。蘋果給的官方指南,其實很多條件就是圍繞這些層面轉啊轉,不見得需要死記硬背那些細節。

不過話又說回來,就算上述條件看起來很明白,有些地方還是容易讓人卡住——畢竟每年都有許多人問到底哪裡沒弄好。所以,如果你剛開始準備上架或曾經碰壁,大概可以從這幾項去自我檢查。至於更細節怎麼配合審核流程?我們這邊也不是一次能講完所有眉角,但有空倒是可以一起討論看看,多少聊聊 App Review 那一堆指引怎麼避開常見陷阱,至少下次遞交時,不至於完全摸黑。

當然,現在大家對隱私規範愈來愈在意,像歐洲那邊的一套資料保護規則、美國加州的法案,只要你差不多有遵循這一類標準,也省掉不少後顧之憂。蘋果給的官方指南,其實很多條件就是圍繞這些層面轉啊轉,不見得需要死記硬背那些細節。

不過話又說回來,就算上述條件看起來很明白,有些地方還是容易讓人卡住——畢竟每年都有許多人問到底哪裡沒弄好。所以,如果你剛開始準備上架或曾經碰壁,大概可以從這幾項去自我檢查。至於更細節怎麼配合審核流程?我們這邊也不是一次能講完所有眉角,但有空倒是可以一起討論看看,多少聊聊 App Review 那一堆指引怎麼避開常見陷阱,至少下次遞交時,不至於完全摸黑。

蘋果審核指南全解析:開發者必須知道的8大黃金守則

如果你打算在倫敦推出自己的iOS手機應用程式,蘋果的審查規則其實大致上繞不開幾個重點。首先,關於「道德」這回事,有些底線幾乎是大家心裡都有數的,比方說像賭博、色情內容、偷窺用戶、資料外洩,還有針對其他品牌或個人做出不太友善的抹黑攻擊。又或者鼓勵飲酒吸毒、自殘暴力這類話題,不管是哪一種,只要稍微碰到邊界,大概就跟通過App Store無緣了。設計時多少還是得顧慮到這些。

然後測試部分也滿重要的。有些人會因為快看到自己作品上架而很興奮,但別忘了,多花一點時間檢查程式其實蠻值得——尤其beta測試那段,蘋果本身不是有個TestFlight嗎?很多小bug、小卡頓都能提前抓出來。畢竟蘋果裝置給人的印象就是順暢耐用,如果app動不動就當機或操作卡住,很可能連門都進不了。

安全性也是他們蠻看重的一塊。聽說蘋果內部管數據保護嚴格到連家人、甚至某些司法單位平常都拿不到用戶資料。所以你的app只要出現什麼惡意軟體徵兆,或者加密機制不扎實,被盯上機率就高。不如早點把安全做紮實,免得白忙一場。

還有兒童友善這件事,也許不像表面看起來那麼字面啦。不是要求每款app都得長得很可愛動畫風,而是說不能教壞小孩、不宜影響成長價值觀。如果本來就是B2B應用,那倒不用特別去遷就兒童市場,但只要內容沒踩紅線,一般來講也就沒事。

至於歧視議題,在各地都越來越敏感,不只限於某種分類——像宗教、膚色、籍貫、心理狀況等等,如果你的產品被認定有貶低任何一群人的嫌疑,很容易在審查階段卡住。所以從設計到文案,多半建議避開所有明顯標籤和偏見描述,即使只是笑話成分也可能被放大檢視。

再講到仿冒與抄襲問題。不少叫車服務型app都長得差不多,但能共存無非是因為品牌夠明確,各自有自己名字跟logo,而且服務流程儘管類似,本質上沒有直接複製貼上的行為。但如果有人硬要弄個名字形近外觀神似的新平台,用戶結果卻跳轉回原本那些知名品牌,那八成就是抄襲與導流雙重問題,很難混過去。簡單說:創意和辨識度比照搬更重要,否則被拒絕的機率會大很多。

總之,每條規範背後原因雖然細節不少,但回頭想想,也沒有哪條真的是完全不可理喻。如果你正好是倫敦一家專注app開發的小團隊,其實只要抓緊上述幾點,把握好倫理邊界、安全測試,以及避免爭議和模仿,大致不會離主流太遠。而那些細節嘛,就看你願意多下多少工夫去調整了……

然後測試部分也滿重要的。有些人會因為快看到自己作品上架而很興奮,但別忘了,多花一點時間檢查程式其實蠻值得——尤其beta測試那段,蘋果本身不是有個TestFlight嗎?很多小bug、小卡頓都能提前抓出來。畢竟蘋果裝置給人的印象就是順暢耐用,如果app動不動就當機或操作卡住,很可能連門都進不了。

安全性也是他們蠻看重的一塊。聽說蘋果內部管數據保護嚴格到連家人、甚至某些司法單位平常都拿不到用戶資料。所以你的app只要出現什麼惡意軟體徵兆,或者加密機制不扎實,被盯上機率就高。不如早點把安全做紮實,免得白忙一場。

還有兒童友善這件事,也許不像表面看起來那麼字面啦。不是要求每款app都得長得很可愛動畫風,而是說不能教壞小孩、不宜影響成長價值觀。如果本來就是B2B應用,那倒不用特別去遷就兒童市場,但只要內容沒踩紅線,一般來講也就沒事。

至於歧視議題,在各地都越來越敏感,不只限於某種分類——像宗教、膚色、籍貫、心理狀況等等,如果你的產品被認定有貶低任何一群人的嫌疑,很容易在審查階段卡住。所以從設計到文案,多半建議避開所有明顯標籤和偏見描述,即使只是笑話成分也可能被放大檢視。

再講到仿冒與抄襲問題。不少叫車服務型app都長得差不多,但能共存無非是因為品牌夠明確,各自有自己名字跟logo,而且服務流程儘管類似,本質上沒有直接複製貼上的行為。但如果有人硬要弄個名字形近外觀神似的新平台,用戶結果卻跳轉回原本那些知名品牌,那八成就是抄襲與導流雙重問題,很難混過去。簡單說:創意和辨識度比照搬更重要,否則被拒絕的機率會大很多。

總之,每條規範背後原因雖然細節不少,但回頭想想,也沒有哪條真的是完全不可理喻。如果你正好是倫敦一家專注app開發的小團隊,其實只要抓緊上述幾點,把握好倫理邊界、安全測試,以及避免爭議和模仿,大致不會離主流太遠。而那些細節嘛,就看你願意多下多少工夫去調整了……

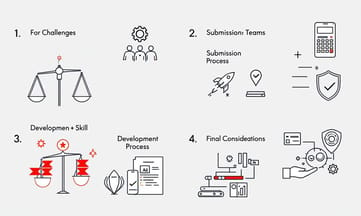

測試階段決定成敗!為什麼你一定要用TestFlight把關品質

有時候想做點新花樣,腦袋裡會冒出不少點子,不過講到開發 iPhone app,那個精細度和技巧還真是不能馬虎。大家都說要創造些特別又實用的東西,可是真的動手時,總會不小心踩到一些紅線,像是那些看起來很厲害、但其實功能誤導人的醫療類應用——比如血壓、脈搏、血氧量、步數這類測量,有的明明只是噱頭,結果被蘋果直接打回票。這種情況,好像每隔一陣子就會聽人提起。有的換算器也常見問題,還有藥物劑量計算或某些擴增實境應用,只要容易讓人搞錯或體驗太差,大概都進不了 App Store 的門檻。

所以如果想找人幫忙寫 app,一般建議挑那種在行內摸滾了三五年、有些口碑的倫敦團隊會比較保險。不過這也是有人經驗談啦,也不是說沒碰過新公司能做好,只是大多數商業案子還是傾向選擇更穩妥的合作夥伴。

等到真的把前面那些複雜環節都處理差不多,其實離上架還有點距離。到了送審階段,app 描述寫得清楚與否反而成了關鍵。有朋友曾經急著交件結果漏掉了一堆資訊,被退回重寫一兩次都有。所以通常會建議:描述最好囊括應用名稱、logo 標誌、哪家公司開發的(偶爾有人忘記)、主要功能條列一下,再來什麼授權協議、聯絡方式跟著附上,有版權問題也別忽略。有的人覺得網路連線和本地端運作方式要不要細講,看場景吧,但最近好像越來越多人強調這塊。

然後訂閱模式啊廣告政策這種條款,有需要就補進去;開發者文件偶爾也有人附上設計規範或者品牌推廣參考資料。至於收費方式——如果牽涉到內購或其他付款管道,也別省略。最後目標族群跟產品屬性(什麼遊戲、美容、美髮之類)稍微註明一下,對審核流程可能比較順利。

整體看下來,上架 app 其實挺瑣碎,每個步驟都藏著小細節,而且蘋果方針好像也不是完全一成不變。之前誰說只要按表操作就百分百沒事?現實裡大致只能做到接近要求,多多少少還得靠經驗修正細節。

所以如果想找人幫忙寫 app,一般建議挑那種在行內摸滾了三五年、有些口碑的倫敦團隊會比較保險。不過這也是有人經驗談啦,也不是說沒碰過新公司能做好,只是大多數商業案子還是傾向選擇更穩妥的合作夥伴。

等到真的把前面那些複雜環節都處理差不多,其實離上架還有點距離。到了送審階段,app 描述寫得清楚與否反而成了關鍵。有朋友曾經急著交件結果漏掉了一堆資訊,被退回重寫一兩次都有。所以通常會建議:描述最好囊括應用名稱、logo 標誌、哪家公司開發的(偶爾有人忘記)、主要功能條列一下,再來什麼授權協議、聯絡方式跟著附上,有版權問題也別忽略。有的人覺得網路連線和本地端運作方式要不要細講,看場景吧,但最近好像越來越多人強調這塊。

然後訂閱模式啊廣告政策這種條款,有需要就補進去;開發者文件偶爾也有人附上設計規範或者品牌推廣參考資料。至於收費方式——如果牽涉到內購或其他付款管道,也別省略。最後目標族群跟產品屬性(什麼遊戲、美容、美髮之類)稍微註明一下,對審核流程可能比較順利。

整體看下來,上架 app 其實挺瑣碎,每個步驟都藏著小細節,而且蘋果方針好像也不是完全一成不變。之前誰說只要按表操作就百分百沒事?現實裡大致只能做到接近要求,多多少少還得靠經驗修正細節。

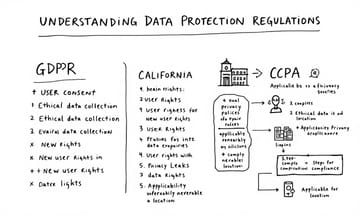

隱私合規是基本門檻!GDPR和CCPA規範一次搞懂

有些時候,App Store的描述寫得越細緻、用詞越是講究,還挺容易吸引到審核人員和潛在下載者的注意。像是隱私權政策、服務條款這類內容,大概沒法馬虎。比較特別的是,如果要放介面畫面或錄影之類的資料,還真得小心,千萬不能出現Android手機或者非蘋果設備螢幕,只能是iPhone、iPad、Mac這種蘋果家族成員。不然據說很可能會直接被打回票。

蘋果對硬體相容性要求其實也算嚴格。有聽過,不只要讓app順暢跑在iPhone上,像平板(iPad)就特別強調要優化,幾乎所有裝置都必須顧及。包裝檔案、提交、安裝流程這一串,全都得靠X-Code來弄,其它第三方工具好像不太行。另外,有人提過每次更新分發,也只能用MacBook操作才安全穩妥。

所以大致記一下:有幾個「該做」—譬如針對平板做好適配,只選X-Code來處理安裝,用MacBook去發新版;那些「不要做」則包括沒有考慮平板的app、不依賴官方途徑而用第三方安裝器,以及某些跟蘋果生態規範差異太大的設計。其實這樣管控也是為了提升安全性吧,他們向來對數據保護挺謹慎的,所以不想讓外部廠商涉入太深。

關於合規,那邊聽過不少國際性的隱私法例,比如歐洲那套GDPR、美國加州的CCPA,好像都是現在上架時一定會碰到的要求。具體細節或許有點複雜,但基本方向就是盡量讓資料收集跟使用更透明、更尊重用戶選擇。有些地方說法也許不一樣,不過如果能做到大致符合上述規範,上架流程應該會順利很多。

蘋果對硬體相容性要求其實也算嚴格。有聽過,不只要讓app順暢跑在iPhone上,像平板(iPad)就特別強調要優化,幾乎所有裝置都必須顧及。包裝檔案、提交、安裝流程這一串,全都得靠X-Code來弄,其它第三方工具好像不太行。另外,有人提過每次更新分發,也只能用MacBook操作才安全穩妥。

所以大致記一下:有幾個「該做」—譬如針對平板做好適配,只選X-Code來處理安裝,用MacBook去發新版;那些「不要做」則包括沒有考慮平板的app、不依賴官方途徑而用第三方安裝器,以及某些跟蘋果生態規範差異太大的設計。其實這樣管控也是為了提升安全性吧,他們向來對數據保護挺謹慎的,所以不想讓外部廠商涉入太深。

關於合規,那邊聽過不少國際性的隱私法例,比如歐洲那套GDPR、美國加州的CCPA,好像都是現在上架時一定會碰到的要求。具體細節或許有點複雜,但基本方向就是盡量讓資料收集跟使用更透明、更尊重用戶選擇。有些地方說法也許不一樣,不過如果能做到大致符合上述規範,上架流程應該會順利很多。

技術細節不能馬虎!關於硬體相容性的3要3不要

嗯,其實這些事情有點複雜,畢竟不同國家的規範常常讓人搞得有點頭暈。像是GDPR這東西,好像是歐洲那邊訂下來的某種標準吧,主要都圍繞著資料保護、用戶同意這類議題。換句話說,他們會希望各種數位產品在蒐集訪客資料時要有點道德感,不能亂來。不只如此,那些所謂的訪客──其實就是用網站、手機應用程式、網頁服務或者桌面軟體的人──他們還多了一些新的權利。

所以如果你手上剛好在做App,好像就得稍微注意一下這些歐盟的個資法,還得寫份隱私政策給大家看清楚。不過具體怎麼寫,有時候查一下官方文件會比較安心(他們好像有個網站,但不太確定網址是不是很容易找到)。

再扯回美國,加州那邊也有一個叫CCPA的法規,不知是不是受到GDPR影響,兩者聽起來挺相似。基本概念其實差不多,例如對資料外洩的處理態度、給予訪客一些知情與選擇的權利等等。有趣的是,即使開發公司根本不在美國,只要你的App放到App Store上,加州那邊的人照樣能下載,所以還是得考慮一下那些規定。

看起來,不管是哪邊的條文,都反覆強調一件事:合法蒐集和使用訪客資料,而且每個人都有權知道自家資料到底被拿去做什麼。有時候讀完相關說明,大致就能抓到方向,也許距離正式上架又拉近了一步。

當然啦,把App丟到商店裡也不是萬事大吉。有些技術細節…嗯,好像總是還會冒出新問題。所以優化啊、調整啊,可能永遠沒辦法完全鬆懈。

所以如果你手上剛好在做App,好像就得稍微注意一下這些歐盟的個資法,還得寫份隱私政策給大家看清楚。不過具體怎麼寫,有時候查一下官方文件會比較安心(他們好像有個網站,但不太確定網址是不是很容易找到)。

再扯回美國,加州那邊也有一個叫CCPA的法規,不知是不是受到GDPR影響,兩者聽起來挺相似。基本概念其實差不多,例如對資料外洩的處理態度、給予訪客一些知情與選擇的權利等等。有趣的是,即使開發公司根本不在美國,只要你的App放到App Store上,加州那邊的人照樣能下載,所以還是得考慮一下那些規定。

看起來,不管是哪邊的條文,都反覆強調一件事:合法蒐集和使用訪客資料,而且每個人都有權知道自家資料到底被拿去做什麼。有時候讀完相關說明,大致就能抓到方向,也許距離正式上架又拉近了一步。

當然啦,把App丟到商店裡也不是萬事大吉。有些技術細節…嗯,好像總是還會冒出新問題。所以優化啊、調整啊,可能永遠沒辦法完全鬆懈。

上架後才是開始!讓你的應用在App Store搜尋結果脫穎而出

如果把一款應用程式放到 App Store 上,卻發現目標族群在搜尋相關關鍵字時都找不到你的作品排在前面,那這樣的曝光到底有什麼實質幫助,好像也值得再想想。有些做法聽說或許能拉高一點排名──例如,在 app 描述裡面,把和主題貼近的那些關鍵詞稍微多提幾次,但又不能亂塞。假設你弄的是遊戲類型,可能得先花點時間摸清楚,大夥兒平常會怎麼找遊戲,再試著讓那種常見詞彙自然地出現在描述內容。不過別太指望光靠這一招。

然後,說到 app 標題,據說控制在差不多三十個字以內會比較好。這個數字其實沒有明文規定,就是市面上大部分人觀察下來覺得差不多啦,也不是一定要卡死在某個長度。有些資料顯示短一點的標題容易被注意到,但也有人沒感覺。

另外有個細節,有的人會忽略掉元資料(metadata)提交,比如 meta 標題、敘述、alt 文字那些。這些東西主要是給搜尋引擎抓取內容用的,如果填得還行,好像對提升曝光小有幫助,不過效果如何目前看法不一。

至於操作體驗,其實 iOS 應用開發做到簡單易懂、介面友善,一直被認為是吸引用戶留下來的一環。有時候你把 UI 設計的截圖或操作錄影放進 app 說明裡,搞不好就比純文字更容易讓人在茫茫 app 海中瞄到你一下。

話說回來,要是你的應用主要靠用戶自己產生內容,那情況又複雜一些了——像這類促進內容分享的平台,上架時還要特別注意某些責任問題……其實蠻多細節每隔一陣子政策就變動,有空再仔細研究吧。

然後,說到 app 標題,據說控制在差不多三十個字以內會比較好。這個數字其實沒有明文規定,就是市面上大部分人觀察下來覺得差不多啦,也不是一定要卡死在某個長度。有些資料顯示短一點的標題容易被注意到,但也有人沒感覺。

另外有個細節,有的人會忽略掉元資料(metadata)提交,比如 meta 標題、敘述、alt 文字那些。這些東西主要是給搜尋引擎抓取內容用的,如果填得還行,好像對提升曝光小有幫助,不過效果如何目前看法不一。

至於操作體驗,其實 iOS 應用開發做到簡單易懂、介面友善,一直被認為是吸引用戶留下來的一環。有時候你把 UI 設計的截圖或操作錄影放進 app 說明裡,搞不好就比純文字更容易讓人在茫茫 app 海中瞄到你一下。

話說回來,要是你的應用主要靠用戶自己產生內容,那情況又複雜一些了——像這類促進內容分享的平台,上架時還要特別注意某些責任問題……其實蠻多細節每隔一陣子政策就變動,有空再仔細研究吧。

用戶生成內容怎麼管?社群型應用必須注意的審核陷阱

現在做應用程式開發的人,常常得想辦法讓用戶產生內容,這些東西又不能跟蘋果的規定打架。像Instagram那種平台,不知從什麼時候開始就有一套機制在抓暴力、色情、甚至有點歧視意味的留言或內容——反正只要有人覺得不妥,好像都可以檢舉,無論是短片還是貼文。有些人說,這大概是為了保護社群和諧吧?但其實更大部分原因還是為了能順利上架到App Store。

如果你剛好手邊有個偏向讓大家自由創作內容的APP,那真的要特別留意。不只是偶爾檢查一下,而是真的要花一點心力去盯著看,否則等到出狀況時再來收拾會比較麻煩。有不少開發者或公司——倫敦那種做手機軟體的團隊聽說也遇過類似問題——都會建議在準備上架前把各項指南再重新過一遍。有朋友透露,他們團隊經常在快完成時才發現某幾條漏掉,就只能緊急補救。

總結起來,大致上的共識是,如果能夠把產品做到合乎倫理與法律,又不要太容易當機出錯,上架流程通常會順多一些。當然每個人的經驗不完全相同,有的可能覺得沒那麼嚴格,也有人覺得哪裡都卡關。畢竟標準一直在調整嘛,所以最好還是隨時關注狀態。如果現在已經有自己的APP在跑,不妨就多檢查幾次,看是不是哪裡需要修正。祝你一路順利吧!如果上面那些內容對你有點幫助就好了。

如果你剛好手邊有個偏向讓大家自由創作內容的APP,那真的要特別留意。不只是偶爾檢查一下,而是真的要花一點心力去盯著看,否則等到出狀況時再來收拾會比較麻煩。有不少開發者或公司——倫敦那種做手機軟體的團隊聽說也遇過類似問題——都會建議在準備上架前把各項指南再重新過一遍。有朋友透露,他們團隊經常在快完成時才發現某幾條漏掉,就只能緊急補救。

總結起來,大致上的共識是,如果能夠把產品做到合乎倫理與法律,又不要太容易當機出錯,上架流程通常會順多一些。當然每個人的經驗不完全相同,有的可能覺得沒那麼嚴格,也有人覺得哪裡都卡關。畢竟標準一直在調整嘛,所以最好還是隨時關注狀態。如果現在已經有自己的APP在跑,不妨就多檢查幾次,看是不是哪裡需要修正。祝你一路順利吧!如果上面那些內容對你有點幫助就好了。