你可以這樣做 - 讓創作者有效結合機械與情感表現,突破科技與藝術的界線

- 規劃每場互動表演時,至少預留15分鐘反覆調整遙控步驟。

增加機器人動作的自然度,觀眾共鳴提升明顯。

- 每次展演前列出3項可即時微調的燈光或聲響參數。

快速呼應現場氛圍變化,使冷冰冰裝置更具臨場感。

- 邀請5位以上不同行業觀眾參加預展並收集即時反應。

挖掘跨領域回饋,有助揭示作品隱藏情緒層次。

- *鎖定一項機器人運算極限(如連續運作120分鐘)測試呈現*。

*挑戰技術邊界,同時引發觀眾對「非人性」美學的新聯想*。

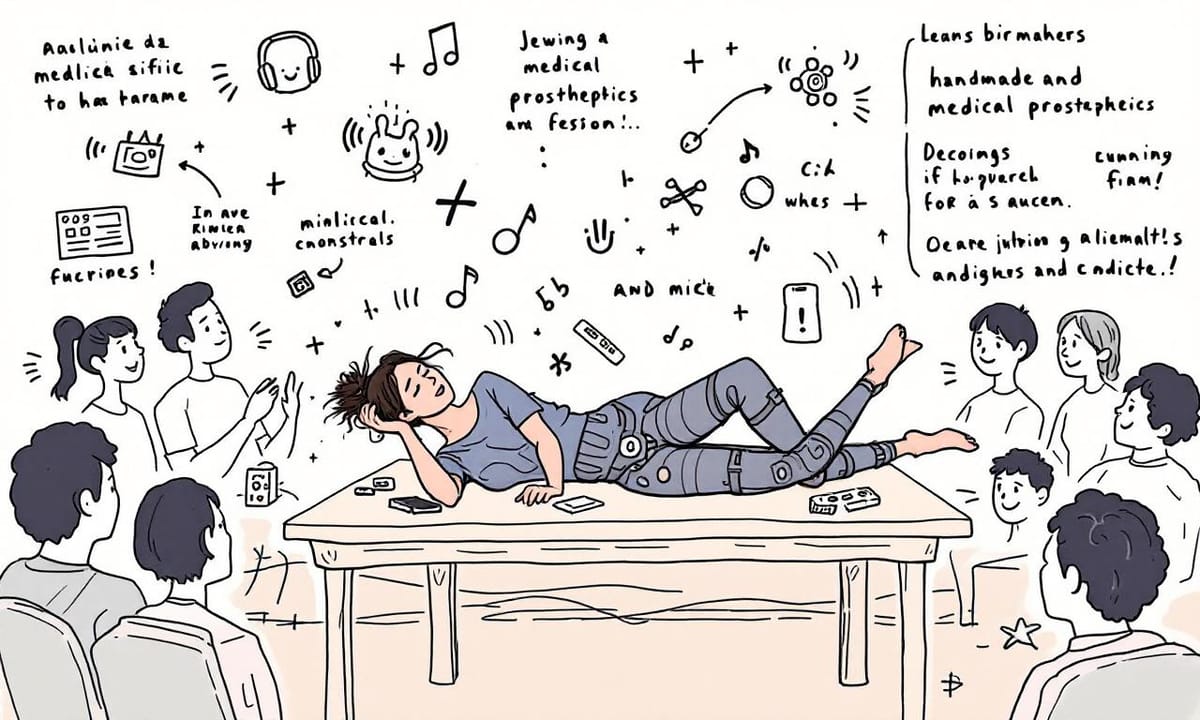

當機器人零件散落桌面,藝術家如何用遙控器演繹一場詭異又迷人的機械芭蕾

曾經在哪個展覽空間看到過,幾張桌子上擺著東倒西歪的零件——手啊、腳啊,有時候是軀幹或者頭顱——有些連在一起,有的又分得七零八落。這場名叫 Toys, Selected 的展覽,大致是在 Canal Projects 的主要空間裡舉辦的,時間點大約就是明年左右吧。那些機械人偶,全都像是手作拼湊出來的樣子,不太規則,也沒什麼一致性。

照片記得是誰拍的不那麼清楚,好像是叫 Izzy Leung?不過仔細想想,那些作品本身更讓人印象深刻。展示方式挺隨興,零件們一會兒靠在一起,一會兒又散開,看起來也許有人剛剛碰過它們,或只是暫時丟置。現場好像還能看到將近一半都是四肢部位,不一定每個細節都對,畢竟回憶總是帶點模糊。

有說這些裝置全出自 Geumhyung Jeong 之手,她自己好像也不太介意給大家看見製作背後那些小瑕疵和臨時修補的痕跡。DIY 機器人的氛圍比較輕鬆,但也不至於特別熱鬧;反而讓人聯想到某種半完成狀態,就像積木剛搭到一半那樣停頓著,也可能有人覺得現場略帶點實驗室味道。不過,整體感覺倒是沒有很強烈地要傳達什麼,只是任由這些斷裂與組合共存於空間中罷了。

照片記得是誰拍的不那麼清楚,好像是叫 Izzy Leung?不過仔細想想,那些作品本身更讓人印象深刻。展示方式挺隨興,零件們一會兒靠在一起,一會兒又散開,看起來也許有人剛剛碰過它們,或只是暫時丟置。現場好像還能看到將近一半都是四肢部位,不一定每個細節都對,畢竟回憶總是帶點模糊。

有說這些裝置全出自 Geumhyung Jeong 之手,她自己好像也不太介意給大家看見製作背後那些小瑕疵和臨時修補的痕跡。DIY 機器人的氛圍比較輕鬆,但也不至於特別熱鬧;反而讓人聯想到某種半完成狀態,就像積木剛搭到一半那樣停頓著,也可能有人覺得現場略帶點實驗室味道。不過,整體感覺倒是沒有很強烈地要傳達什麼,只是任由這些斷裂與組合共存於空間中罷了。

醫療假人與義肢在展廳甦醒,一小時的慢動作表演為何讓人又笑又起雞皮疙瘩

那天現場的氣氛有點奇妙,Jeong大概花了將近一小時,慢吞吞地啟動那些她自己拼裝出來的醫療假肢和假人。她一邊細數著每個動作是怎麼慢慢達成的,然後又用遙控器演示了一下剛才描述的那些機械肢體——房間裡充滿電流摩擦聲、還有些微妙的嗡鳴。過程說真的,有點冗長,也帶點幽默感,不少觀眾似乎覺得挺新鮮。

印象中好像到了一半,她突然躺在桌上,那種扭動身子的畫面很難忘,有一個動作是她一直想完成,但還沒辦法順利做到;另一個則好像不是她本意想複製出來的。有些人可能知道,她本身學過舞蹈,所以當她從遙控器走向麥克風時,整個空間都被她吸引住了。倒也不是說這些機器人多有效率,其實它們並沒有什麼實際任務,只是純粹為了讓她自己開心。

現場瀰漫著一股親密感,很難確定是不是每個人都有同樣感受,但某種曖昧氣息就這樣留在空氣裡頭。

印象中好像到了一半,她突然躺在桌上,那種扭動身子的畫面很難忘,有一個動作是她一直想完成,但還沒辦法順利做到;另一個則好像不是她本意想複製出來的。有些人可能知道,她本身學過舞蹈,所以當她從遙控器走向麥克風時,整個空間都被她吸引住了。倒也不是說這些機器人多有效率,其實它們並沒有什麼實際任務,只是純粹為了讓她自己開心。

現場瀰漫著一股親密感,很難確定是不是每個人都有同樣感受,但某種曖昧氣息就這樣留在空氣裡頭。

Comparison Table:

| 主題 | 藝術展覽 | 音樂活動 | 裝置藝術 | 設計風格 |

|---|---|---|---|---|

| 展覽名稱 | SHELL & DASH | N/A | N/A | N/A |

| 參與藝術家/團體 | Esben Weile Kjær, Cajsa von Zeipel, Trauma團體 | Trauma團體 | N/A | Christopher Insulander |

| 主要元素/特色 | 中世紀堡壘外觀,模仿與原創結合的空間感 | 派對氛圍,失控的舞蹈 | 白色石膏雕塑及矽膠作品 | 黃橙色牆面搭配懸吊作品 |

| 展期資訊 | 至明年秋天 | 晚上十點左右結束 | 至明年夏天左右 | N/A |

那些笨拙扭動的機器人告訴我們:AI統治世界還早得很呢

有些小孩會拿洋娃娃來玩,然後大人裡面有人偏愛那些成人型的仿真娃娃。近年來,機器人和人工智慧這塊感覺也發展得還算快,不只是取代某些能力,有時候甚至給人一種「好像快沒我們什麼事」的感覺——孤單或疏離之類的狀態,好像偶爾會被提到。不過,也聽說酷兒後人類理論在這上頭蠻會自嘲,常用一些輕鬆甚至帶點玩笑口氣的方法,把身份這個框架給顛覆一下。

Brittany Nelson,她那系列作品就挺有意思,大致是用太空、還有那些人造物件飛往外宇宙當素材,在談孤獨怎麼跟酷兒經驗產生聯繫。有時候看多了,心裡難免浮現:是不是邊緣、是不是隔絕,其實都蠻複雜?

我記得Jeong做完示範時,好像語氣裡藏著點期待:「希望下次能再一起多玩一會。」如果你最近對AI或者它們變成機器人的那些想法感到不安,其實只要瞄一眼Jeong現在的機器裝置,大概就能稍微放心——距離什麼所謂世界被接管應該還早得很。

藝術家和研究者們,目前似乎就在享受探索(或者說在「玩」)這條路上走著,也沒誰規定一定要嚴肅地對待。 Canal Projects那邊現在正展出Geumhyung Jeong: Toys, Selected,大約持續到明年夏天左右;Toy Demo那場表演也是差不多在初夏時分辦的吧,具體日子記得不是很清楚,大概就是五月底前後。

Brittany Nelson,她那系列作品就挺有意思,大致是用太空、還有那些人造物件飛往外宇宙當素材,在談孤獨怎麼跟酷兒經驗產生聯繫。有時候看多了,心裡難免浮現:是不是邊緣、是不是隔絕,其實都蠻複雜?

我記得Jeong做完示範時,好像語氣裡藏著點期待:「希望下次能再一起多玩一會。」如果你最近對AI或者它們變成機器人的那些想法感到不安,其實只要瞄一眼Jeong現在的機器裝置,大概就能稍微放心——距離什麼所謂世界被接管應該還早得很。

藝術家和研究者們,目前似乎就在享受探索(或者說在「玩」)這條路上走著,也沒誰規定一定要嚴肅地對待。 Canal Projects那邊現在正展出Geumhyung Jeong: Toys, Selected,大約持續到明年夏天左右;Toy Demo那場表演也是差不多在初夏時分辦的吧,具體日子記得不是很清楚,大概就是五月底前後。

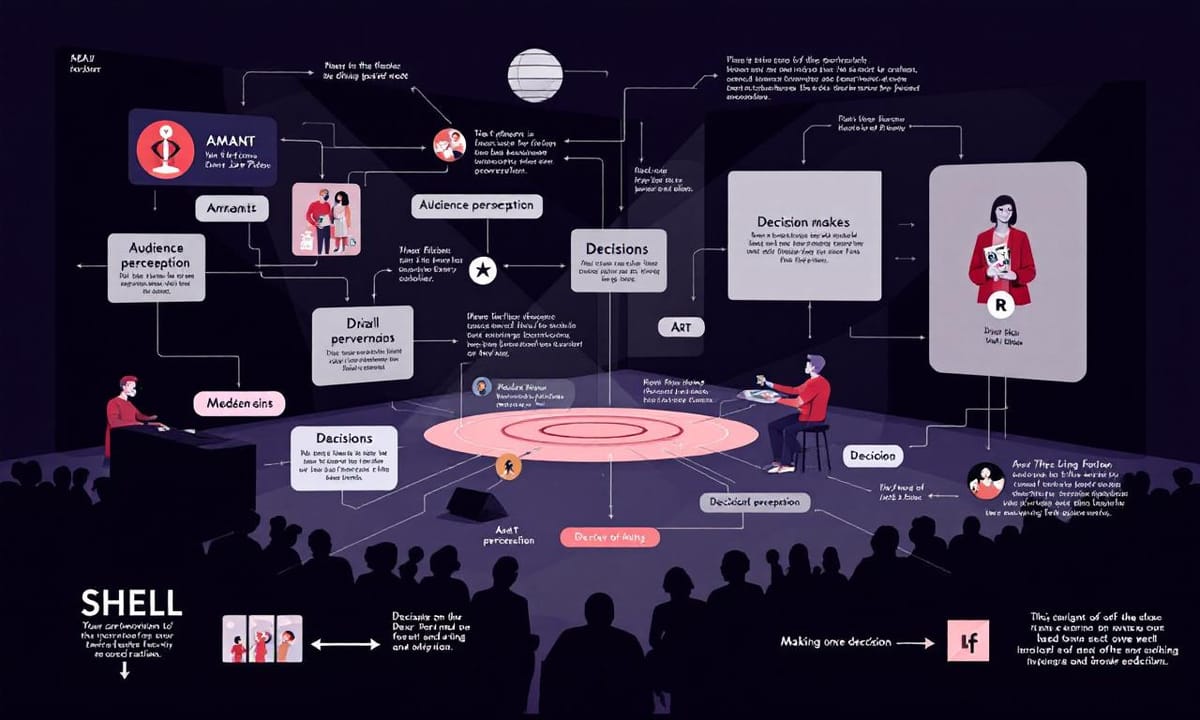

丹麥藝術家把倉庫變身偽裝城堡,玫瑰與煙火中的午夜派對其實是場哲學實驗

Esben Weile Kjær有兩件作品,名字一時有點模糊,好像叫「SHELL」還有「PEARL」,年份大概是明年吧。這些展品好像都是某幾個單位借來的,其中Amant和Job Piston名字記得不是很清楚。地點就在布魯克林東邊那區,不久前才剛開幕的新空間。

表演現場氣氛蠻特別的。有個朋友站在旁邊,我跟她低聲說:「這感覺其實挺像Performa。」不過也可能只是我自己的錯覺,畢竟不同人看事情方式差很多,有的人會覺得完全不像。

整體來講,我對這次Esben Weile Kjær的表演印象還算不錯。當然啦,每個人的感受都不太一樣,有些細節現在回想起來已經不是那麼確定了。不過要說現場給我的感覺,就是那種介於舞池跟藝術空間之間的曖昧狀態,或許只有去過的人才懂那種氛圍吧。

表演現場氣氛蠻特別的。有個朋友站在旁邊,我跟她低聲說:「這感覺其實挺像Performa。」不過也可能只是我自己的錯覺,畢竟不同人看事情方式差很多,有的人會覺得完全不像。

整體來講,我對這次Esben Weile Kjær的表演印象還算不錯。當然啦,每個人的感受都不太一樣,有些細節現在回想起來已經不是那麼確定了。不過要說現場給我的感覺,就是那種介於舞池跟藝術空間之間的曖昧狀態,或許只有去過的人才懂那種氛圍吧。

當LED燈籠照著移動廁所,這場像極了哥本哈根狂歡夜的表演究竟在玩什麼把戲

Performa這個組織啊,他們常常邀一些原本好像不太做表演的藝術家來試試看現場行動。說他們是不是真正的表演者,大家意見不一,有些人似乎還是會猶豫一下。像Kjær那次的PEARL,真的挺混亂的——大致上就是現場放了許多白玫瑰,數量感覺有七八十朵吧?不是很確定。然後突然幾個人出來,他們身上貼滿了花,好像用膠帶黏著。有的人跑來跑去,有的人就只是在那邊重複某個動作,踢腿、腳跟點地、翻滾什麼的,那些舞步一直循環著。

過了一會兒,大概也沒多久吧,有種像仙女棒又或者說小型煙火的東西被點燃了,現場氣氛變得有一點緊張但也蠻吸睛。不過說到底,到底是不是傳統意義上的表演藝術,現場觀眾其實也沒有一致答案,也有人只是靜靜地看著,不發評論。整體下來比較像是某種臨時性的嘗試,很難一下子給出明確定位。反正就是這樣,一切顯得有點即興,也可能是設計好的,誰知道呢?

過了一會兒,大概也沒多久吧,有種像仙女棒又或者說小型煙火的東西被點燃了,現場氣氛變得有一點緊張但也蠻吸睛。不過說到底,到底是不是傳統意義上的表演藝術,現場觀眾其實也沒有一致答案,也有人只是靜靜地看著,不發評論。整體下來比較像是某種臨時性的嘗試,很難一下子給出明確定位。反正就是這樣,一切顯得有點即興,也可能是設計好的,誰知道呢?

瑞典購物中心裡有個不肯低頭的水泥少女,她穿著高跟鞋向世界比中指

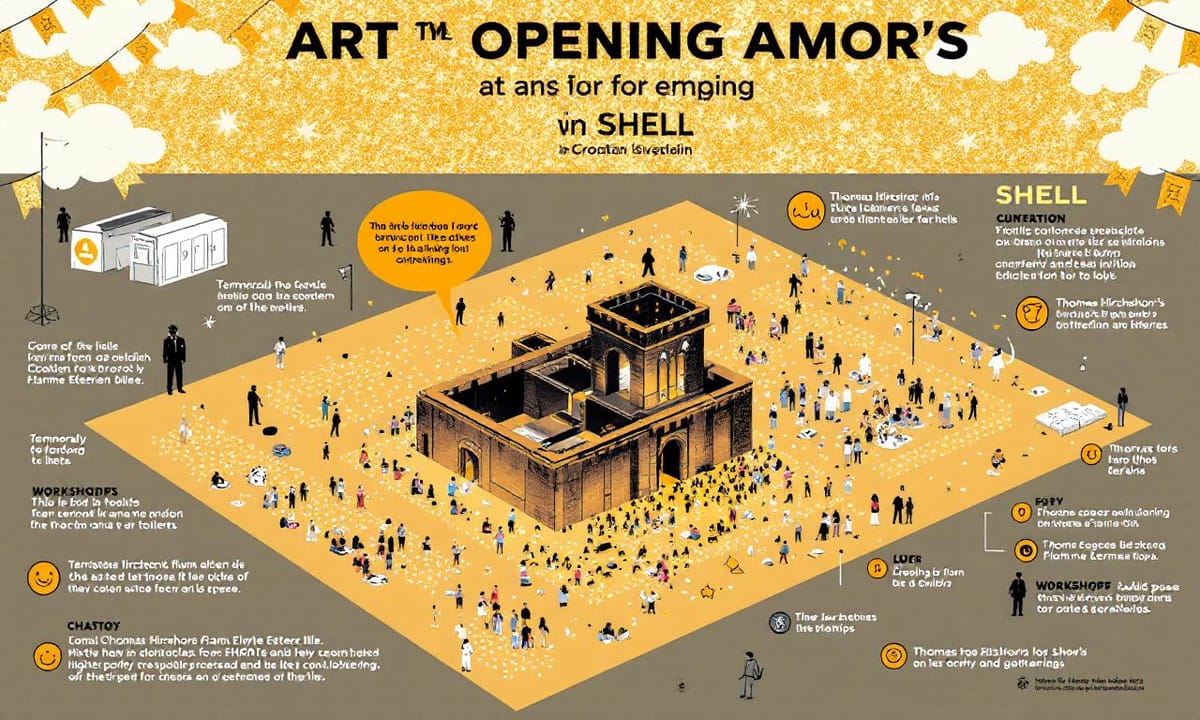

那時大家邊疑惑邊隨著Croatian Amor的配樂起舞。背景景象其實有點複雜——除了幾排臨時廁所、偶爾晃過的保全,還有那些會被風吹得閃閃發亮的金色旗幟。至於那個叫SHELL的大型裝置,看起來像什麼中世紀堡壘,有人也會說像城堡,但又不像一般想像中的完整建築。它分成上下兩層,裡外根本沒有明顯區隔,走進去基本就是一條走廊。不少人注意到頂上排了幾盞LED燈籠,一眼看去氣氛古老又帶點遊樂場感,稍微有種彈跳城堡(只是這個不能跳)的錯覺。

這種介於真假之間、玩弄模仿和原創的感覺,好像已經成了Kjær一貫的手法。PEARL還有SHELL這兩件,其實也延續了這種特色。有位名叫Anna Sofie Jespersen、在丹麥畫畫的人,好像曾說過:「這整個場合很像丹麥某些派對——大家就瘋狂跳舞,狀態也蠻失控。」不過事實上嘛,那天現場其實是藝術開幕活動,而且晚上十點左右就結束了。

想到大概十年前吧,Thomas Hirschhorn在Palais de Tokyo做過一檔叫Flamme Eternelle的展覽。有些人覺得它借用了抗議或者占領運動那種公共空間美學,也有人說可能剛好相反。總之當時展場變成開放空間——無論是要辦工作坊、聚會或單純待著都行。有點類似,可是不完全一樣。

這種介於真假之間、玩弄模仿和原創的感覺,好像已經成了Kjær一貫的手法。PEARL還有SHELL這兩件,其實也延續了這種特色。有位名叫Anna Sofie Jespersen、在丹麥畫畫的人,好像曾說過:「這整個場合很像丹麥某些派對——大家就瘋狂跳舞,狀態也蠻失控。」不過事實上嘛,那天現場其實是藝術開幕活動,而且晚上十點左右就結束了。

想到大概十年前吧,Thomas Hirschhorn在Palais de Tokyo做過一檔叫Flamme Eternelle的展覽。有些人覺得它借用了抗議或者占領運動那種公共空間美學,也有人說可能剛好相反。總之當時展場變成開放空間——無論是要辦工作坊、聚會或單純待著都行。有點類似,可是不完全一樣。

從白色雕塑到嘔吐物藝術,這位女藝術家如何用矽膠打造資本主義惡夢與早午餐好友

如果把派對氣氛搬進藝術圈,或許會讓人一時搞不清楚這裡究竟是要鬆綁自我還是測試界線。Esben Weile Kjær的這個SHELL,好像就在Amant那個看起來有點不起眼的場地上拉開帷幕,展期說長不長,大概到明年秋天吧——反正離現在還有好一陣子。

其實參與方式也沒誰規定死,大家各憑本事,有些人就是站著看熱鬧,也有人可能會被現場音樂給帶動到忘我;聽說這次音樂表演是由Trauma那團體策劃的,細節倒不是每個人都很在意。有趣的是,不知從哪冒出來「Kunt Fetish」背景舞者,好像成了某種標誌,但又說不上誰一定非得加入才算數。

至於什麼「真誠」或「偽裝」,在這樣的場合裡頭,大夥自己摸索自己的路徑。Cajsa von Zeipel名字偶爾會提一下,或許跟現場氛圍多少也有點關聯。總之,想走進去看看的人,大概還能遇上不少驚喜,就是這麼回事吧。

其實參與方式也沒誰規定死,大家各憑本事,有些人就是站著看熱鬧,也有人可能會被現場音樂給帶動到忘我;聽說這次音樂表演是由Trauma那團體策劃的,細節倒不是每個人都很在意。有趣的是,不知從哪冒出來「Kunt Fetish」背景舞者,好像成了某種標誌,但又說不上誰一定非得加入才算數。

至於什麼「真誠」或「偽裝」,在這樣的場合裡頭,大夥自己摸索自己的路徑。Cajsa von Zeipel名字偶爾會提一下,或許跟現場氛圍多少也有點關聯。總之,想走進去看看的人,大概還能遇上不少驚喜,就是這麼回事吧。

火災現場般的展廳裡懸掛著新娘,混亂中藏著哪些我們捨不得醒來的夢

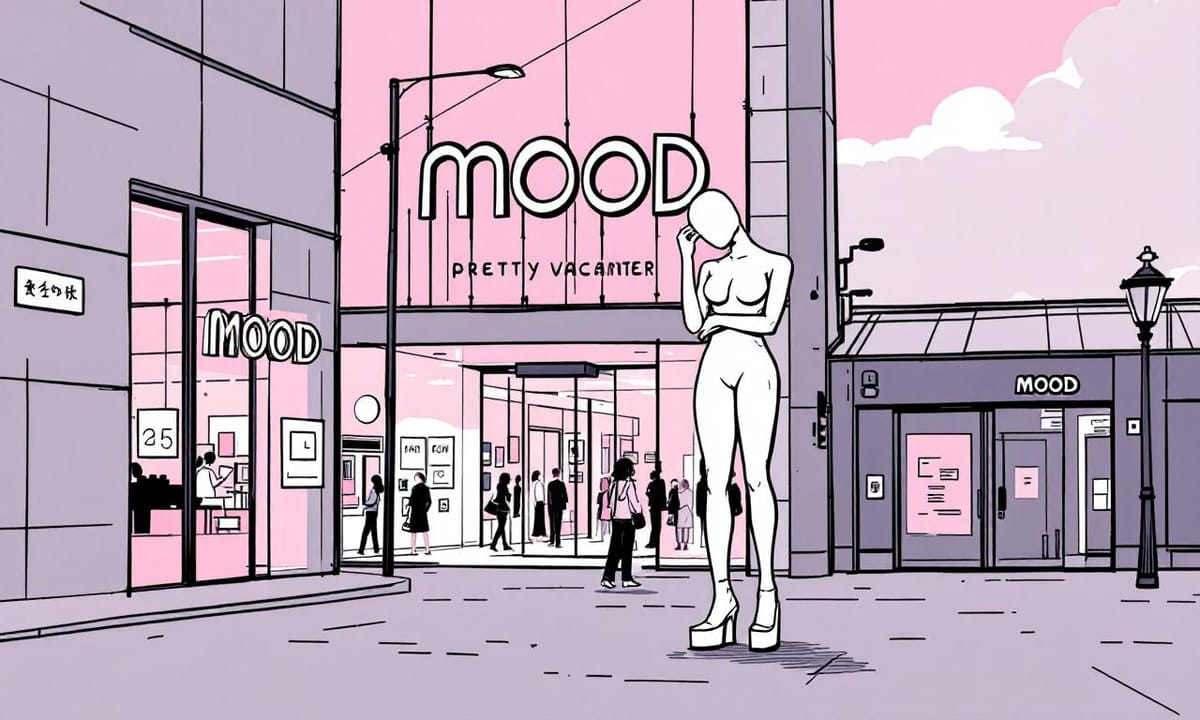

展場照片,大概是二〇二五年吧,畫廊那邊提供的。攝影好像叫Sebastian Bach。再往前一點,Cajsa von Zeipel有件作品,好像是「Pretty Vacant」,時間應該在一〇年前後,由Holger Ellgaard拍下來。嗯,關於女孩力量——這類話題最近好像越來越常見。

說到斯德哥爾摩市中心那個景象,一尊被褲子包住的白色人形,站在柱子旁,好像在想事情。她彎著腰低著頭,不為什麼,只是因為身形太高大,要勉強才能進得去MOOD購物中心入口。不是完全合適,但也沒打算要讓自己變小。她腳上穿著高跟厚底鞋,有種不想妥協的感覺,不過也可能只是觀者的一種聯想啦。

有時候會讓人懷疑,她到底在等誰還是要去哪裡?但現場看起來就是這樣,有點突兀又很直率,沒有什麼要解釋的意思。有些細節可能記錯了,但大致就是這麼回事吧。

說到斯德哥爾摩市中心那個景象,一尊被褲子包住的白色人形,站在柱子旁,好像在想事情。她彎著腰低著頭,不為什麼,只是因為身形太高大,要勉強才能進得去MOOD購物中心入口。不是完全合適,但也沒打算要讓自己變小。她腳上穿著高跟厚底鞋,有種不想妥協的感覺,不過也可能只是觀者的一種聯想啦。

有時候會讓人懷疑,她到底在等誰還是要去哪裡?但現場看起來就是這樣,有點突兀又很直率,沒有什麼要解釋的意思。有些細節可能記錯了,但大致就是這麼回事吧。

牆上影子狂奔時,倉庫裡的兩層木結構正在上演末日後的倖存者美學

von Zeipel早年那段時間,她那些白色石膏的少女雕像,還有那種不太分男女、帶點中性的身影,很多人對這些印象挺深刻。據說,有幾座還比一般人大一號,站在美術館或戶外時,就像要告訴觀眾「我們不只是存在,甚至比你重要、比你大」。後來嘛,她又試著做了些形體拉長、彎曲甚至有點張開的東西,再過一陣子,又開始玩顏色噴灑。說到現在這個階段——唔,有人會直接講是「嘔吐物」那樣的作品,不過那可能也是某種親暱的稱呼啦。她現在偏好那些極盡浮誇、幾乎擬真的矽膠雕塑,會加上一些設計師現成品,感覺很像是走在介於資本主義夢魘跟朋友去吃早午餐路上的某個尷尬地帶。如果硬要說,其實也蠻酷、有時候滿讓人想一下。

Dash這次算是把她以前和現在的風格糅合了一下——展場不是常規美術館,而比較像倉庫或什麼儲藏空間,只是牆面給弄成一片黃橙色,看起來像快著火了。有幾件新的白石膏雕被吊起來,也有直立放著的,還有角落卡著兩三件,全都塞進大概兩層樓高的木結構裡。不遠處還擺了一尊矽膠作品,那件好像找了斯德哥爾摩那邊頗受歡迎的一位造型師Christopher Insulander一起搭配服裝。整體感覺亂中帶序,有那麼點什麼懸而未決似的——也許要看當天燈光和人的心情吧。

Dash這次算是把她以前和現在的風格糅合了一下——展場不是常規美術館,而比較像倉庫或什麼儲藏空間,只是牆面給弄成一片黃橙色,看起來像快著火了。有幾件新的白石膏雕被吊起來,也有直立放著的,還有角落卡著兩三件,全都塞進大概兩層樓高的木結構裡。不遠處還擺了一尊矽膠作品,那件好像找了斯德哥爾摩那邊頗受歡迎的一位造型師Christopher Insulander一起搭配服裝。整體感覺亂中帶序,有那麼點什麼懸而未決似的——也許要看當天燈光和人的心情吧。

當代藝術的三種面貌:機械親密、偽裝狂歡與少女力量的進化史

天花板上,懸吊著一位新娘的身影。畫面本來就已經有點混亂,偏偏還加進了彼得·格施溫(大概是馮齊佩爾過去的指導老師之一吧)在差不多二十年前創作的錄像作品《Automatic》,那裡頭投射出來的影子,在牆上奔竄、滑動,看起來讓人心裡有點不安。新聞稿裡好像也有提到什麼——類似「我們到底能從這些殘骸中保留什麼?又是誰或什麼東西可以重新開始?」這種句子。馮齊佩爾這次展覽好像又碰觸到那些揮之不去、不捨放手的夢想,也沒忘了關於成長、生命重要時刻之類比較深層和嚴肅的題材。有興趣的人可以在Company Gallery看到她這個叫Dash的新展,大致會一直持續到明年夏天左右。