哈囉,大家好啊!最近在群組裡看到不少人在問科技公司的網站到底要怎麼搞,感覺好像很複雜?🤔 其實說穿了也沒那麼玄啦,今天就來跟大家聊聊我整理的一些心得,從使用者體驗(UX)到背後看不到的技術架構,拆解成幾個關鍵的規劃點。希望能幫到正在苦惱的各位~

重點一句話

嗯...如果要我用一句話總結,那就是:科技公司的網站,本質上是一個「高效率的信任建立機器」。它不只是個門面,更是你家產品/服務能力的延伸,要能讓技術買家、合作夥伴、甚至未來的員工,在最短時間內看懂你的價值、相信你的專業。這點沒做到,再酷炫的設計都沒用。

案例跟你想的不一樣:不只是漂不漂亮

很多人一想到網站設計,就只想到「哇~好酷的動畫」、「版面好美好有設計感」。但對科技公司,尤其是B2B領域的來說,這完全是搞錯重點。漂亮的網站如果流程不順,使用者找不到東西,其實是負分的。 我們來看看幾個例子,你會發現重點完全不一樣。

例如,你看一些很成功的SaaS公司或區塊鏈平台的網站,它們共通點是什麼?是視覺上的極簡和資訊上的極度清晰。 像有些網站會提供淺色/深色模式的切換功能,這就是一個很貼心的細節,因為他們知道自己的主要受眾——開發者,很多人偏好在深色模式下看東西。 這就是從使用者角度出發的設計,而不是設計師自嗨。

另外,像是一些提供複雜技術產品的公司,他們的網站會用大量的留白,讓技術資訊能被清楚呈現,而不是塞滿整個畫面讓人窒息。 好的設計是讓複雜的資訊變簡單,而不是用複雜的設計去包裝資訊。這點真的超重要!使用者最終在意的,永遠是「能不能用」和「好不好用」。

怎麼做?從這7個關鍵規劃就對了

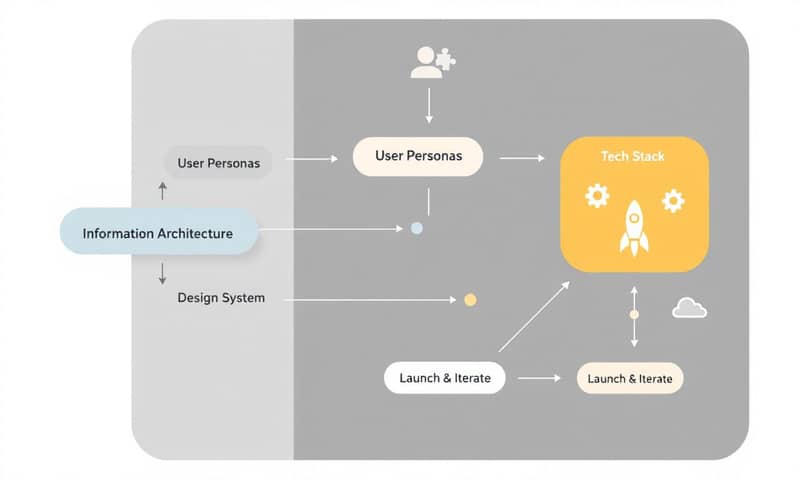

好啦,講完觀念,我們來點實際的。到底要從哪幾個方面著手規劃呢?我整理了七個我自己覺得最關鍵的點:

- 為「兩種訪客」設計內容:科技公司的網站訪客通常有兩大類:一類是「商業決策者」(例如採購、CEO),他們關心的是你的產品能解決什麼痛點、ROI多少、有沒有成功案例。另一類是「技術評估者」(例如開發者、CTO),他們想看的是技術文件、API規格、Demo、系統整合的難易度。你的網站必須同時服務好這兩種人。導覽列就要想清楚,一邊可能是「解決方案」,另一邊就要有個給開發者的「Developer」專區。

- 信任感 > 設計感:這點我前面提過了,但要再強調一次。信任感怎麼來?清楚的「關於我們」、團隊介紹、詳細的聯絡方式、客戶見證、合作夥伴Logo牆、還有就是專業的技術部落格文章。這些內容比任何花俏的視覺效果都能更快建立信任感。 -

- 技術架構的選擇(這超重要!):網站不是蓋好就沒事了。你選用的技術會直接影響到未來的擴充性、安全性和維護成本。 很多人會卡在到底要用傳統的CMS(像WordPress)還是現在很夯的Headless CMS。 這沒有絕對的好壞,完全看你的需求。我下面弄了個簡單的比較表,大家可以參考一下。

- 全球化與在地化考量:如果你的目標客戶遍及全球,那網站設計就不能只用台灣的思維。最明顯的就是法規問題,特別是個人資料保護。歐盟的GDPR跟台灣的個資法就有不少差異。 例如GDPR對「個人資料」的定義更廣,連IP位址、Cookies都算進去了,而且賦予使用者的權利也更多,像是刪除權、資料可攜權等。 你的隱私權政策頁面就必須寫清楚這些,不然被罰款可是很驚人的(最高到全球年營收的4%...怕了吧)。

- 效能與速度是基本人權:沒人有耐心等一個轉圈圈超過3秒的網站。科技公司的網站尤其如此,如果你的網站自己都跑很慢,誰會相信你的技術很牛?圖片優化、選擇好的主機、簡化程式碼都是基本功。 你可以用Google的PageSpeed Insights之類的工具自己測測看,分數太低真的要檢討。

- 清晰的導覽與資訊架構:這點聽起來很像廢話,但超多人做不到。使用者進來網站,就像走進一棟大樓,他要知道電梯、樓梯、廁所在哪。你的網站導覽列、頁尾連結、麵包屑路徑,都要像清晰的路標一樣。最好採用扁平化的導覽結構,層級不要超過三層,讓使用者最多點三次就能找到想去的頁面。

- 為「下一步」而設計 (Call-to-Action):使用者看完你的介紹,然後呢?你要引導他啊!是「申請免費試用」、「預約專人Demo」、「下載技術白皮書」還是「聯絡我們」?每個頁面都應該要有個明確的CTA按鈕,引導使用者往行銷漏斗的下一步走。

網站技術架構怎麼選?

前面提到技術架構的選擇,這個問題大概是最多人卡關的地方。傳統一體式CMS (Monolithic) 跟現在很流行的無頭CMS (Headless) 到底差在哪?簡單講,傳統CMS就是包山包海,前後台綁在一起;Headless則是把內容管理後台跟前端畫面完全分開,只透過API溝通。 這帶來了更高的彈性,但同時也需要更多的開發資源。

| 傳統一體式CMS (例如 WordPress) | 無頭CMS (Headless CMS) | |

|---|---|---|

| 適合誰? |

行銷團隊為主導,需要快速上線、修改內容,開發資源比較有限的公司。簡單講,就是方便好用啦! |

有專職開發團隊,追求極致效能、高度客製化,而且內容需要發佈到多個平台(網站、App、IoT裝置等)的公司。 |

| 優點 |

上手快,生態系成熟,外掛一大堆,很多功能不用自己寫。 對非技術人員很友善。 |

前端技術選擇自由、網站效能超好、更安全(因為前後端分離)、一次內容可多處使用。根本是開發者的天堂! |

| 缺點 |

彈性受限,外掛裝太多會拖慢速度、有資安風險,要大改版或接到新應用時會很痛苦。 |

開發和維護成本比較高,需要懂API整合的開發者。行銷人員可能沒辦法像以前一樣所見即所得地預覽頁面。 |

| 我的碎碎念 |

如果你只是要做個形象官網或部落格,WordPress還是很香的。但拜託,主機跟外掛要慎選啊! |

如果你家產品本身就是軟體服務(SaaS),那Headless幾乎是標配了。這能讓你網站的技術力跟產品本身對齊。 |

B2B 跟 B2C 差在哪?情境變體

對了,前面講的很多觀念,其實更偏向B2B(企業對企業)的科技公司。如果你的公司是B2C,直接面對一般消費者(例如賣智慧家庭裝置、線上工具軟體),那設計策略會有點不一樣。

B2B的網站更像是一個「數位銷售顧問」,決策流程長,需要提供大量深度資訊、建立長期信任感。 網站重點在於「教育市場」和「產生潛在客戶名單」。

B2C的網站則更像一個「線上旗艦店」,決策流程短,更重視品牌故事、情感連結和流暢的購物體驗。網站重點在於「創造渴望」和「完成線上交易」。雖然底層的技術穩固、效能快速等原則是共通的,但在內容呈現和使用者旅程的設計上,完全是兩條路。

常見的坑:速度、安全與「我全都要」的迷思

做網站最怕的就是陷入「我全都要」的迷思。老闆想要A的酷炫動畫、行銷想要B的彈出視窗、IT想要C的最新框架... 結果兜在一起變成一個四不像的縫合怪。複雜的技術架構會嚴重限制公司對市場變化的反應能力。

請記得,每個加到網站上的功能,都是有成本的,不只是開發成本,還有後續的維護成本、以及對網站速度造成的拖累。 與其追求功能的「多」,不如專注於把核心體驗的「精」做到最好。先求能用、好用,再求好看、酷炫。

安全性也是一個常常被忽略的坑。特別是使用開源CMS像WordPress,就要有 sürekli 更新核心和外掛的覺悟,不然很容易變成駭客的提款機。 這也是為什麼有些企業寧願多花點錢選擇Headless或封閉式系統的原因之一。

常見錯誤與修正

最後,來個快問快答,整理幾個大家最常犯的錯誤:

- 錯誤:把公司官網當成老闆的個人作品集。

修正: 拜託,網站是做給客戶看的,不是做給老闆看的。一切設計都要回歸「目標使用者是誰?他們想在網站上完成什麼任務?」。多做使用者研究,用數據說話,而不是憑感覺。 - 錯誤:手機版網站只是把電腦版縮小而已。

修正: 這叫「有響應」,不叫「好體驗」。行動裝置的使用情境完全不同,使用者更沒耐心、手指更粗(哈哈)。導覽要簡化、按鈕要夠大、表單要好填。 RWD(響應式網頁設計)是基本,但「Mobile-First」的思維才是王道。 - 錯誤:內容寫得像火星文,充滿各種技術術語。

修正: 把複雜的概念用簡單的方式說清楚,才是真功夫。 記得我前面說的,你要同時服務商業和技術兩種訪客。可以準備一個概覽頁面給商業人士,然後再提供一個「深入了解技術細節」的連結給技術專家。 - 錯誤:網站上線後就放著長草,當它不存在。

修正: 網站是一個動態的產品,需要持續監控和優化。 定期看分析數據(例如Google Analytics),了解訪客都從哪裡來、在哪個頁面跳出,然後根據這些回饋不斷調整,才能讓網站的效益越來越好。

呼~不知不覺就講了這麼多。希望這些整理對大家有點幫助啦!做網站真的是一門結合技術、設計和行銷的綜合藝術,沒有標準答案,但掌握這些核心原則,至少可以少走很多冤枉路。

那你呢?你們公司網站目前遇到最大的瓶頸是哪一個?是設計、內容還是技術架構?在下面留言聊聊吧!👇