你有沒有想過,你今天早上醒來,做的第一個決定是什麼?可能不是你以為的「按掉鬧鐘」,而是鬧鐘根本沒在你設定的時間響。它可能提早或延後了幾分鐘,因為你的手機覺得「嗯,根據你的睡眠週期,現在叫醒你最剛好」。

然後你拿起手機,收件匣乾乾淨淨,重要的信都在最上面,垃圾廣告信都消失了。行事曆上甚至還多了一個會議,是你同事用某個聰明的排程工具,在你根本沒開電腦的時候就自動「喬」好的。

這一切都超自然,自然到我們根本不會去想。但說真的,這些背後全都是 AI 在默默地運作。它就像一個隱形的管家,在你沒注意到的地方,把生活中的一堆小麻煩都燙平了。

重點一句話

AI 助理已經不是科幻片了,它早就悄悄地融入你的日常,從幫你過濾郵件到安排會議,好處是很方便,但風險是你可能在不知不覺中,把自己的「判斷權」外包給了它。

AI 到底在「隱形」什麼?

很多人一聽到 AI 就想到 AlphaGo 下棋或是一些很複雜的機器人,但其實我們每天在用的 AI,都非常...嗯...非常的「不顯眼」。

你想想看早上那段時間就好了:

- 智慧鬧鐘跟睡眠追蹤:像 Apple Watch 或很多 Android 手機的睡眠模式,它不是死板板地照時間叫你,而是去學你的睡眠模式,找那個讓你醒來最舒服的時間點。蠻酷的。

- 信箱自動分類:Gmail 的「優先收件匣」或 Outlook 的「重點」,就是 AI 判斷哪些信你「應該」先看。它怎麼知道的?它就是看你平常都先回誰的信、哪些寄件人你從來不理。久了它就學會了。

- 自動化日常程序:這個超實用。像 iOS 的「捷徑」或 Android 的助理,可以設定「當我離開家時,自動關閉 Wi-Fi、播放我最愛的 Podcast、然後導航到公司」。一氣呵成,省掉好幾個點擊動作。

這些功能方便到讓人覺得理所當然。但反過來說,當 AI 幫你過濾了郵件,它其實也決定了你今天早上的「優先事項」是從哪裡開始。當它幫你調整鬧鐘,它也決定了你一天的起點。這些都是很微小的影響,但累積起來,它確實在塑造你的習慣和你看事情的角度。

這些 AI 怎麼知道我想什麼?雲端 vs. 手機端

說到這個,很多人會有點毛毛的,覺得「我的手機是不是在偷聽我講話?」老實說,大部分情況下不是你想的那樣,它們主要是靠「學習你的行為模式」。

你常常在哪個地點打開地圖 App、你都回覆哪些人的訊息、你買東西的紀錄...這些數據會被收集和分析。久而久之,AI 就能在你開口前,就猜到你可能需要什麼。例如,你快下班時,手機自動跳出回家的路況,就是因為它學到了你每天差不多這個時間、從這個地點(公司)移動到另一個地點(家)。

不過呢,這邊要特別提醒,處理這些數據的方式有兩種,這點很重要,關係到你的隱私。

- 在設備端處理 (On-device AI):這意思是,所有的運算和分析,都在你的手機或電腦本機完成,資料不會離開你的裝置。蘋果最近幾年就很強調這個,說他們的 AI 功能很多都是在設備端運作的。好處是隱私性高,因為你的個資沒上傳到某個公司的伺服器。缺點是手機本身的運算能力有限,能做的事情比較簡單。

- 在雲端處理 (Cloud-based AI):就是把你的數據傳到遠端的強大伺服器去分析。大部分功能更強大的 AI 服務都是這種,像是 Google助理或 ChatGPT。好處是運算能力超強,可以做到很複雜的分析和預測。但缺點就很明顯了,你的資料要送出去,就多了隱私外洩的風險。這點跟我們在台灣看到的情況很不一樣,在歐美他們有 GDPR 管很嚴,大家對資料上雲端非常敏感;但在台灣,雖然也有《個資法》,但多數人好像為了方便,對於把資料交給大型科技公司似乎...嗯...比較習慣?

知道這兩者的差別,你才能在下載一個新 App 或用一個新服務時,稍微判斷一下,你願意為了方便,犧牲多少隱私。

風險與應變:當方便變成依賴

好,AI 很方便,我們都知道了。但一直依賴這些「隱形的手」,有什麼問題嗎?我覺得有兩個大問題,而且是很多人沒意識到的。

第一個問題:自動化偏誤 (Automation Bias)

這是一個心理學名詞,簡單講,就是人會無腦相信電腦給的建議。因為系統看起來很專業、很權威,所以它給出的結果,我們常常連想都不想就接受了,就算那個結果是錯的。

舉個例子,一個 AI 排程工具帮你把行事曆塞得滿滿的,看起來超有效率。其中一個會議,它自動判斷「不重要」,所以排在一個很爛的時間,甚至跟另一個重要的客戶會議稍微重疊。你可能因為太相信系統的「判斷」,看都沒看就直接同意了所有安排,結果等到客戶打來問你人在哪,才發現完蛋了。AI 的建議只是建議,最終的判斷還是要靠你自己啊。

第二個問題:技能退化 (Skill Erosion)

這個我自己是覺得最可怕的。當我們越來越依賴 AI 幫我們寫 email 草稿、做會議記錄、安排每天的待辦事項...我們自己做這些事的能力,其實正在一點一點流失。

以前你可能要花 15 分鐘思考怎麼寫一封措辭得體的商業信,現在 AI 一秒鐘給你三個版本。聽起來很棒,但一年後,當你需要自己從零開始寫的時候,會不會發現腦袋一片空白?以前你要自己判斷今天該先做哪三件要事,現在 Motion 或 Reclaim.ai 這種工具都幫你排好了。久而久之,你做「規劃」和「判斷優先級」這個核心工作能力,可能真的會變弱。

這就像一直用計算機,心算能力會變差一樣。科技是輔助,但不能完全取代我們自己的大腦思考。千萬記得,AI 最好的角色是「副駕」,幫你看路、提醒你,但方向盤最終還是要握在你自己手裡。

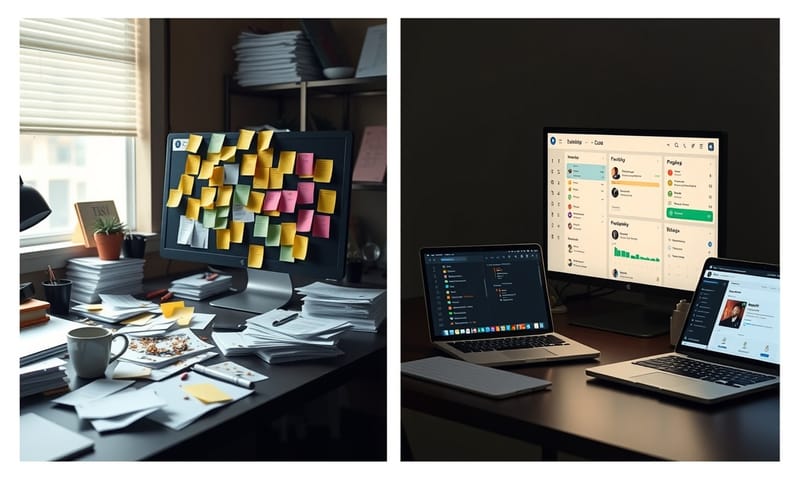

工作流程大對決:手動 vs. AI 助理

為了讓你更清楚地感覺到差別,我弄了個簡單的比較表。你可以看看自己現在大概在哪個階段,還有「深度整合 AI」到底長什麼樣子。

| 工作方式 | 手動管理 (The old way) | 基本 AI 助理 (The common way) | 深度整合 AI (The new way) |

|---|---|---|---|

| 會議排程 | 就是...惡夢。瘋狂來回寄信喬大家的時間,光這件事就能耗掉半小時。 | 好一點了。用 Calendly 之類的工具,把自己的空檔丟給對方選。但還是要自己手動發連結。 | 根本不用管。直接跟 AI 說「幫我跟小王約個下週的會」,它會自己去掃雙方行事曆、找空檔、發邀請,全自動。 |

| 會議記錄 | 手忙腳亂。一邊聽一邊打字,常常漏掉重點,會後還要花時間整理。 | 用錄音筆或 App 錄下來,然後...就沒有然後了,因為根本沒時間聽第二次。 | AI 在會議中即時產生逐字稿、摘要、跟待辦事項 (Action Items)。會議結束,筆記也整理好了,直接可以發。 |

| 任務管理 | 靠便利貼、待辦清單 App。但每天都要自己重新思考哪個最重要,很容易被臨時插進來的事情打亂。 | 用 Siri 或 Google 助理語音新增待辦事項。很方便,但它不會幫你「排程」。 | AI 會自動分析你所有任務的死線、重要性,然後直接把「做這件事的時間」塞進行事曆裡。它把待辦清單跟行事曆合體了。 |

| 隱私風險 | 最低。你的筆記本跟大腦不會把資料上傳到雲端。 | 中等。你的語音指令、行事曆內容可能會被傳到雲端做分析。 | 最高。因為它要整合你所有的工具(郵件、行事曆、專案管理軟體),等於它幾乎知道你工作上的一切。所以選有信譽、有提供隱私控制的工具就超重要。 |

你看,從「基本助理」到「深度整合」,那個差異真的很大。像原文提到的 OnHorizon.AI 或是我自己也在研究的 Motion,它們的目標都不是做一個你問我答的聊天機器人,而是像神經網路一樣,直接長在你的工作流程裡。

舉個例子,你在開 Zoom 會議,這種整合式 AI 可以直接在旁邊跳出一個小視窗,即時生成會議摘要。會議一結束,它甚至已經根據內容,草擬好一封給團隊的 follow-up email,裡面連待辦事項都列好了。你只要檢查一下,按下傳送就好。這整個過程,你完全不用切換視窗、不用複製貼上。這個體驗...說真的,用過就很難回去了。

所以,我們該怎麼辦?

看到這裡,你可能會覺得有點焦慮,好像自己的生活快要被 AI 控制了。先別緊張,重點不是要你停用所有 AI 工具,那太不切實際了。我自己是覺得,關鍵在於「保持覺察」和「拿回主導權」。

你可以試試這幾件事:

- 定期檢查 App 權限:沒事就去手機的設定裡看看,哪些 App 拿了你的位置、麥克風、聯絡人權限。它真的需要這些權限嗎?不需要就關掉。

- 手動做一次重要的事:就算你的 AI 能自動排程,偶爾也試著自己手動規劃一次下週的行事曆。就算 AI 能幫你寫報告大綱,偶爾也逼自己從零開始發想。這是在「鍛鍊」你自己的大腦,避免前面說的技能退化。

- 把 AI 當成「第二意見」:當 AI 給你一個建議時,不管是推薦餐廳、規劃路線,還是判斷一封郵件重不重要,心裡都多問一句:「這是它認為的,還是我認為的?」多這一秒的思考,就能讓你從被動接受者,變回主動決策者。

說穿了,AI 就像一個能力超強但沒有自己價值觀的實習生。它能把雜事處理得很好,但最終要往哪個方向走,還是得由你這個「老闆」來決定。享受它帶來的便利,同時也別忘了,你自己的判斷和思考,才是最無可取代的。

那你呢?你覺得自己對 AI 助理的依賴到了哪個程度?是單純覺得很方便,還是已經開始有點擔心了?在下面留言分享一下你的看法吧!