最近很多人在問,筆記軟體到底要選哪一個。Apple Notes、Craft、Heptabase… 玲瑯滿目,然後大家就把功能列表拉出來,比來比去,好像在選手機一樣。老實說,我自己覺得,這個問題從一開始就問錯了。

這根本不是「哪個工具最強」的問題,而是我們常常把兩件完全不同的事情搞混了:「隨手記下」跟「建立知識」。這兩件事,用的腦力不一樣,需要的工具特性也不一樣。你把這兩件事混在一起做,結果就是筆記記了一大堆,但三個月後回頭看,什麼都找不到,什麼都連不起來。等於白做工。

重點一句話

別再用「整理廚房」的力氣去「逛超市」了。先搞懂你現在是需要「購物車」還是「食譜規劃桌」,再來挑工具,你的生產力才有救。

你是不是也這樣?那個「我明明寫過」的瞬間

有個場景,我猜你可能不陌生。

幾個月前,你在某個會上聽到一個超讚的觀點,或是自己突然有個靈感,然後你「肯定」把它寫下來了。今天,你急著要用,開始在筆記軟體裡大海撈針。你滑過一堆會議記錄、專案代辦、還有一些看不懂寫了什麼的隨手雜感… 最後,花了半小時,放棄。乾脆從頭開始想、從頭開始找資料。

這就是代價。我們浪費了一堆時間在「找東西」,而不是「用東西」。浪費精力去「重做」我們明明已經做過的工作。有時候還更慘,花錢買了一堆強大的筆記軟體,結果只把它當成一本比較貴的、會同步的記事本。你知道嗎,很多人用 Notion,其實只是在用它的純文字筆記功能,那些 database、關聯功能,根本沒碰過。這真的… 蠻浪費的。

說到底,最貴的成本,其實是那些「錯過的連結」。你二月跟客戶聊天的洞見,沒有跟你四月的策略會議筆記連起來,於是你五月做決策的時候,就少了一個關鍵的判斷依據。這些資訊如果都只是孤立的點,就永遠不會變成一張有價值的網。

搞懂「逛超市」和「回廚房」的差別

好,我們用一個簡單的比喻來講。原文那個 ICOR® 方法論提到一個概念,我覺得蠻好的,就是把資訊處理分成兩個世界。但我喜歡用更生活化的方式去想它。

筆記 (Note-taking),就是「逛超市」。

你在貨架之間走動,看到需要的東西——青蔥、雞蛋、一瓶醬油——就放進購物車。你的目標很單純:快速、準確地「收集」等一下會用到的材料。你不會在超市走道上就開始切菜、備料吧?那太奇怪了。這就是「捕捉」的瞬間,重點是快、狠、準,不要想太多。

你在開會時快速記下重點、走路時用語音備忘錄錄下靈感、截一張重要的圖表… 這些全都是「逛超市」的行為。它們都是原材料。

個人知識管理 (PKM),則是「回到廚房之後的事」。

你回到家,把購物車裡的東西拿出來。雞蛋放冰箱、青蔥洗乾淨、乾貨收到櫃子裡。你可能會看看冰箱還剩什麼,然後開始規劃這週要煮什麼菜。你正在「組織」材料,並在材料之間「建立關係」,把一堆零散的食材,轉化成一份「可執行的菜單」。

這就是知識工作的本質:把零散的資訊,加工、連結,變成能解決問題、能產生新想法的「知識」。

問題就出在,現在的工具太強大了,它們既能當購物車,也能當廚房。所以我們常常在逛超市的時候,就忍不住開始想「這個蛋可以跟上週買的培根做成什麼料理」,結果走神了,忘了買最重要的牛奶。反過來也一樣,回到家了,才發現東西亂丟,根本不知道自己買了什麼。

三款工具,三種不同的「廚房哲學」

為了讓這個概念更具體,我們來看看 Apple Notes、Craft、Heptabase 這三款工具。它們剛好代表了從「純購物車」到「專業廚房」的三個不同階段。

我把它們的特性整理成一個簡單的比較表,但你不要只看功能,要去感受它背後的「個性」。

| 工具 | 它最像什麼? | 適合的「瞬間」 | 致命傷(或說,它不想做的事) |

|---|---|---|---|

| Apple Notes (蘋果備忘錄) | 你口袋裡的萬用小紙條、一個超方便的購物車。 | 任何需要「快」的場合。走路時的靈感、會議中老闆的一句話、隨手存個網址電話。幾乎沒有學習成本。 |

東西一多就完了。除了資料夾,你沒別的方法整理。想找半年前的某個想法?祝你好運。它根本不想幫你「建立知識」。 |

| Craft | 一個設計精美的模組化廚房。有漂亮的檯面,也能整理食材。 | 當你需要的不只是筆記,而是一份「文件」。寫週報、做提案、整理讀書心得。你可以快速記,也能回頭好好排版、加連結。 |

它讓你把筆記「變漂亮」,但「連結不同想法」的能力還是弱了點。比較像把一篇一篇的文件弄好,但文件之間的網狀關係,不是它的強項。 |

| Heptabase | 一個專為大廚設計的「實驗廚房」或「食譜研發白板」。 | 當你需要進行複雜的思考時。比如寫論文、做市場分析、規劃一整個產品策略。重點不是記,而是把一堆卡片、文章、圖表攤在白板上,看它們的關係。 |

學習曲線比較高。如果你只是想隨手記個電話號碼,開 Heptabase 就有點… 殺雞用牛刀。它的「捕捉」體驗,說真的,不如 Apple Notes 來的直接。 |

這邊我想岔開提一下,台灣很多人其實是用 LINE Keep 在做 Apple Notes 的事,就是求一個「快」跟「隨時都在」。這也完全沒問題,再次證明了「捕捉工具」的核心價值就是方便。不過 LINE Keep 的整理功能… 嗯,可能比 Apple Notes 還要更基本一點,這點要注意。

那你到底該怎麼選?

所以,別再問哪個「最好」了。你應該問自己這幾個問題:

- 我最常在哪裡、什麼時候需要「記東西」?

如果答案是「任何時候、任何地點、常常很突然」,那你需要一個啟動速度極快、幾乎不用思考的捕捉工具。Apple Notes 或類似的 app 是首選。 - 我需要把不同時間、不同專案的資訊連起來思考嗎?

如果答案是「要」,那你光靠資料夾絕對不夠。你需要有內部連結、標籤、或是更進階的關聯功能。這時候就該考慮 Craft 或 Heptabase。 - 我的工作需不需要「整合大量來源的資訊,創造新觀點」?

如果你的工作是研究、寫作、策略規劃這種,那你就真的需要一個強大的「知識建構」工具了。Heptabase 的視覺化白板,就是為此而生。

老實說,對大部分人來說,最有效的工作流程,往往不是「單一神器」,而是一個「工具組合」。

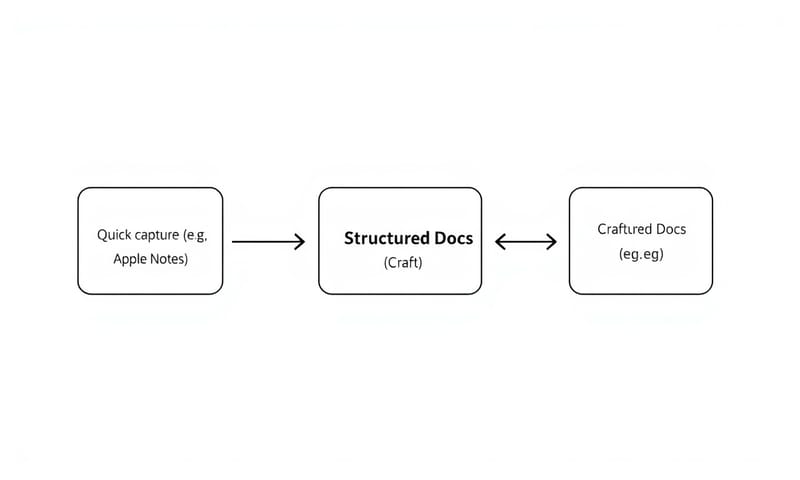

我自己看過最順暢的模式是這樣:

用 Apple Notes 當你的「隨身購物車」,捕捉所有一閃即逝的念頭和臨時資訊。然後,每天或每週,花個 15 分鐘,把購物車裡「真正重要」的東西,移到你的「專業廚房」——像是 Heptabase 或 Craft ——去做下一步的加工和整理。

這樣做,你既不會在需要快速記錄時被複雜功能卡住,也能確保重要的想法有被好好對待,而不是沉沒在資訊海裡。這比你花大錢買了 Heptabase,結果只用它來記待辦事項,要有效率得多。

重點是「刻意」。刻意地去區分你現在是在「捕捉」還是在「建構」。當你腦中有了這個轉換的開關,你用什麼工具,都會變得更清晰、更強大。

所以,回頭看看你的筆記系統吧。你是在逛超市,還是在整理廚房?或者,你是不是一直在超市裡試圖煮一頓大餐?

輪到你了

那你呢?你目前是用哪一套筆記軟體?你覺得你比較常用到它的「捕捉」功能,還是「知識建構」功能?在下面留言分享一下你的工作流程吧!