說真的,別再找什麼「AI 自動審合約神器」了

我知道你很焦慮。桌上那疊待審的合約跟山一樣高,每一份都像在玩踩地雷,不知道哪個角落藏著毀掉你整個季度的條款。然後你聽說了 AI,什麼自動審約、秒速抓風險… 聽起來像救世主,對吧?

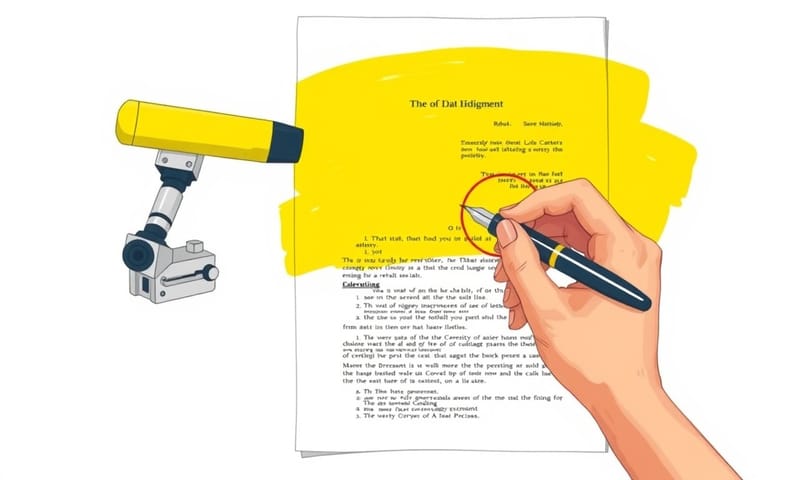

老實說,你該醒醒了。市面上這些所謂的 AI 合約審查工具,根本不是你想的那樣。它們不是律師,甚至連個聰明的法務助理都算不上。它們更像... 對,就像一支反應過度的螢光筆。它會幫你劃出一堆東西,但它根本不知道自己劃的是什麼,也不知道哪個才是真正要命的。過度依賴這東西,比人工審閱更容易出事。

所有問題的核心,其實是「AI 根本不懂法律邏輯」。它只能根據它看過的數百萬份合約,做文字模式比對。 它不知道你的商業策略、不了解這次交易的背景,更看不懂合約裡那種「表面上沒問題,但組合起來就是要你死」的條款佈局。 所以,如果你想找一個按鈕按下去,電腦就告訴你「這合約OK,簽吧」的工具,那你可以直接關掉這個頁面了,因為那東西不存在。

這些工具的真面目:一個需要你「教」的昂貴實習生

那這些工具到底能幹嘛?嗯,它們能加速。它們能把你從重複性的比對地獄中拉出來一點點。 想像一下,你公司內部針對「保密協議 (NDA)」有一套標準規則,比如保密期限不能超過 3 年、管轄法院必須在台北地方法院等等。這就是所謂的「Playbook」。

你可以把這套 Playbook 輸入到 AI 工具裡。然後,當一份新的 NDA 進來時,AI 會像個聽話的實習生,快速掃描文件,然後用紅字標出「欸,這份寫的是 5 年喔」和「咦,管轄法院寫的是新竹耶」。 就這樣。它的任務就到這裡了。

它不會告訴你,這份 NDA 的保密範圍定義得特別模糊,可能把你未來的產品線都包進去;它也不會警告你,對方的違約罰則高得不尋常。這些需要判斷、需要經驗、需要理解「對方想幹嘛」的事情,AI 完全幫不上忙。你還是得自己,或是你的法務、律師,親自下場判斷。AI 只是幫你把一些明確的、非黑即白的數字標出來。

市面上那 5 款工具,到底差在哪?

好,我知道你還是想知道有哪些工具。市面上的選擇很多,但說穿了就是幾個流派。我不想寫那種制式的業配比較文,我就用我的話,講講我對這幾家的印象跟感覺。我刻意挑了五個不同類型跟規模的,讓你感受一下光譜。

這裡有一個殘酷的事實:大部分國際頂尖的工具,對正體中文的支援... 呃,很微妙。 有些號稱支援,但實際用起來你會發現它根本是把中文當火星文在讀。對於台灣中小企業來說,常常要審閱中英夾雜,或是純中文的合約,這點真的超級致命。

| 工具名稱 | 最適合的情境 | 我自己最在意的優點 | 致命傷(或說,你得忍受的事) |

|---|---|---|---|

| Ironclad | 不缺錢的大型企業,想把合約從頭到尾(從草擬到簽署、歸檔)全部系統化管理。 像個法務部門的 ERP 系統。 | 它的 workflow 功能真的很強。你可以設計超複雜的簽核流程,哪個關卡要通知誰、誰簽了才到下一步,都自動化。 | 貴,而且導入期非、常、痛、苦。 你基本上需要一個專職團隊花幾個月去設定它,不是買來就能用的。小公司就別想了。 |

| Luminance | 大型律師事務所或企業在做併購案(M&A)時,需要在幾天內看完幾千份合約的盡職調查(Due Diligence)。 | 那個 UI... 真的很舒服。 它的視覺化做得很好,你可以直觀地看到不同合約之間條款的差異,找異常值特別快。 | 它的強項在於「從大量文件中找出不尋常的東西」,而不是針對單一合約做深度審閱。對日常營運合約來說,有點殺雞用牛刀。 |

| Kira Systems (現為 Litera 一部分) | 跟 Luminance 有點像,但更偏向讓你「自己動手訓練」。如果你想建立一個非常客製化的條款庫,它很適合。 | 它的自訂性很高。你可以不斷餵資料給它,教它認識你公司特有的奇怪條款。用久了會越來越懂你。 | 就是因為要自己教,所以剛開始很笨,像白紙一張。你需要有耐心、有時間去「養」它。而且,聽說現在整合進 Litera 之後,變得有點臃腫。 |

| ContractPodAi | 中型企業,合約量已經不少,但又不想搞得像 Ironclad 那麼複雜。想在效率和成本之間找個平衡點。 | 我覺得它的「跨文件分析」做得不錯。 比如你可以一次丟幾十份供應商合約進去,然後問它:「哪幾份的付款條件超過 90 天?」 | 就是… 中規中矩。沒什麼特別驚艷的亮點,但也沒什麼無法忍受的缺點。像一輛很可靠的 Toyota,但你不會對它有太多熱情。 |

| 一些台灣本土方案 (如 LegalSign.ai, Lawsnote 等) | 預算有限,而且絕大部分合約都是中文的台灣中小企業或新創公司。 | 接地氣。它們提供的範本、預設的風險提示,通常更貼近台灣的商業環境和法規。至少它看得懂「中華民國」跟「營業稅」。 | 老實說,AI 的核心技術跟那些國際大廠比,通常還是有差距。功能可能比較陽春,能做的分析深度有限。但至少,它能用。 |

所以,導入 AI 的真正風險是什麼?

買工具的錢都只是小事。真正的風險,是「錯誤的信任感」。

當你的團隊開始用這些工具,他們會不自覺地變得懶惰。他們會想:「反正 AI 都掃過了,應該沒問題吧?」這種心態會讓他們漏掉 AI 根本無法辨識的風險。 我聽過一個案例,某公司用法務 AI 審查一份軟體採購合約,AI 把所有跟費用、期限有關的條款都標出來了,看起來一切正常。但他們沒注意到,在一個很角落的技術附件裡,有一條規定「乙方(供應商)有權使用甲方(你公司)上傳至本系統的所有數據,進行模型優化」。

這條 AI 完全沒標,因為從文字結構來看,這句話沒任何「風險」詞彙。但這等於是把公司的營運數據雙手奉上啊!這比多付幾十萬授權費還可怕。萬一出事了,你覺得老闆會怪 AI 還是怪當初拍板說要導入的人?這就像很多公司喊著要數位轉型,結果只是買了一堆 SaaS 服務,流程沒改、思維沒改,最後只是多了好幾筆軟體月費,然後大家在 PTT 上抱怨薪水都沒漲。

另一個風險是資訊安全。你把公司最機密的合約,上傳到一個第三方雲端平台。 你真的確定他們的資安做得滴水不漏?你確定他們不會拿你的合約內容去餵養他們的模型?簽署這些 AI 工具的服務條款時,你看得有比你看自己的商業合約還仔細嗎?

我的真心話:你該做什麼?

我自己覺得,你根本不該問「我要買哪一套 AI 工具」。你該問的是:「我們公司審合約的流程,現在最大的瓶頸在哪?」

是每次都在找舊合約找不到,浪費一堆時間?那你要的可能是個好一點的合約「管理」系統(CLM),而不是 AI「審查」工具。

是法務部門每天都在回答業務同樣的蠢問題?那你要做的可能是內部教育訓練,或是建立一套標準合約範本,而不是導入 AI。

是因為高階主管每次都在簽約前一刻才冒出新想法,搞得大家人仰馬翻?那你要處理的是公司文化跟簽核流程問題,這再強的 AI 也救不了你。

說到底,這些 AI 工具就只是一個「輔助」。在你連自己的合約風險 Playbook(審約標準)都還沒建立起來之前,導入 AI 根本是本末倒置。 先從最簡單、重複性最高的合約類型開始(例如 NDA、基礎採購單),手動整理出你們公司的「十大審查紅線」。然後,拿著這個清單,再去評估哪個 AI 工具最能幫你自動化「檢查」這個清單上的項目。

先求有,再求好。先建立流程,再談工具。別再幻想有什麼魔法了。真正的魔法,在你和你的團隊腦子裡,不在雲端伺服器上。

現在,老實告訴我,你手邊有多少份合約明天就是死線了?敢不敢拿其中一份去註冊個免費試用版跑跑看,然後對比一下 AI 標出來的,跟你自己真正在意的,到底差多少?