快速建立自動理財習慣,分散市場波動壓力、提升長線收益穩定性

- 設定每月固定投資金額(如薪資10%),啟用自動扣款至指定投資標的。

降低選擇時點壓力,長期平均成本分散市場風險。

- 每6個月檢查一次投資組合績效並諮詢專業人士調整配置。

及時修正標的品質或市場變化,強化抗震能力與保障本金安全。

- 逐步提高投入比例但單次增加不超過10%,維持現金流彈性。

避免短期市況劇烈波動衝擊生活預算,有利穩健累積複利效果。

- *遇重大回檔勿急於贖回,暫緩操作7天後再評估是否繼續持有*。

*淡化情緒決策干擾,把握長線紀律有望減少錯失反彈機會*

DCA分散波動§,市場難測更顯優勢

根據美國金融市場監管機構這幾年公開的數據來看,其實只要持續定期投入指數型產品,大概十年以上,多數人會發現自己的帳戶都是正成長。說真的,遇到什麼突發狀況,比如疫情、通膨之類,這種固定金額買進的方法(也有人叫它「平均成本法」)往往能幫忙減緩那種情緒起伏。有家歐洲主要投資研究機構之前有提過,從比較長的時間拉回來看,幾乎一半年度下跌後都會追回來,不像單筆投入那樣容易被當下行情影響。每個月慢慢存感覺進度有點龜速,但放遠一點來看,結果反而比想像中還穩。不知道你是不是也有同感?

本段資料來源:

自動化理財×定期定額—低門檻的致富選項。

最近大家一打開手機,幾乎都在聊自動扣款這件事。中午休息的時候,有同事突然冒出一句:「現在不是都用自動扣款嗎?」結果辦公室裡好幾個人都點頭說對欸。

說真的,現在看起來,只要你銀行帳戶裡錢夠,每個月固定時間就能輕鬆投資,根本不用一直盯著看。有些人其實還在觀望,可是看到身邊朋友分享經驗,也會心癢想試試。大概是因為市場變化太難預測,所以不少人更傾向用這種分散風險的方式——每個月小額定期投入、分批買進,雖然方法單調,但累積起來速度還滿快的。

有些人甚至不追求什麼高報酬,只想圖個安心,不怕漏掉機會,也省去很多判斷壓力。很多理財課程或社群,其實都是把定期定額擺在新手第一順位,設定好條件就放著,不用整天煩惱漲跌。

搞不好也是因為這樣,越來越多新手、上班族願意嘗試,把它當作對抗通膨的方法。不知不覺間,「自動扣款、自動存錢」已經變成新的生活日常,有些人甚至習慣把零用錢也設小額轉帳,無形中就把理財規劃融入日常了。

那你自己呢?有沒有也默默開始用這招?

說真的,現在看起來,只要你銀行帳戶裡錢夠,每個月固定時間就能輕鬆投資,根本不用一直盯著看。有些人其實還在觀望,可是看到身邊朋友分享經驗,也會心癢想試試。大概是因為市場變化太難預測,所以不少人更傾向用這種分散風險的方式——每個月小額定期投入、分批買進,雖然方法單調,但累積起來速度還滿快的。

有些人甚至不追求什麼高報酬,只想圖個安心,不怕漏掉機會,也省去很多判斷壓力。很多理財課程或社群,其實都是把定期定額擺在新手第一順位,設定好條件就放著,不用整天煩惱漲跌。

搞不好也是因為這樣,越來越多新手、上班族願意嘗試,把它當作對抗通膨的方法。不知不覺間,「自動扣款、自動存錢」已經變成新的生活日常,有些人甚至習慣把零用錢也設小額轉帳,無形中就把理財規劃融入日常了。

那你自己呢?有沒有也默默開始用這招?

Comparison Table:

| 結論 | 內容 |

|---|---|

| 定期定額投資的便利性 | 透過銀行或券商的 App,輕鬆設定每月扣款,自動轉帳,無需專業知識。 |

| 長期持有的重要性 | 耐心等待和持續投入能夠在市場波動中累積財富,避免情緒化決策。 |

| 檢查與調整投資組合 | 每三個月檢查一次目標條件,有助於調整比例與分散風險。 |

| 情緒管理的必要性 | 自動定期定額可減少因市場波動而產生的焦慮及錯誤操作。 |

| 選擇適合自己的策略 | 根據個人的風險承受能力和投資目標來決定長期或短線交易。 |

一次投入還是分批?投資心理與風險平衡!

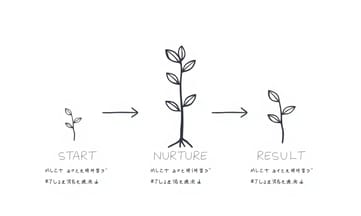

種樹哲學VS複利效應,慢慢存抗通膨…

就像種下一棵小樹苗,頭一年你可能什麼都沒看到,有些人甚至會懷疑自己是不是搞錯了方法。其實,每次定期定額投資,說穿了並不是直接去採果子,更像是在默默幫樹根澆水、鬆個土。很多亞洲的投資人就會說,這就是「慢慢存」啦,意思差不多是讓資產有時間一點一滴累積養分。

短期內市場起起落落,看起來收穫有限,但只要底子還在,每個月扣款,就像在悄悄地讓根基更扎實。有時候某些國家的研究也發現,這種長線思維,好像能幫將近一半或更多的人更能挺過市場波動,不會因為短暫下跌馬上亂調策略。說真的,耐心等候才是財富成長的關鍵吧?與其期待靠一兩次機會翻身,不如把重點放在每天默默扎根的過程上。

你有沒有也曾經懷疑過自己的「慢慢存」是不是太沒感覺?還是其實默默堅持才最厲害?

短期內市場起起落落,看起來收穫有限,但只要底子還在,每個月扣款,就像在悄悄地讓根基更扎實。有時候某些國家的研究也發現,這種長線思維,好像能幫將近一半或更多的人更能挺過市場波動,不會因為短暫下跌馬上亂調策略。說真的,耐心等候才是財富成長的關鍵吧?與其期待靠一兩次機會翻身,不如把重點放在每天默默扎根的過程上。

你有沒有也曾經懷疑過自己的「慢慢存」是不是太沒感覺?還是其實默默堅持才最厲害?

起步迷思|小額投資門檻怎突破?App操作超簡單

其實你只要打開那個券商 APP,滑個幾下,馬上就能把定期投資金額設定好。整個過程真的超簡單,只要動動手指、選一選,你想投入多少錢,每次固定扣多少,都能隨時調整。有沒有覺得這樣子管理投資也太方便?你會想試試看嗎?

ETF、基金怎麼挑?自動轉帳+明細查詢好便利。

有些投資人會說:「其實你只要打開任一家銀行或券商的 App,首頁幾乎都會看到那種定期定額的投資選項啦。」操作流程其實沒幾步,第一步就是挑一個自己覺得還不錯的 ETF 或基金。畫面通常會顯示最近幾年的走勢圖,雖然大家都知道過去數據不能代表未來,但不少人還是會稍微比一下。接著就設定每月扣款日,把金額自己填進去,大概從幾百到幾千都有,看個人需求。

有時候第一次操作時,App 可能會跳出一大堆提醒條款,有點小煩,不過你只要確定完就可以直接設定自動轉帳。之後如果臨時想更改扣款金額或是想停扣,也不用特地跑銀行,只要在 App 裡按個幾下就好。交易明細也都是即時更新,不用再等紙本對帳單慢慢寄到家才知道買了多少單位。整體弄完,其實根本沒有外界講得那麼神秘嘛,你也是這樣覺得嗎?

新手常見陷阱#:標的品質與再平衡勿輕忽!

剛開始定期定額投資的時候,我還記得有朋友提醒我:「不要只看最近績效,質量才是重點。」老實說,那時我根本沒啥概念,只覺得科技股好像都很厲害,就隨便挑了一堆。每天盯著走勢圖上下跳動,心情超級焦慮,有時還會懷疑自己是不是搞錯方向。

結果有一年整體報酬明顯縮水,新聞還說大約有一半投資人考慮要停扣。我後來才慢慢學會設提醒,每三個月檢查一次自己的目標條件。有跌也不會立刻賣掉,而是開始去想怎麼調整比例,順便檢查一下自己是不是分散在不同產業。每次遇到下跌,我就會再回頭思考當初設定的計畫和目標。

習慣這樣操作一陣子之後,我反而能比較避免新手常見的小失誤,比如亂換標的、或者一看到跌就亂砍單。你現在投資時,也會這樣不安嗎?還是已經找到屬於自己的節奏了?

結果有一年整體報酬明顯縮水,新聞還說大約有一半投資人考慮要停扣。我後來才慢慢學會設提醒,每三個月檢查一次自己的目標條件。有跌也不會立刻賣掉,而是開始去想怎麼調整比例,順便檢查一下自己是不是分散在不同產業。每次遇到下跌,我就會再回頭思考當初設定的計畫和目標。

習慣這樣操作一陣子之後,我反而能比較避免新手常見的小失誤,比如亂換標的、或者一看到跌就亂砍單。你現在投資時,也會這樣不安嗎?還是已經找到屬於自己的節奏了?

遇大跌該繼續嗎∼目標設定淡化情緒波動。

「你剛才不是說,這種跌法,誰敢加碼啊?」阿豪邊抓頭,桌上的咖啡還晃了一下。小美拿出手機給大家看:「之前就有說,大概有將近一半的長期投資人,在遇到大幅修正時,其實還是一步一步照規劃投入。」這數字怎麼來的?應該是某個理財平台依據過去幾年的用戶行為分析整理的啦,八九不離十。

阿強嘴角微微上揚:「可是我朋友去年就慌了,全砍掉,結果兩個月後反彈,他整個直接錯過。」小美聳聳肩,「欸,其實如果用自動定期定額,不就比較不會搞這種情緒性操作嗎?條件設好,有錢就扣款,也不用去煩惱當下漲跌如何。」

旁邊有人接話:「但如果目標只是想短線賺一筆,要是遇到那種劇烈波動,你說真要忍住,也還是挺難的吧!」大家討論到最後,好像又繞了一圈,並沒有哪一套絕對標準,只能看每個人的狀況慢慢調整囉。

所以說,遇到大盤洗三溫暖,你們都怎麼處理?

紀律致富∥長線持有適應景氣循環的重要性。

你知道嗎,`International Financial Planning Association` 幾年前就曾提到,參與退休帳戶的人通常會持有資產超過十五年甚至更久。這句話其實常在公開論壇出現,看似簡單,其實背後蘊含著一種慢慢累積、耐心等待的想法。有些人喜歡跟著市場波動頻繁操作;但也有人選擇默默耕耘,每個月定期投入一點點資金,那個規模差異可能有時會差到十幾倍。說真的,這兩種做法沒有所謂對錯啦,只是當經濟循環起伏變得明顯時,有紀律的投資人比較不容易落入追高殺低的陷阱。

偶爾短線族運氣好,也許能抓到一兩次機會,不過碰上大行情震盪時,他們往往賠得也特別快。回頭看,大多數穩健累積財富的人,好像都習慣長期持有和分散配置,只把小部分資金拿來嘗試新策略。換句話說,他們未必特別厲害,但懂得怎麼隨著景氣循環慢慢調整步伐。至於到底哪種方式比較適合自己?其實還是要看每個人在面對風險時會怎麼選囉。你覺得自己傾向哪一邊呢?

偶爾短線族運氣好,也許能抓到一兩次機會,不過碰上大行情震盪時,他們往往賠得也特別快。回頭看,大多數穩健累積財富的人,好像都習慣長期持有和分散配置,只把小部分資金拿來嘗試新策略。換句話說,他們未必特別厲害,但懂得怎麼隨著景氣循環慢慢調整步伐。至於到底哪種方式比較適合自己?其實還是要看每個人在面對風險時會怎麼選囉。你覺得自己傾向哪一邊呢?

調整策略首要:風險承受度與產業趨勢雙管齊下

最近,其實有將近一半的投資人,遇到市場大幅波動時,會選擇調整他們原本定期定額的投資金額。不過話說回來,每次這樣操作,也不一定都能達到預期效果欸。你是不是也有過類似經驗?