今天想來聊聊做聊天機器人的事。嗯…感覺這幾年,好像大家都在談 AI,開店的、做服務的,都想弄個 AI 客服。但實際跳下去,會發現事情不是「找個工程師寫一寫」這麼簡單。

我花了一些時間看,也自己玩了一下。說真的,現在做一個 Bot,技術門檻…好像真的沒那麼高了。很多平台都幫你把最難的部分處理掉了。但,真正麻煩的,反而是那些看起來很「軟」的東西,像是對話要怎麼設計、使用者卡關了怎麼辦。這篇算是…我整理的一些初步想法吧,還很草稿,就當作一個紀錄。

先說結論

簡單講,現在做一個聊天機器人,重點已經從寫程式,轉移到「設計一場好的對話」上了。工具很多,不一定要自己從零刻,但如果對話設計得不好,使用者體驗會很糟,不管你後台的 AI 多強大都一樣。 然後,整合到 Line 其實就是一個技術串接,主要就是設定 Webhook,這部分照著官方文件走通常不會有大問題。 真正的魔王,還是「對話流」本身。

別人是怎麼用的?看看幾個例子

在我們自己動手前,先看看別人怎麼用,會比較有感覺。市面上有很多例子,從簡單到複雜都有。

像是一些電商品牌,他們的 AI 客服可能很單純,就是處理最常見的問題:查訂單、問運費、退貨流程。這種機器人目標很明確,對話路徑也相對固定。使用者問「退貨」,機器人就給退貨說明的連結或步驟。 這算是基本款。

但也有複雜的,像是預約服務。我看過國外 Sephora 的預約助理,它不只是你問一句、我答一句,它會主動引導你完成整個預約流程,比如問你「想預約什麼服務?」、「哪個時段方便?」,一步步帶著你走。 這種體驗就好很多,感覺更像是跟一個真正的助理在溝通。這種目標導向的機器人,設計起來就複雜多了,需要考慮的岔路跟可能性也更多。

好,那到底怎麼做?

嗯,這大概是重點了。我把它粗略分成幾個步驟,一個一個來看。

步驟一:先想清楚「它要幹嘛?」

這一步聽起來很廢話,但老實說,超多人跳過。 是要做一個 24 小時回答 FAQ 的客服? 還是要幫忙使用者完成訂單、預約?或是,只是個有趣的行銷活動機器人?

目標不一樣,整個設計思路會完全不同。定義清楚它的角色跟目的,是所有事情的第一步,這會決定你需要準備什麼資料、設計多複雜的對話。 如果連你自己都搞不清楚它要幹嘛,那使用者更不可能知道怎麼跟它互動。

步驟二:對話設計,這才是靈魂

這部分最花時間,但也最重要。不是單純把 FAQ 丟上去就好。你需要像個編劇一樣,去規劃整個對話的流程。 核心是「以使用者為中心」,去想他們會怎麼問問題、他們的痛點在哪。

有幾個原則我覺得蠻重要的:

- 建立人設 (Personality):你的機器人講話的語氣是專業的?還是活潑有趣的?這要跟你的品牌形象一致。

- 保持簡潔 (Be Brief):沒人想看機器人長篇大論。一次只給一個明確的資訊或選項,讓使用者可以快速消化。

- 預想失敗 (Graceful Failure):當機器人看不懂使用者在說什麼的時候,該怎麼辦?是直接說「我不懂」,還是提供幾個可能的選項,引導使用者回到正軌? 好的錯誤處理機制,是決定使用者體驗好壞的關鍵。

- 上下文 (Context):一個好的機器人應該要能記得前面聊了什麼。 如果我已經說了我要訂 A 產品,下一步它就不該再問我想買什麼,而是應該問「需要幾個?」之類的問題。

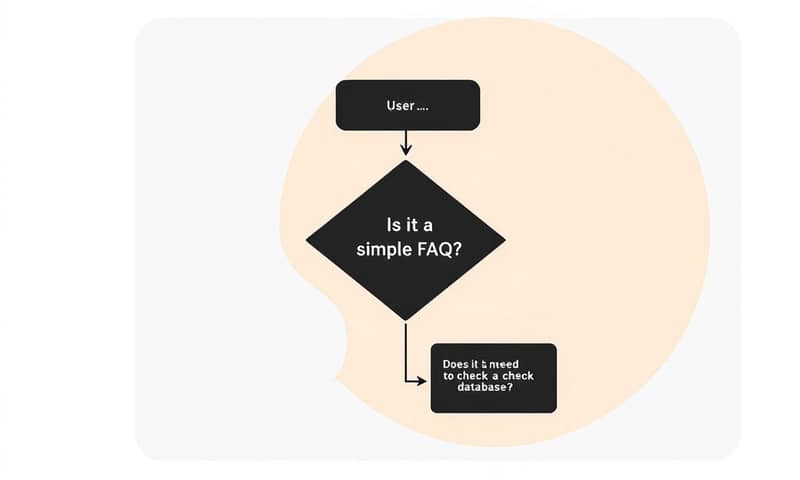

把這些想清楚,畫出一個簡單的流程圖,會非常有幫助。 標示出主要的意圖 (Intent)、使用者可能的回應,以及機器人該如何應對。

步驟三:選擇平台

工具真的很多,從國際大廠到台灣在地服務都有。 這邊沒有絕對的好壞,只有適不適合。我簡單比較一下幾個我看過的類型。

這也牽涉到一個「在地化」的差異。像是 Google 的 Dialogflow,功能非常強大,跟 Google 自家服務整合度高,文件也齊全。 但它的操作介面和一些術語對新手來說,可能需要一點時間適應。 另一方面,台灣有一些服務商,像是 GoSky AI 或 Super 8,它們可能更專注在 Line、FB、IG 等台灣人常用的社群平台整合上,並且提供更符合在地行銷需求的模組。 選擇時,可以從你的目標客群主要在哪個平台活動來考量。

| 平台類型 | 優點 | 缺點 | 適合誰 |

|---|---|---|---|

| 大型雲端平台 (如 Google Dialogflow) | 功能超強,彈性很高,可以做到很複雜的邏輯。社群也大,找得到很多資料。 | 嗯...學習曲線比較陡。專有名詞像 Intent、Entity、Context 要先搞懂。 而且費用可能會隨著用量增加而變高。 | 需要高度客製化、想做複雜應用的開發者或大公司。 |

| 整合行銷平台 (如 Botpress, Chatisfy, Super 8) | 通常介面比較友善,很多針對 Line 或 FB 的行銷模組都做好了,像是抽獎、問卷。 常常是拖拉式的,不太需要寫程式。 | 彈性可能比較受限,如果想做的功能剛好平台沒有,就會卡住。費用方案要看清楚,有些是看好友數量或訊息量計價的。 | 中小企業、電商賣家,想快速導入、專注在行銷應用的人。 |

| 純自己開發 | 自由度 100%!想怎麼做就怎麼做。 | 從無到有,什麼都要自己來。時間跟人力成本最高,後續維護也是個大工程。 | ...大概是很有熱情跟時間的技術大神吧。 |

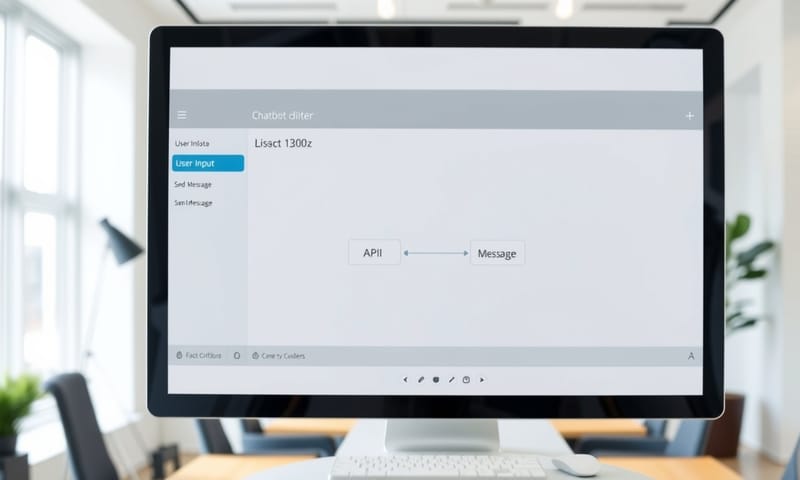

步驟四:整合到 Line

這部分其實相對單純,主要就是技術串接。簡單說,流程是這樣的:

- 去 LINE Developers 平台,建立一個你的機器人帳號(也就是 Channel)。

- 你會拿到一組 Channel Secret 和 Channel Access Token,這就像是你的機器人的身分證和密碼,要收好。

- 在你選擇的聊天機器人平台(或是你自己架的伺服器)上,會有一個叫做「Webhook URL」的東西。

- 把這個 Webhook URL 貼回到 LINE Developers 後台的設定裡。

這樣就完成了。之後只要有使用者傳訊息給你的 Line 官方帳號,Line 的伺服器就會透過這個 Webhook URL,把訊息轉發到你的機器人平台去處理。 你的平台處理完後,再透過 Messaging API 把回覆傳回去給使用者。

不同情境,做法也不太一樣

當然,不是所有機器人都長一樣。一個單純的 FAQ 機器人,你可能只要把問答資料庫建好就行。但如果你的機器人需要幫使用者「做事」,比如查詢他的會員點數、或是修改訂單,那它就必須串接你公司的內部系統,像是 CRM 或 ERP。 這時候,除了對話設計,API 的串接和資料安全就會變得很重要。

最常踩的坑,還有...那些沒人告訴你的事

做完上線,不代表就結束了。這才是開始。 很多機器人上線第一天很風光,三個月後就變成沒人理的「殭屍 Bot」。

最大的坑就是「沒有持續優化」。 你必須定期去看後台數據,分析使用者都問了什麼、在哪個環節卡住了、哪些問題你的機器人答不出來。 這些都是優化的方向。是知識庫不夠?還是對話流程設計有問題?

另外一個常被忽略的是整合成本。 導入一個 AI 客服,不只是付平台月費而已。你可能需要有人負責整理知識庫、設計對話、監控成效。如果沒有投入對應的人力,很容易就變成一個回答不精準、體驗又差的半成品,最後還是得靠真人客服來收拾殘局。

常見錯誤與修正

最後整理幾個我自己覺得很常見的錯誤:

- 錯誤:想讓機器人什麼都會。

修正:專注做好一兩件核心任務就好。一開始就明確告訴使用者它的能力範圍,管理好使用者的期待。 - 錯誤:對話選項太多,或是一次給太多文字。

修正:一次只給 2-3 個最主要的選項。文字盡量簡短,用條列式或按鈕取代長篇大論。 - 錯誤:機器人答不出來就鬼打牆。

修正:設計一個好的「Fallback」機制。例如,連續兩次無法理解後,就主動詢問是否需要轉接真人客服,而不是一直重複「抱歉,我不懂」。 - 錯誤:上線後就不管它了。

修正:把它當成一個需要持續照顧的員工。定期檢視對話紀錄,更新知識庫,優化流程。

總之,做一個 AI 客服,技術是骨架,但對話設計和後續維運才是血肉。骨架搭得再好,沒有血肉,終究只是個空殼子。這條路還很長,我也還在學。不知道你的想法是什麼?

如果你要做一個聊天機器人,你會先從解決哪個問題開始?是單純回答常見問題,還是挑戰更複雜的,像是幫忙下訂單或處理客訴?在下面留言聊聊你的想法吧。