重點一句話

OK,今天要來裝這個抽拉式水龍頭。老實說,大部分人失敗不是工具或龍頭本身的問題,而是櫥櫃下面那個又黑又窄的空間,還有一些小細節沒注意到。特別是那個重力球的位置,真的是成敗關鍵。

大家常踩的坑,我們直接跳過

我看了一些網路上的教學,還有PTT鄉民的血淚史,發現大家的問題都差不多。 很多教學影片拍得很好看,但都沒拍出在又小又擠的流理台下面,手根本沒地方放的窘境。他們都假設你的水槽下面跟新家一樣乾淨。

還有,就是那個重力球,很多人都隨便裝,結果龍頭拉出來收不回去,或是卡到下面的管線。 這超煩的。再來就是鎖太緊,把墊片壓壞了,以為鎖緊就好,結果反而開始漏水。 這是個很常見的錯誤觀念,以為大力出奇蹟,但其實是悲劇。

國外有些牌子像 Moen 或 Grohe,它們有那種快拆接頭,卡一聲就好。 但台灣很多牌子,特別是比較平價的,還是傳統螺母,要用工具慢慢轉緊,這在小空間裡真的很痛苦。

怎麼做?跟著我的思路走一遍

好,我們開始。腦中先跑一次流程,這比直接動手重要。

第一步:準備與拆除

這一步不是直接拆,是「準備」。先把水槽底下的櫃子清空,所有鍋子、清潔劑都拿出來。相信我,你會需要那些空間。然後,拿個手電筒或頭燈,把底下照亮。關掉冷熱水的角閥 [總開關],然後把舊龍頭的水放光。

拆舊的龍頭,通常是最費力的。特別是如果舊的已經生鏽卡死。這邊有個重點工具:盆地扳手 [basin wrench]。如果你的手路空間很窄,這個工具是救星。沒有的話,用一般的活動扳手可能會讓你做到想放棄。

第二步:安裝新龍頭主體

舊的拆下來後,先別急著裝新的。用抹布把水槽檯面的安裝孔周圍擦乾淨,特別是邊緣的陳年水垢或矽利康殘膠。這會影響新的密封墊片效果。

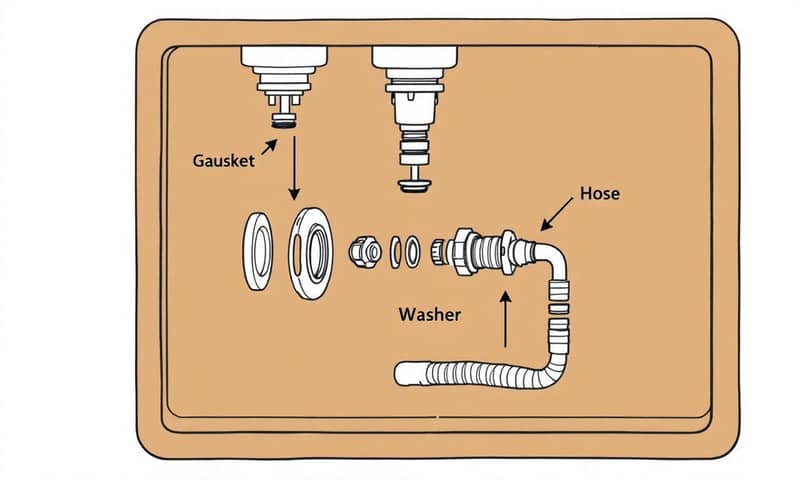

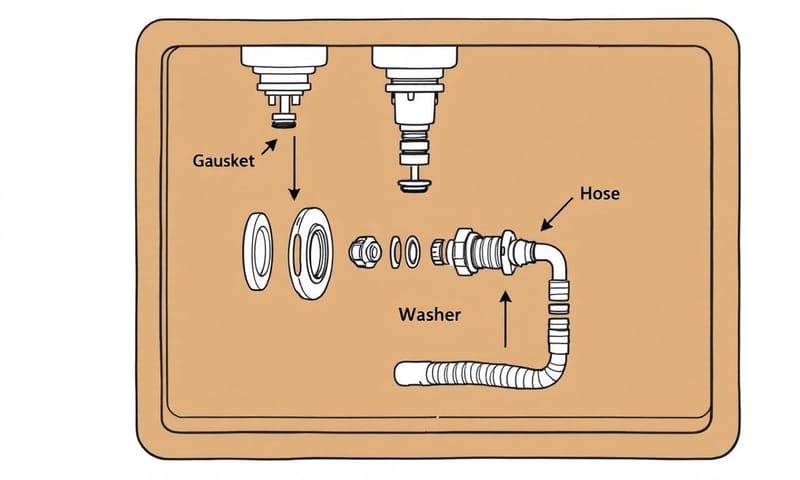

接著,把新龍頭的所有管線穿過檯面孔洞。由下往上,依序套上橡膠墊片、金屬墊片,最後是固定用的大螺母。 這邊用手先轉緊,轉到感覺有點阻力就好。然後再用工具 [通常是龍頭附的套筒工具] 轉個大概半圈到一圈,讓它「緊實」,但不是「鎖死」。鎖太緊真的會壓壞墊片,我得再強調一次。

第三步:連接管線 [最容易漏水的地方]

現在要接冷熱水管了。通常龍頭會附兩條編織軟管。在接到牆壁的角閥之前,先檢查一下角閥的牙口有沒有髒東西。可以用舊牙刷清一下。

有個小技巧,很多人會忽略。在鎖上軟管前,先用手指感覺一下,確保螺紋是對齊的,不要歪斜著硬鎖。一樣,先用手轉到底,再用扳手稍微加固四分之一圈就好。這邊過度用力是漏水的頭號戰犯。 完成後,可以用一張乾的衛生紙擦拭接頭處,等全部裝完開水後,再來檢查這張衛生紙有沒有濕掉。

第四步:關鍵的重力球

這是抽拉式龍頭的靈魂。重力球的目的,是靠它的重量把抽拉軟管順順地帶回原位。 所以它的位置非常重要。

把抽拉軟管跟龍頭的出水管接上 [通常是個快接頭,會有 "喀" 一聲]。然後,把重力球裝在抽拉軟管垂下來的那個U型迴路的最低點,「再上來一點點」的地方。 怎麼判斷?你把龍頭抽到你想要的最長距離,然後看一下軟管在水槽下的情況,重力球不能卡到任何東西,也不能撞到櫃底。然後你放手,它應該要能順暢地把龍頭帶回去,而且龍頭要能穩穩地吸附或卡住。 你得多試幾次,上下調整一下重力球的位置,找到那個最順暢的點。

第五步:最終檢查

全部都裝好了。現在慢慢地、一點點地打開角閥,先開四分之一圈就好。仔細聽有沒有漏水聲,眼睛盯著所有接頭。 特別是你剛剛用衛生紙包的地方。等個五分鐘,如果都沒問題,再把角閥全開。然後測試龍頭的冷熱水、抽拉功能。完美。

自己裝還是找師傅?

老實說,這不是一個絕對的答案。我做個簡單的比較表,你自己評估看看。

| 考量點 | 自己 DIY | 請專業師傅 |

|---|---|---|

| 費用 | 省下安裝費 [大概一千到兩千塊吧]。但你可能需要買特殊工具,像盆地扳手。 | 要多一筆工錢。不過,人家工具齊全,一次搞定。 |

| 時間 | 如果你是第一次,算上研究、買工具、碰到問題卡關,可能要花掉一個下午。 | 熟練的師傅大概 30 分鐘到 1 小時內就能搞定。 |

| 風險 | 鎖錯、漏水、損壞新龍頭 [鎖太緊之類的]。最糟的是搞到淹水,那就虧大了。 | 有經驗,知道眉角。通常裝完會保固一陣子,有問題可以找他。 |

| 成就感 | 超高!每次用自己裝的龍頭,都覺得自己很厲害。 | 零。就是付錢解決問題。 |

常見錯誤與修正

總結一下,如果你裝完發現問題,大概是這幾種:

- 龍頭收不回去或卡卡的:90% 是重力球位置不對,或是下面的雜物擋到軟管了。重新調整重力球的位置,清空櫥櫃底部。

- 接頭處滴水:鎖太鬆或鎖太緊都有可能。 先關水,拆開來看看墊片有沒有變形。如果沒有,重新用手鎖緊再用工具稍微加固。如果墊片壞了,就要去五金行找個新的。

- 底座滲水:安裝時沒鎖緊,或是檯面不平整、有髒污。這個比較麻煩,可能要整個拆掉重裝。

- 出水量變小:可能是安裝前沒把水管裡的砂石沖乾淨,堵住閥芯或起泡器了。 試著把龍頭最前端的起泡器轉下來清潔看看。

說真的,裝抽拉龍頭不難,就是要有耐心。特別是在那個黑暗的小空間裡,不要急躁。每個步驟確認好,基本上就不會出錯了。希望這篇筆記對你有幫助。

對了,你覺得安裝過程中,最讓你頭痛的是「狹窄的空間」還是「怕鎖不緊漏水」?在下面留言分享一下吧!