那個…身高不到150,洗碗手真的會比較痠嗎?

嗯…今天想來聊一個…可能很多人沒想過的問題。就是身高跟洗碗的關係。我自己…差不多155公分,老實說,每次站在廚房水槽前面,都覺得有點…不對勁。那個手臂,就是要伸得特別前面,去夠那個水龍頭出來的水。久了,真的會痠。

尤其洗那種大一點的鍋子,或是炒菜鍋,要把它整個塞進水槽裡沖,那個姿勢…真的很彆扭。手臂要一直用力撐著,手腕也要跟著彎一個角度。我上網查了一下,其實很多人都有類似的困擾,長時間這樣下來,可能會造成手部勞損,甚至腕管綜合症。 這不是開玩笑的。

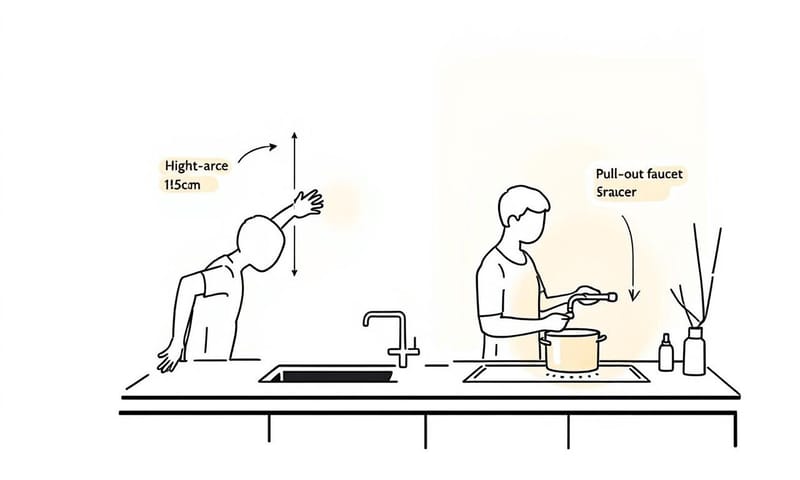

很多人可能會覺得,啊不就洗個碗。但…每天都要做的事,一點點不舒服,累積起來就很可觀。所以我就在想,有沒有什麼方法可以…嗯,改善一下。然後我就看到了「抽拉式水龍頭」。

先說結論:換了抽拉式水龍頭,有用,但…跟我想的不太一樣

直接講重點好了。換了之後,手臂的痠痛感,確實有減輕。但它的幫助,跟我一開始想像的「啊,可以把水龍頭拉出來,好方便」,有點不太一樣。真正的關鍵,其實是「角度」的改變,而不是「遠近」。

我的實測方式…很簡單,就是洗碗

我沒有用什麼很科學的儀器啦,就是很直覺地去感受。我家原本是那種很常見的,脖子彎很高的鵝頸龍頭。後來我換了一組有抽拉功能的。然後我就比較了一下,洗幾種不同的東西,身體的感覺有什麼差。

- 洗盤子:說真的,差別不大。因為盤子小,隨便沖一下就好。

- 洗蔬果:這個就有點感覺了。以前要把菜拿到水柱正下方,現在可以把水龍頭拉出來,對著水槽裡的菜籃沖。身體不用那麼往前傾。

- 洗大湯鍋:這個差別最明顯。以前要半扛著鍋子,去對那個固定的水流。現在是把鍋子好好地放在水槽裡,然後把抽拉頭拉出來,伸到鍋子裡面去沖。手臂完全不用抬著,就是很自然地垂放,只用手腕控制方向。

所以,我才說關鍵是「角度」。抽拉功能讓我們可以把出水的源頭,從「高處」,改到「靠近餐具」的任何地方。這就意味著,我的手臂不用再為了遷就那個固定的水流,而一直懸在半空中用力了。

所以,你該換嗎?一個小比較

老實說,這東西不是非換不可。但如果你跟我一樣,有身高上的困擾,或是常常覺得洗碗洗到…心很累,那我覺得可以考慮。我整理了一個很主觀的比較表,給你參考看看。

| 項目 | 傳統固定式水龍頭 | 抽拉式水龍頭 |

|---|---|---|

| 手臂伸展幅度 | 要一直往前伸,肩膀會有點緊繃。 | 身體可以站直,把管子拉出來就好,手臂很放鬆。 |

| 手腕角度 | 常常要為了對準水流,手腕彎一個很怪的角度。 | 手腕很自然,就像拿著蓮蓬頭一樣,指哪就沖哪。 |

| 沖洗大型鍋具 | 很痛苦…要扛著鍋子找角度,水還會亂噴。 | 輕鬆很多。鍋子放著,龍頭拉進去沖,完美。 |

| 清潔水槽角落 | 幾乎不可能…水永遠沖不到最邊邊的角落。 | 這大概是它最棒的優點之一,拉出來掃一圈,乾乾淨淨。 |

不過,這東西也是有缺點的

嗯…任何東西都有好有壞啦。抽拉式水龍頭也不是完美的。在我決定要買之前,也上網看了很多人的抱怨,像是 PTT 上就有些討論。 整理一下,大概有幾個點要注意。

- 軟管和重力球:這是它能伸縮的關鍵。但水槽下面如果東西太多,那個用來把管子拉回去的重力球就可能會卡到。 而且軟管本身也是個消耗品,用久了可能會磨損漏水。

- 安裝複雜度:跟傳統龍頭比,它的結構確實複雜一點,安裝要多花點心思。

- 品質很重要:這個真的…一分錢一分貨。我看過一些討論,提到不同品牌的差異。比如德國的 Grohe 或 Hansgrohe,大家普遍覺得它們的工藝和耐用度比較好,當然也比較貴。 台灣本地也有像 BOSS、HCG、羅力這些很不錯的品牌,而且有經過無鉛認證,用起來比較安心。 最怕買到一些沒有牌子的,可能用沒多久軟管就收不回去,或是接頭漏水,那真的會很麻煩。

我自己是覺得,如果決定要換,閥芯和軟管的品質一定要優先考慮。一個好的陶瓷閥芯可以確保龍頭不容易漏水,而出水模式多一點(像花灑模式)洗菜也真的比較方便。

一些常見的誤解

最後想釐清幾個迷思。這也算是我自己做完功課後的一點心得吧。

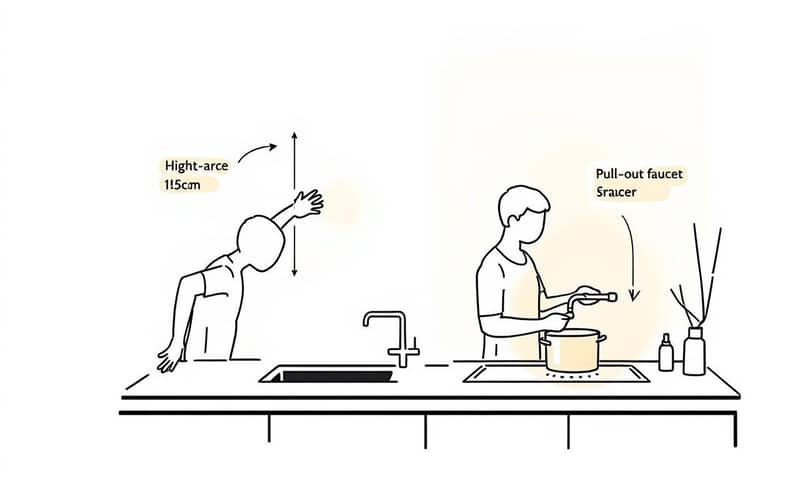

第一個,換了這個,並不是說你家的廚房就會變成人體工學一百分。老實說,廚房檯面的高度影響更大。有公式說,最適合的洗滌檯面高度,大概是「身高除以2,再加上10公分」。 如果以155公分來算,理想高度應該在87.5公分左右。但大部分建商的廚櫃高度都差不多是80到90公分,很難完全客製化。 所以,抽拉式水龍頭算是一個…在既有條件下,補救姿勢的方便工具。

第二個,不要以為它只是個「可以拉長」的水龍頭。它真正的好處,是讓你「把水源帶到你需要的地方」,減少身體不必要的遷就。這對我們這種身高不夠,需要往前傾的人來說,感受特別明顯。就像前面說的,手臂痠痛的原因很多,可能是肌肉勞損或神經壓迫,而不良姿勢絕對是元兇之一。能改善姿勢,就是好事。

總之…就是這樣。一個小小的改變,確實讓每天的家事變得稍微輕鬆一點。如果你也有同樣的困擾,或許可以…嗯,參考看看。

那你呢?你在廚房遇過最讓你腰痠背痛的事情是什麼?是檯面太低,還是有其他更困擾你的設計?在下面留言分享一下吧!