中藥的科學根據?嗯…我們聊聊這個

最近好像蠻多人好奇,中藥到底是不是…呃,算「科學」?🤔 說真的,這問題有點大。我自己是覺得,它比較像…從幾千年的經驗裡,歸納出來的一套系統。但現在的科學家,確實很努力在用各種方法去「拆解」它,看看裡面到底是什麼東西在起作用。

簡單講,現在的主流方向,就是不再把中藥當成一鍋黑黑的神祕藥水,而是去分析裡面有哪些具體的化學成分,然後用跟研究西藥一樣的方法,去驗證這些成分是怎麼影響我們身體的。所以,它正在從「經驗醫學」慢慢走向「科學醫學」。

先說結論:有效成分和多靶點作用

如果用一句話說,就是:現代研究發現很多中藥裡的特定化學成分(像是生物鹼、黃酮類),真的可以針對身體裡的某些目標(比如特定的蛋白質或細胞路徑)產生作用,來達到療效。 有趣的是,中藥通常不是只有一種成分在做事,而是好幾種成分一起,從不同角度去調節身體狀態,這就是所謂的「多成分、多靶點」特性。 這跟西藥通常追求「一個成分、一個精準目標」的邏輯,真的很不一樣。

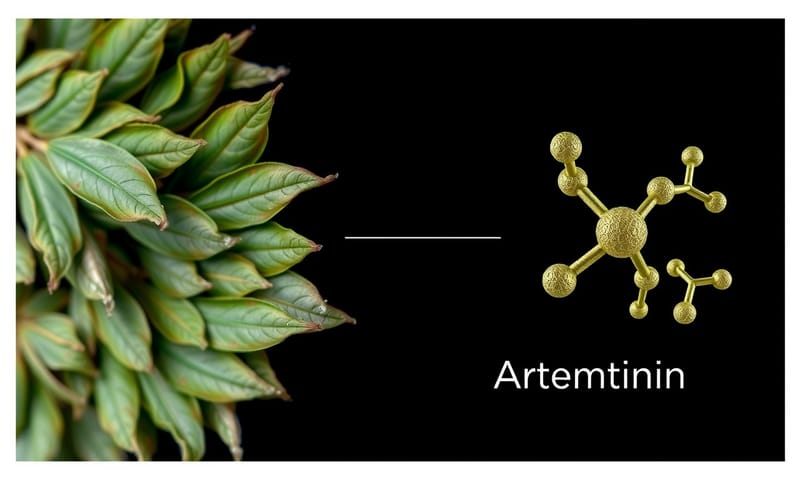

案例一:從古籍裡找到的諾貝爾獎—青蒿素

講到中藥科學根據,最有名的例子應該就是屠呦呦和她發現的「青蒿素」了。這故事蠻酷的,她當初就是去翻古書,在一本叫《肘後備急方》的古籍裡看到一句話,才得到靈感,改變了提取青蒿裡有效成分的方法。 這個發現,後來讓她拿到諾貝爾獎,因為青蒿素對治療瘧疾的效果實在太好了。

青蒿素的作用方式,簡單說,就是干擾瘧原蟲的細胞膜和粒線體功能,讓它們沒辦法正常吸收養分,最後自己死掉。 這就是一個非常典型的,從傳統經驗出發,用現代科學方法驗證,並搞清楚作用原理的成功案例。

案例二:最近很紅的「臺灣清冠一號」

另一個大家可能比較熟的例子,是疫情期間的「臺灣清冠一號」。它其實是個複方,由好幾種中藥組成。 當時國家中醫藥研究所做了很多研究,發現這個複方不只可以抑制病毒,還能調節免疫系統,避免身體產生過度的發炎反應(也就是細胞激素風暴)。 像這種複方研究,就比單一成分的青蒿素更複雜。科學家們會用「網路藥理學」這種新技術,去分析這麼多種成分,可能是透過哪些複雜的路徑網絡,一起產生效果的。

而且,後來還有臨床的真實世界研究數據,顯示用了清冠一號的輕中症患者,轉成重症的比例顯著降低。 這也算是中藥複方療效的一個…嗯,很重要的科學證據吧。

所以,科學家是「怎麼做」研究的?

好,那說到研究,他們具體是怎麼把一株草藥,變成科學數據的?過程大概是這樣,說得淺一點好了…

- 成分分離與鑑定:首先,他們會用一些化學技術,像是「高效液相層析 (HPLC)」,把藥材裡混在一起的上百種成分分開,然後一個個抓出來看是什麼。 就像把一鍋五穀雜糧飯裡的米、紅豆、綠豆都分開一樣。

- 體外細胞實驗 (In vitro):接著,把分離出來的單一成分,加到培養皿裡養的細胞上去測試。例如,想知道某個成分能不能抗癌,就把它加到癌細胞上,看癌細胞會不會死掉。 很多研究發現,黃芩裡面的黃芩素 (Baicalein) 對於抑制胰臟癌細胞的增生就蠻有效的。

- 動物實驗 (In vivo):細胞實驗有效後,下一步就是用在動物身上,像是老鼠。這能幫助了解這個成分在一個完整的生物體內,是怎麼被吸收、代謝,以及會不會有什麼毒性。

- 人體臨床試驗:如果動物實驗也安全有效,最終才會進入到人體臨床試驗,這跟西藥的研發流程就非常像了。

傳統理論 vs. 現代分析:黃芩的例子

我覺得用一個實際的藥材來比較,會更有感覺。就拿中醫很常用的「黃芩」來說好了。下面這個表,是我自己試著整理的,可能不完全精確,但大概是那個意思:

| 比較項目 | 傳統中醫怎麼看 🤔 | 現代科學怎麼分析 🔬 |

|---|---|---|

| 主要功能 | 就…清熱燥濕、瀉火解毒。很玄吧?反正就是覺得你身體裡有「火」,用它來降火。 | 欸,主要是裡面的黃芩素 (Baicalein) 和黃芩苷 (Baicalin) 在作用。它們有抗發炎、抗氧化、甚至抑制腫瘤細胞活性的效果。 |

| 作用方式 | 嗯…就是讓你的「氣」順一點,把「邪氣」排出去。講究的是一個整體的平衡。 | 研究發現它可以調控一些發炎相關的訊號通路,像是抑制 NF-κB 或 PI3K/Akt 這些路徑的活性,從源頭減少發炎反應。 |

| 應用範圍 | 感冒發燒、肺熱咳嗽、或是皮膚長一些有的沒的…反正跟「熱」有關的,都可能用到。 | 現在很多研究都集中在它的抗癌潛力上,特別是針對肝癌、胰臟癌等。 另外還有神經保護、改善呼吸道疾病等方向。 |

東西方觀點的差異:美國 FDA 怎麼看?

說到這個,就得提一下東西方觀點的差異了。在台灣,我們有「科學中藥」,通常是把傳統方劑做成藥粉或藥丸,比較像是把傳統用法標準化。 但在美國,他們有個不一樣的概念,叫做「植物藥 (Botanical Drug)」。

美國食品藥物管理局 (FDA) 對植物藥的指引很有意思。他們承認植物藥的成分很複雜,可能沒辦法像化學藥那樣,完全搞懂每一樣成分的作用。 所以,他們在法規上稍微放鬆了一點,例如在早期臨床試驗時,對於藥物製造和管制的資料要求,沒有像化學藥那麼嚴格。 但他們非常、非常重視整批藥材的「一致性」和「穩定性」,會要求用「化學指紋圖譜」之類的方法,確保你每一批做出來的藥,成分組成都很像。 這點跟台灣的 GMP 精神有點像,但又更強調從源頭的植物種植(他們叫 GACP)就要開始管。 所以,一個是在既有方劑的基礎上做科學化,一個是把植物當成一個「複雜的混合物新藥」來審查,思路真的不太一樣。

挑戰與限制:中藥研究的「坎」在哪?

當然,中藥的科學化研究也不是一路順遂啦,還是有很多困難要克服。

- 成分太複雜:一味藥材就幾百種成分,一個複方更是天文數字。要搞清楚誰是主角、誰是配角,誰跟誰會互相影響,真的非常難。

- 標準化不易:同一種藥材,不同產地、不同採收季節,成分含量可能差很多。這讓研究和品質控制變得很頭痛。

- 作用機制是「網狀」的:就像前面說的,中藥常常是多個成分作用在多個目標上,像一張網。這跟西藥追求的單一靶點,研究起來的思路完全不同,也很難用單一指標去評斷藥效。

- 生物利用度問題:很多研究在細胞上做得很好,但吃下去後,有效成分可能根本沒被腸胃吸收,或是很快就被肝臟代謝掉了,到不了該去的地方。

總之,要把一個傳承幾千年的複雜系統,完全用現代科學的語言翻譯過來,嗯…路還很長。不過,看到這麼多科學家在努力,還是覺得蠻有希望的。🙏

聊了這麼多,不知道大家怎麼想?你們在吃中藥的時候,會比較相信老師傅的經驗傳承,還是會希望看到像這樣的科學數據?在下面留言分享一下你的看法吧!