先說結論,2025年補助申請有什麼不一樣?

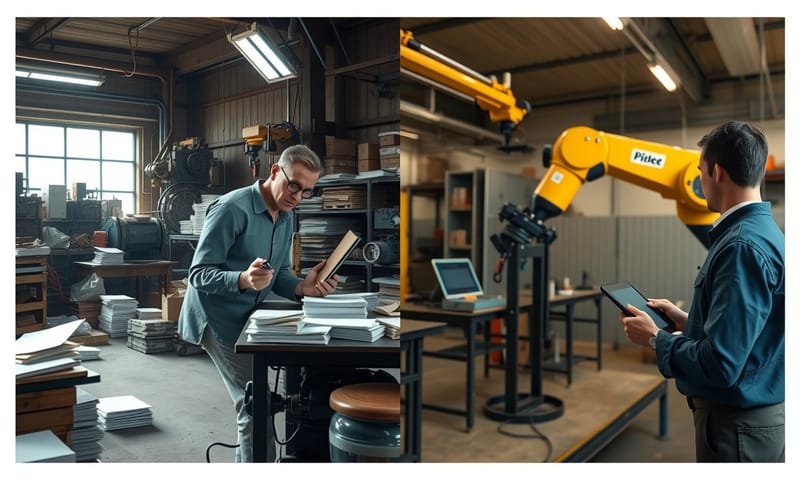

好,今天來聊聊製造業的數位轉型補助。我先講重點,2025年的補助跟以前有點不一樣,不是你隨便買個軟體、上個課就能輕鬆拿到錢了。政府現在看得更細,特別是針對那些員工人數不多的小工廠。簡單講,錢變少了,但門檻也變低了,主要集中在「幫員工上課」這件事上。 特別是經濟部中小及新創企業署那個「30人以下中小型製造業數位轉型協助方案」,單一企業最高補助10萬元,就是鎖定微型企業。

我自己是覺得,這算是一個訊號。大錢、大案子,像是那種幾百萬、幾千萬的智慧製造或低碳轉型補助,還是有,但那些是給比較有規模、有能力寫出漂亮計畫書的大廠玩的。 對於我們這種傳產小老闆來說,政府更希望你先把基礎打好,也就是先把人的腦袋升級,而不是先砸錢買一堆可能用不上的昂貴設備。

為什麼很多老闆會搞混?從老王的煩惱說起

最近我一個開模具廠的朋友,我們叫他老王好了,他就很頭大。他跑來問我:「欸,一下經濟部,一下又是什麼數位發展部,還有地方政府的,我到底該申請哪個?」這真的是很多人的心聲。 說真的,政府的計畫名稱都又長又像,什麼「產業升級創新平台輔導計畫」、「數位服務創新補助計畫」,看了就頭暈。

老王的工廠大概二十幾個人,想導入一些基本的生產管理系統,又聽說AI很紅,想讓設計部門的年輕人去學學怎麼用AI輔助設計。他一看到補助就想申請,結果發現有些計畫要求工廠登記證、有些要求員工人數要10個以上、有些又限定服務業才能申請,搞得他一頭霧水。 這就是典型的資訊落差,也是我想寫這篇的原因——把這些看起來很像的計畫,用白話講清楚。

兩大主流補助,你適合哪個?

我們把複雜的簡化,目前檯面上最適合中小製造業的,主要可以分成兩大類:一種是經濟部主導的,比較偏「硬體」和「工廠體質改善」;另一種是給更小型企業的,偏向「人才培訓」和「基礎數位化」。我整理了一個表,讓大家一目了然。

| 補助類型 | 適合對象 | 補助重點 | 我自己覺得的優缺點 |

|---|---|---|---|

| 大型個案補助 (如:低碳及智慧化升級) | 員工人數10人以上,有工廠登記,想做比較大的投資,例如換設備、蓋智慧產線。 | 補助金額高,最高可以到500萬。 重點在於你要能證明投資能帶來「低碳化」或「智慧化」的效益。 | 優點:錢多,可以做大事。 缺點:計畫書超難寫,要數據、要佐證,審查也嚴格,過案率大概五到七成,不是申請就有。 |

| 小型培力補助 (如:30人以下轉型方案) | 員工人數30人以下的小微型製造業,甚至是只有稅籍登記的小工坊。 | 補助員工去上數位技能課程(例如學AI、學數據分析),時數要滿12小時。也可以課程搭配軟體一起申請。 金額不高,每人上限1萬,每家公司最多10萬。 | 優點:申請相對簡單,不用寫複雜的計畫書,只要上完課報核銷就好。 適合想先從人才投資開始的老闆。 缺點:錢少,沒辦法用來買昂貴的硬體。而且要注意,補助款是事後核銷,要先自己墊錢。 |

實作指引:申請流程一步步來

好,不管你想申請哪一種,流程基本上都差不多。我把它拆成四個步驟,照著做比較不會亂。

第一步:誠實地自我評估

這步最重要。你得先搞清楚自己是誰、有什麼、缺什麼。不要為了補助而補助。問自己幾個問題:我的工廠現在最大的痛點是什麼?是訂單不穩、效率太差,還是不良率太高? 是缺設備,還是缺會用設備的人?你的員工人數、公司登記類型、有沒有工廠登記證,這些都會決定你能申請哪個方案。 先在紙上寫下來,這會是你後面所有決策的基礎。

第二步:準備那些無聊但必要的文件

這部分最煩,但沒辦法。基本上就是公司登記、商業登記或工廠登記證明、最近一期的勞保繳費清單(用來證明員工人數)、公司存摺封面影本等等。 申請大型補助案的話,還需要近幾年的財務報表,證明你公司不是快倒了。 建議你弄個專門的資料夾,把這些東西的電子檔都掃描好放著,每年都用得到。

第三步:計畫書不是寫作文,是寫「解決問題的說明書」

如果是申請小型培力補助,這步可以跳過。但如果你要申請的是幾百萬的大案子,計畫書就是成敗關鍵。拜託,不要寫成「我有一個夢想」。審查委員想看的不是你的夢,是你的執行力。你的計畫書要能清楚回答:

- 你要解決什麼問題?(例如:目前產線不良率高達10%,因為都是人工檢測)

- 你打算怎麼解決?(例如:導入AOI光學檢測設備,搭配數據分析軟體)

- 解決之後會有什麼具體效益?(例如:預計不良率降到3%以下,每年節省50萬材料成本)

- 要花多少錢?錢怎麼用?(預算要合理,不能亂編)

寫得越具體、越多數據支撐,過關的機率就越高。還有,千萬不要找代辦公司,政府網站都特別提醒了,很多都是騙人的。

第四步:線上申請與耐心等待

現在大部分補助都採線上申請了,在截止日期前把所有資料上傳到指定系統就好。 送出後就是等待,審查、核定都需要時間。小型補助比較快,大型的個案補助,從申請到知道結果,幾個月跑不掉。這期間,承辦單位可能會打電話來問問題或要求補件,一定要積極配合。

美國跟台灣的補助有什麼不一樣?

對了,我順便查了一下國外的狀況,看看人家是怎麼做的。就拿美國來說好了,他們的補助主要是由美國小型企業署(SBA)在推動。 但我發現一個很有趣的差異:台灣政府比較像「保母」,會幫你規劃好配套,例如「課程+軟體」的組合,甚至還有輔導團可以問。 而美國的補助,特別是像SBIR/STTR這種研發補助,更像是「天使投資人」。 他們給你一筆錢,讓你去市場上自由發揮,去探索那些有潛力、高風險的技術。 他們不太管你怎麼執行,更看重你的技術有沒有商業化的潛力。

這沒有絕對的好壞。台灣的保母式作法,對我們這種不太懂數位工具、不知從何下手的中小企業來說,比較容易起步。 但缺點就是彈性比較小,好像只能在政府開好的菜單裡點菜。美國那種方式自由度高,可能催生出很厲害的創新,但也可能讓很多小企業拿了錢卻不知所措,失敗率可能更高。

最常見的失敗原因,千萬別踩雷

講了這麼多,最後來談談最多人陣亡的地方。根據我看過的案例跟一些研究,申請補助失敗,原因不外乎這幾個:

- 資格不符還硬要送:這是最冤枉的。員工人數、產業類別、公司淨值這些硬性規定,不符合就是不符合,送了也是白送。

- 計畫書太空泛:只會寫「提升競爭力」、「邁向工業4.0」,但沒有具體作法跟量化指標,審查委員一看就知道你沒做功課。

- 目標與手段兜不攏:說要提升效率,結果計畫內容是買一台跟效率無關的設備。或是說要減碳,結果提不出減碳的計算根據。

- 經營者自己不用心:有些老闆把申請補助當成是下面員工或財會的事情,自己不聞不問,導致計畫內容跟公司實際方向脫節。這種不用心的態度,審查時很容易被看穿。

說真的,申請補助不是填表格而已,它是一個強迫你重新檢視自己公司體質的好機會。就算最後沒申請到,光是準備過程中的思考,就已經很有價值了。

常見錯誤與修正

我再補充幾個實務上常看到的錯誤,以及該怎麼修正。

錯誤一:以為買了軟體、上了課,就叫「數位轉型」。

很多老闆以為補助就是幫忙出錢買東西。但政府想看到的,是這些工具如何「改變」你的工作流程、你的決策模式。 修正方法是,在計畫或成果報告中,要能說明「導入前」跟「導入後」的差異。例如,「以前靠老師傅經驗判斷,現在我們看數據說話」。

錯誤二:預算亂編,以為可以趁機多報一點。

審查委員都是專家,市場行情很清楚。你報價太離譜,只會讓人覺得你不誠實。修正方法是,所有預算項目都要有憑有據,最好能附上兩三家廠商的報價單,證明你的預算是合理的。

錯誤三:拿到補助後就鬆懈了,忘了還有結案報告。

政府的錢不是拿了就沒事,後續的執行、查核、結案報告才是重頭戲。 如果執行成效跟當初計畫書寫的差太多,補助款是可能被追回的。修正方法是,從一開始就要指定專人負責管控計畫進度跟成果,定期記錄,這樣結案時才不會手忙腳亂。

總之,2025年的製造業補助,我覺得對小廠來說是個「練兵」的好機會。先利用小額的培力補助,把團隊的數位能力拉上來,等準備好了,再去挑戰那些更大、更複雜的智慧製造專案,這樣一步一步走,會比較穩健。

聊了這麼多,也想問問大家,你在數位轉型的路上,覺得最卡關的是「錢」?還是「人才」?或者根本是「不知道從何開始」?在下面留言分享一下你的看法吧!