先說結論

聊到孕婦腰痛,嗯…這件事大概是很多媽媽的共同回憶。簡單講,懷孕時腰痛幾乎是「標配」,但不是要妳硬撐。原因很多,從荷爾蒙改變、體重增加到重心轉移都有關係。 中西醫看法不太一樣,但目標都是讓妳舒服點。西醫比較像結構工程師,看骨骼肌肉,用物理治療、運動來調整。 中醫則偏向身體內部的平衡,認為是氣血或腎氣的問題,會用針灸、藥材來調理。 沒有哪個是絕對的好或壞,重點是了解自己的狀況,知道何時該求助。

為什麼懷孕了,腰就特別容易痛?

這問題嘛,真的不是因為寶寶太重這麼簡單。背後有好幾個因素在互相影響。

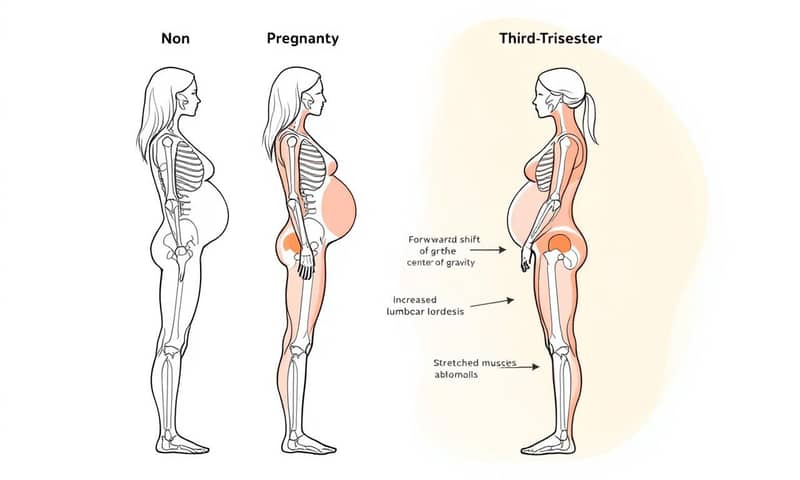

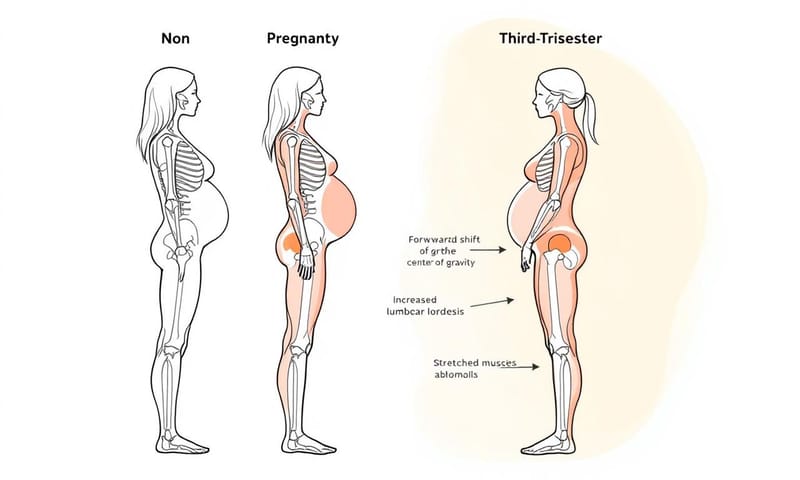

首先,最有感的應該是身體的變化。肚子一天天變大,身體的重心會不自覺往前移。 為了平衡,妳可能會開始有點像「挺著肚子」走路,這個姿勢會讓腰椎的弧度變大,給下背的肌肉帶來不少額外負擔。 久了自然會痠痛。

再來,有個隱形的推手,叫做「鬆弛素」(Relaxin)。 這是懷孕期間身體會分泌的一種荷爾蒙,它很神奇,主要作用是讓骨盆的韌帶和關節變得更鬆、更有彈性,這樣才能為寶寶的出生做準備。 但問題是,它不只作用在骨盆,全身的韌帶,包括支撐脊椎的,都會跟著變鬆。 韌帶一鬆,關節的穩定性就下降了,腰部需要花更多力氣來維持穩定,所以更容易感到疲勞和疼痛。 這個過程其實很早就開始了,大概懷孕初期,鬆弛素就開始分泌了。

還有一個常被忽略的是腹部肌肉的變化。隨著子宮擴張,腹直肌(就是我們說的腹肌)會被拉長,甚至可能出現分離的狀況。 腹肌是穩定核心的重要功臣,當它變弱了,支撐身體的責任就更多地落到背後的肌肉上,這無疑是雪上加霜。

西醫和中醫,思考的路徑哪裡不一樣?

當妳腰痛去看醫生,西醫和中醫給的建議可能會很不一樣。這不是誰對誰錯,而是他們看待問題的角度不同。

西醫的思路比較直觀,從「生物力學」出發。 他們會認為,腰痛就是因為妳的身體結構因為懷孕而失衡了。 治療重點會放在如何「校正」這個失衡。例如,物理治療師會教妳一些特定的伸展或強化運動,來鍛鍊無力的核心肌群、放鬆緊繃的背肌。 他們也可能建議使用托腹帶,從外部給予支撐,分擔一些腹部的重量。 熱敷或冷敷也是常見的物理性舒緩方式。 至於藥物,因為考量到寶寶,醫生通常會非常謹慎,一般會建議普拿疼(Paracetamol)這類相對安全的止痛藥,但還是要在醫生指導下使用。

而中醫呢,看的就不是單純的肌肉骨骼了。中醫認為「腰為腎之府」,腰的好壞跟「腎氣」的充足與否有很大關係。 懷孕本身就是一個消耗氣血和腎精的過程,如果孕婦本身體質就比較虛,或是氣血運行不順暢,就容易在腰部反映出來。 所以中醫的治療,重點在「調理」。可能會用針灸來疏通經絡、調和氣血,或是開一些溫和的補腎安胎中藥,像是杜仲、桑寄生等等,從根本去強化妳的體質。 推拿按摩也是選項之一,但一定要找熟悉孕婦身體的合格中醫師操作,避開特定穴位。

有趣的是,現在也越來越多觀點認為兩者可以並行。 例如,你可以看物理治療師做結構上的調整,同時也找中醫師調理內在的氣血。

中西醫常見作法比較

把它們放在一起看,可能會更清楚一點。

| 項目 | 西醫觀點 | 中醫觀點 |

|---|---|---|

| 病因看法 | 嗯…比較像機械問題。重心跑掉、韌帶鬆了、肌肉沒力。 就是結構上的失衡。 | 想得比較深層。覺得是身體內部的「能量」不夠或卡住了,像是腎氣不足、氣血不順。 |

| 主要作法 | 物理治療、教妳做運動、用托腹帶。 真的痛到不行,可能會給安全的止痛藥。 | 針灸、溫和的中藥調理、孕婦推拿。 著重在把身體的內在環境調好。 |

| 優點 | 針對性強,對於肌肉緊繃、姿勢不良造成的痛,效果通常蠻直接的。科學根據也比較明確。 | 全身性的調理,不只看腰。有些人覺得比較溫和,副作用少。而且是個人化的,會看妳的體質。 |

| 注意事項 | 運動要量力而為,別亂做。止痛藥一定要問過醫生。 物理治療也要找有經驗的治療師。 | 中藥不能亂吃,一定要給合格中醫師開。 針灸跟推拿也要找專門處理孕婦的醫師,有些穴位要避開。 |

什麼時候該認真看待,馬上去看醫生?

雖然孕期腰痛很常見,但有些狀況是警訊,不能當成普通的痠痛來處理。

如果你感覺疼痛不只在腰部,還會延伸到腿部,甚至出現麻、刺痛感,像是「坐骨神經痛」那樣,最好去檢查一下。 另外,如果腰痛伴隨著腿部無力,或者對大小便的感覺有改變,這就更需要立刻就醫。

還有,如果腰痛是突然發生的劇痛,或者是一陣一陣、有規律性的疼痛,要小心是不是早產的宮縮,這點尤其重要。 有時候,腰痛也可能是泌尿道感染(UTI)的症狀之一,特別是如果還合併有發燒、小便疼痛等狀況,千萬不能拖。

總之,一個簡單的判斷原則是:如果休息或改變姿勢後,疼痛完全沒有緩解,甚至越來越嚴重,或者出現了上述這些不尋常的症狀,就不要再自己猜了,直接找你的婦產科醫生或專業醫療人員評估最保險。

你可以自己先做的一些小嘗試

在去看醫生之前,或是在接受治療的同時,日常生活裡有些小改變,也許就能帶來很大的不同。

首先是「姿勢」。盡量提醒自己站直、坐直,不要駝背。 坐著的時候,可以在腰後放個小靠墊,提供支撐。 避免長時間維持同一個姿勢,不管是久站或久坐,都要記得定時起來活動一下。 穿一雙舒服、有支撐性的平底鞋也很重要,高跟鞋就先暫時收起來吧。

「睡眠」也是個大學問。很多人說側睡比較好,特別是左側臥,可以在兩腿之間夾一個枕頭,這個姿勢可以幫助減輕背部的壓力。 買個孕婦枕或許是個不錯的投資。

「運動」方面,散步、游泳都是很適合孕婦的溫和運動。 它可以幫助強化妳的肌肉,增加身體的支撐力。做家事或搬東西時,記得用「屈膝代替彎腰」的原則,從腿部發力,而不是直接用腰去扛。

最後,可以試試「熱敷」。用溫熱的毛巾或熱水袋敷在痠痛的下背部,有助於放鬆緊繃的肌肉。 但切記,溫度不要太高,而且千萬不要敷在肚子上。

這些都是一些簡單、安全,可以在家裡嘗試的方法。但還是老話一句,如果疼痛持續或加劇,專業的意見還是最重要的。

對了,這讓我想到,不同地方的官方建議其實大同小異。像是美國婦產科醫師學會(ACOG)的指引,就特別強調運動和姿勢的重要性。 而台灣的衛福部或醫院衛教資料,也會提醒托腹帶和輔助工具的使用。 這表示這些日常保養是真的有共識的基礎,值得試試看。