嗯...今天要來聊聊 PLM。很多人聽到 PLM,也就是產品生命週期管理系統,就覺得那是什麼很複雜、很大公司才用的東西。說真的,以前可能是這樣,但現在...嗯...不太一樣了。

我自己是覺得,如果你把它想得太複雜,就永遠搞不懂。所以,我們今天試著用比較...白話的方式來聊這個題目。

先說結論

這個嘛...如果只能用一句話講完,PLM(Product Lifecycle Management)系統,就是...一套軟體,或者說,一種管理方法,用來管一個產品從「喔!有個好點子!」到「這個產品要停產囉,掰掰」...這整個過程中的所有資料。 真的,就這麼單純。

它就像是...嗯...產品的數位身分證,記錄了它從出生、成長、到最後的所有事情,而且所有相關的人...像是設計師、工程師、工廠、採購...大家看的都是同一份資料,不會再拿錯版本了。

一個沒用 PLM 會怎樣的故事

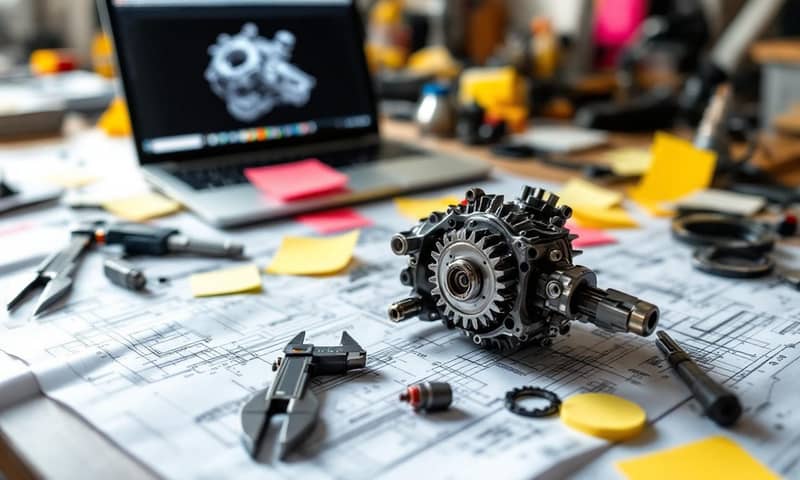

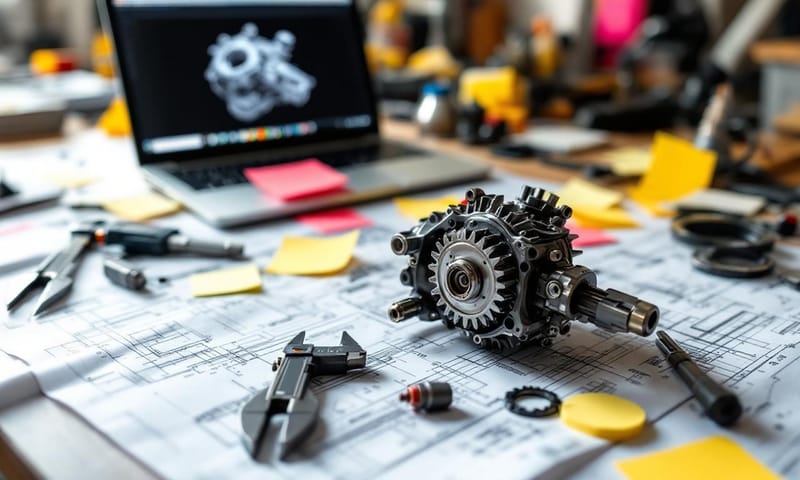

我想一下...與其講一堆理論,不如直接講個故事,你可能會比較有感覺。想像一下,有一間在台灣做腳踏車零件的公司,叫它「飛輪工業」好了。

飛輪工業的研發部很強,設計出一款新的變速器,很輕、很順。設計圖(CAD檔)在A工程師的電腦裡。然後,他們要做樣品,就把設計圖Email給工廠的B主管。B主管看了圖,發現有個地方好像不太好生產,就自己...嗯...稍微改了一下,然後叫產線先生開始做。

同時,採購部的C小姐,拿著最一開始的材料清單(BOM),去訂購螺絲跟彈簧。但是!她不知道A工程師中間因為強度考量,換過一款更貴、更耐用的螺絲,那個更新的BOM在他自己的Excel檔裡,忘了更新到共用區。

你看,問題來了。最後做出來的樣品,跟A工程師想的不一樣,因為工廠改了設計。而且,採購回來的螺絲也用不上,因為規格不對。時間浪費了,錢也浪費了。這就是資訊孤島,大家的資料兜不起來。 這種鳥事,在很多公司,嗯...幾乎天天發生。

那 PLM 到底怎麼做?它的功能是什麼?

好,所以 PLM 就是來解決上面那個混亂狀況的。它不是一個單一功能,它比較像一個...嗯...整合平台。核心大概有這幾個部分:

- 產品資料管理 (PDM):這是最基礎的。你可以把它想像成一個超強的雲端硬碟,專門放設計圖 (CAD)、規格書、測試報告這些檔案。 但它不只是存放,它會管理「版本」。誰改了、什麼時候改的、改了什麼,都一清二楚。你永遠只會拿到最新版,不會再用到舊圖。

- 物料清單 (BOM) 管理:這很重要。BOM 就是...產品的成分表,列出做這個產品需要的所有零件、數量、規格。PLM 會確保設計BOM (eBOM) 和製造BOM (mBOM) 是一致的。 當設計有變更,製造單位會立刻知道,採購也能馬上更新訂單。

- 設計變更管理 (ECM):嗯...產品開發一定會改來改去。PLM 提供一個標準的變更流程。 比如說,工程師想改設計,他要提一個「工程變更申請 (ECR)」,經過主管審核,變成「工程變更指令 (ECO)」,然後系統會自動通知所有相關的人。 整個過程...都有紀錄,可以追蹤。

- 供應鏈協同合作:現代的產品很少是自己從頭做到尾的。PLM 可以開權限給你的供應商,讓他們直接在系統上看到他們需要的部分資料,比如最新的圖檔或品質要求。 溝通...會快很多。

所以,簡單說,它就是把所有跟產品研發、製造有關的人跟資料,全部圈在一個地方,確保大家...嗯...在同一個頻道上溝通。

PLM 跟 ERP 有什麼不一樣?

啊,這個問題超多人問。很多人會搞混,因為它們聽起來都有「管理」兩個字。 我自己是覺得,你可以這樣想:

- PLM 管的是「怎麼把產品做對」。它專注在產品的設計、研發階段,處理的是比較...嗯...動態的、還在變化的資料。 它的核心是「產品」本身。

- ERP (企業資源規劃) 管的是「怎麼有效率地生產跟銷售產品」。它專注在已經定案的產品,怎麼去排程生產、管理庫存、處理訂單、還有算錢。 它的核心是「資源」,像是錢、物料、產能。

所以,PLM 比較像是在設計食譜,而 ERP 則是管廚房跟餐廳的營運。 你食譜(BOM)確定了,才交給廚房(ERP)去採買跟製作。這兩個系統如果能整合起來,威力會很大。

| 比較項目 | 產品生命週期管理 (PLM) | 企業資源規劃 (ERP) |

|---|---|---|

| 核心目標 | 嗯...主要是「開源」,也就是做出更好的產品來賺錢。 專注在創新跟品質。 | 這個嘛...比較偏「節流」,怎麼讓生產跟營運成本更低。 專注在效率跟成本。 |

| 管理對象 | 非結構化的動態資料。像是...設計圖、概念文件、來來回回的討論紀錄。 | 主要是結構化的交易資料。像是訂單、庫存數量、會計分錄這些,很明確的數字。 |

| 使用時機 | 通常在產品生命週期的...嗯...前端。從概念發想到設計定案這段。 | 比較是產品生命週期的中後端,從量產、銷售到庫存管理。 |

| 主要使用者 | 研發工程師、設計師、專案經理、品保人員。 | 生管、採購、倉管、財務、業務...這些營運單位的人。 |

情境變體:大公司跟小公司的玩法一樣嗎?

這個嘛...當然不一樣。這也是我想特別說的。

你看國外那種大廠,像是波音、或是福特汽車,他們的 PLM 系統可能...嗯...跟航空母艦一樣複雜。因為他們的產品太複雜,供應鏈遍布全球。他們需要非常嚴謹的流程跟法規遵循。 这是有历史原因的,PLM最早就是从汽车业开始的。

但在台灣,很多是中小企業。 你叫一間幾十人的公司去導入一套跟航空母艦一樣的系統,那不是幫他,是害他。所以現在的趨勢很不一樣了。很多 PLM 廠商開始推...所謂的「雲端 PLM」或 SaaS (軟體即服務) 模式。

這對台灣的中小企業來說,我自己是覺得,非常適合。 你不用一次花幾百萬去買斷軟體、養一堆IT人員。你就是...嗯...付月費或年費,像訂閱 Netflix 一樣。 先從最痛的地方開始,比如先導入 PDM(圖檔管理)跟 BOM 管理,解決前面說的那個「飛輪工業」的問題。等公司長大了,有更多需求了,再慢慢把其他模組加上去。 這種做法...嗯...比較有彈性,風險也低很多。

導入會失敗嗎?常見的坑有哪些?

當然會。老實說,導入失敗的比例...不低。我自己看過幾個案子,大概有幾個常見的坑:

- 以為這只是 IT 部門的事:這是最大的錯誤。PLM 導入,百分之八十是管理問題,只有百分之二十是技術問題。如果研發、生產部門的人從一開始就抗拒,不願意改變他們原本用 Email、用 Excel 的習慣,那...再好的系統也沒用。老闆的決心很重要。

- 想一步到位:有些老闆...嗯...很理想化。想說一次就把所有功能都用上,BOM、變更、專案管理、供應商平台...全部打開。結果就是...大家學到崩潰,沒一個功能用得好。還不如像前面說的,先從最痛、最簡單的開始。

- 資料沒有先整理:導入系統前,你公司內部的舊資料,那些散落在各個電腦裡的圖檔、BOM 表,如果沒有先花時間去整理、統一格式...那導入 PLM 就只是把一堆垃圾,從你家搬到一個更貴的儲藏室而已。問題還是在。

所以...嗯...導入 PLM 真的不只是買一套軟體,它更像是一個企業內部流程的...大掃除跟重新設計。需要花時間,也需要決心。

所以,我們公司真的需要嗎?

嗯...這沒有標準答案。但你可以問自己幾個問題:

- 你的團隊是不是常常為了「哪個是最新版的設計圖」而吵架或做白工?

- 你的 BOM 表是不是常常跟設計圖對不起來,導致採購買錯料、產線裝錯零件?

- 一個設計變更,是不是要開好幾個會、寄一堆 Email 才能通知到所有人?而且還不確定大家是不是都收到了?

- 新產品上市的時間,是不是常常因為內部溝通不良而一延再延?

- 你是不是很難快速地知道,某個舊產品的某個零件,當初是用哪家供應商的?

如果這些問題,你有好幾項都...嗯...很有感觸。那或許,是時候可以研究一下 PLM 了。不用想得太可怕,就把它當成一個...嗯...幫你把產品資料管好的聰明管家吧。

互動一下:

聊了這麼多,我想問問你。在你公司裡,上面提到的五個問題,哪個讓你覺得最頭痛?在下面留言分享一下吧,說不定能找到很多有相同困擾的夥伴。