夏天像住在烤箱?頂樓隔熱這件事沒那麼複雜

每次到夏天,住頂樓的朋友圈就開始哀鴻遍野。那種從天而降的悶燒感,太陽下山後還久久不散,冷氣開整天電費又爆表,真的讓人很崩潰。 很多人以為頂樓隔熱一定是大工程,要花很多錢,但說真的,這件事其實有各種不同的玩法,從超省錢的DIY到效果超好的專業施工都有。

我自己研究了一下,也問了一些做工程的朋友,發現關鍵就那幾件事:你的預算是多少?你家屋頂現在會不會漏水?你想要撐多久?還有,你有多懶?搞懂這幾點,其實就很好選了。

先說結論:錢包和效果的拉鋸戰

簡單講,如果你的預算有限,而且不怕流點汗,自己去買隔熱漆來塗或是架個黑網,是最快也最省錢的方法。 但如果你想要一勞永逸,而且希望撐個好幾年,甚至順便把頂樓漏水問題一起解決,那還是找專業的師傅來做比較實在,像是做一層新的防水隔熱層(例如PU)或是鋪設隔熱磚。 當然,花費也是完全不同的等級。

市面上常見的隔熱方法,到底哪個好?

市面上方法真的很多,從油漆、隔熱磚、隔熱板、遮光網,到聽起來很厲害的綠屋頂,甚至還有人說裝太陽能板也能隔熱。 這些方法沒有絕對的好壞,完全看你的需求和屋頂狀況。我們來一個一個拆解,順便做個比較,這樣應該會清楚很多。

| 隔熱方法 | 大概多少錢(每坪) | 優點 | 缺點/注意事項 | 自己DIY難度 |

|---|---|---|---|---|

| 隔熱漆 | NT$ 300 - 1,500 | 最便宜、施工最簡單,有些還能順便防水。 | 久了會髒,反射效果會變差,大概2-3年就要補一次。 PTT上很多人說,如果髒了跟沒塗一樣。 | 低 ★☆☆☆☆ |

| 隔熱磚/板 | NT$ 1,400 - 2,500+ | 效果明顯、耐用、鋪完還可以在上面走動。 有很多種,像五腳磚是靠空氣層隔熱,PS板是靠保麗龍。 | 比較貴,施工要找專業的比較保險,不然可能鋪不平或破壞防水層。 傳統的水泥磚容易熱脹冷縮破裂。 | 高 ★★★★☆ |

| 遮光網/黑網 | NT$ 300 - 800 | 超級便宜,架起來馬上有感,製造陰影讓空氣流通。 | 颱風天要收起來,不然會被吹走!而且會佔掉頂樓的活動空間。 | 中 ★★☆☆☆ |

| PU發泡/防水層 | 通常和防水工程一起算,價格範圍大。 | 防水隔熱一次搞定,整體沒有接縫,對付各種角落很方便。 | 很怕紫外線,所以上面通常要再加一層保護漆。 如果施工不良(例如地面沒乾),很容易失敗剝落,維修超麻煩。 | 專業級 ★★★★★ |

| 綠屋頂/植栽 | NT$ 2,000 - 5,000+ | 降溫效果好、美觀、環保,還能吸收雨水。 | 維護成本高,要定期澆水除草,而且防水層要做得非常好,不然植物的根會鑽壞屋頂。 | 高 ★★★★☆ |

| 太陽能板 | 主要是設備費用,但有發電收入。 | 物理性的遮蔽效果最好,等於蓋了第二層屋頂,還能賣電賺錢。 經濟部能源署現在還有獎勵計畫。 | 初期投入成本最高,需要專業評估和安裝,也要看社區規約同不同意。 | 專業級 ★★★★★ |

想省錢自己來?隔熱漆DIY教戰守則

很多人第一個想到的DIY方法就是塗隔熱漆,因為最簡單。 但簡單歸簡單,有些細節沒做好,效果會大打折扣,錢就白花了。我自己整理了幾個步驟跟常見的雷點。

步驟一:徹底清潔!徹底清潔!徹底清潔!

這一步超級重要,所以說三遍。屋頂上的灰塵、泥沙、青苔一定要全部刷掉。可以用高壓清洗機,或是拿刷子用力刷,總之就是要讓地面回到最乾淨的狀態。如果沒清乾淨,油漆根本黏不上去,很快就會剝落了。

步驟二:先上底漆,特別是如果屋頂狀況不太好

如果你的屋頂有點粉粉的、舊舊的,強烈建議先塗一層防水底漆。 它的作用是把不穩定的表面抓牢,讓後面的隔熱漆可以緊緊地附著在上面。這筆錢絕對不能省。

步驟三:十字交叉法塗兩道

等底漆乾了之後,就可以上第一道隔熱漆了。記得要塗得均勻。等第一道完全乾了之後(通常要等好幾個小時,看天氣),再上第二道。重點來了,第二次塗的方向要跟第一次垂直,例如第一次是左右塗,第二次就上下塗。 這樣「十字交叉」可以確保漆膜的厚度和均勻度,覆蓋更完整,效果跟耐用度都會比較好。

一個迷思:隔熱漆越貴越好嗎?

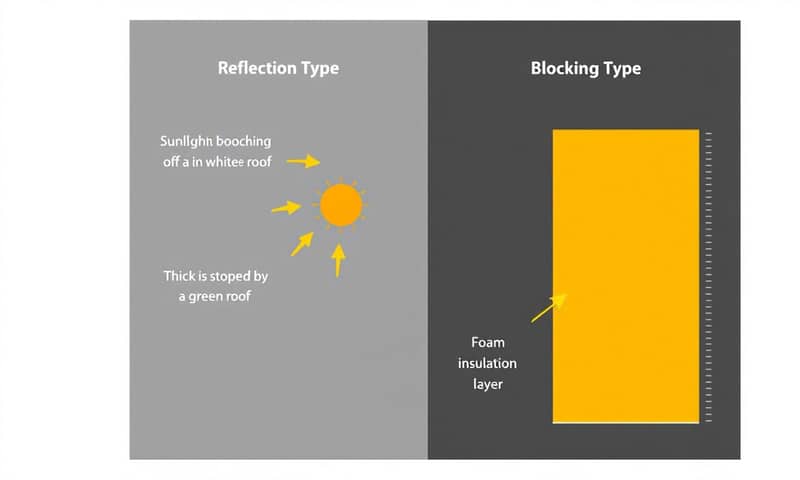

網路上很多人在討論,從一桶幾百塊到好幾千塊的隔熱漆,價差超大,到底差在哪? 其實隔熱漆的核心原理是「反射」,顏色越白、反射率越高的,初期效果越好。 國外像美國的「Cool Roof Rating Council (CRRC)」就有很嚴格的標準,他們會測量一個叫做「太陽光反射指數 (SRI)」的東西,包含初始值跟三年後的老化值。 貴的漆通常是貴在它的「耐候性」跟「抗污性」,也就是說,它能維持高反射率的時間比較久,比較不容易變髒變黃。

所以,如果你不介意兩三年後再補漆一次,買中價位的產品其實CP值就很高了。但如果你是懶人,想撐久一點,那多花點錢買標榜耐候抗污的品牌,長期來看可能也划算。

不只隔熱,你有考慮到「補助」嗎?

這點很多人會忽略。如果你選擇做「綠屋頂」或裝「太陽能板」,其實政府是有補助的。例如,經濟部能源署有「綠能屋頂全民參與推動計畫」,雖然主要是由政府媒合廠商,民眾零出資,但這也是一個選項。 另外,像高雄市政府工務局就有「建築物立體綠化及綠屋頂補助計畫」,最高可以補助到經費的49%,金額還不低。 雖然申請可能有點麻煩,但如果本來就有打算做,不如去研究一下,可以省下一大筆錢。

當然,這些補助每年或每個縣市的規定都不太一樣,動手前最好還是去當地政府的網站查清楚最新的資訊。

總結一下,你該怎麼選?

說到底,還是回到一開始的問題。我們先把最複雜、最花錢的太陽能板跟綠屋頂放一邊,因為那通常需要更專業的規劃。

情境一:預算先決,能省則省的租屋族或小資族

那毫無疑問,就是「遮光網」或「DIY隔熱漆」。這兩種都是幾千塊就能搞定的方案,效果立竿見影。遮光網甚至不用什麼技術,拉起來固定好就好。

情境二:我家頂樓會漏水,想一次解決

那就不要考慮只塗隔熱漆了。你應該找專業的防水廠商,直接做一層新的防水層,例如PU防水。 記得,一定要在PU上面再加一層抗UV的面漆,不然PU曬久了會劣化,防水就破功了。

情境三:我家是自己的,想撐久一點,而且頂樓有在用

鋪設「隔熱磚」會是個好選擇。 雖然比較貴,但它耐用、耐踩踏,鋪完之後頂樓還是可以正常活動、曬棉被。現在有很多複合式的隔熱磚,隔熱效果跟耐用度都比傳統的好。

希望這樣整理下來,大家對頂樓隔熱這件事能有個比較清楚的輪廓。其實就是看菜吃飯,搞清楚自己的需求,就不會被一堆專有名詞搞得頭昏腦脹了。