不知道你…有沒有過這種感覺。

人明明在辦公室,坐在位子上,但感覺自己像個空氣。開會時想講點什麼,但話到嘴邊又吞回去,反正…講了也沒差。有好點子,但想到要過五關斬六將,跟一堆人報告、解釋,最後可能還被否決,那股熱情就…瞬間熄滅。🫠

這不是你特別玻璃心。老實說,這超普遍。Microsoft 之前問了一大堆人,結果發現差不多有四成的知識工作者,都覺得自己在公司裡根本沒人看見,或是直接被忽略。

這就是一種「職場隱形」。人還在,但影響力已經提早登出了。

這不是感覺問題,是公司的失血問題

很多老闆會覺得,啊這就是員工自己的心態問題吧?發發獎金、辦個 team building 吃吃喝喝不就好了?

但說真的,這完全搞錯方向了。這不是情緒問題,這是權力結構造成的「制度性失血」。

數據不會騙人。你看:

- 在那些不給員工實質影響力的公司,員工離職率可以飆高到三成五。想想看,每三個人就有一個想走。

- Salesforce 曾經因為內部敬業度低迷,光是一年,他們的創新產品線就蒸發了大概 1.5 億美金的潛在營收。這不是小錢啊。

- Adobe 也是,在一次部門改組中,因為主管把決策權全部抓在手上,結果績效最好的那群人,跑掉了 52%。超過一半耶…這等於是把自己的資產雙手送給對手。

當你最有想法、最投入的那群人,發現自己只是個聽指令的棋子,他們不會大吵大鬧,他們會安靜地「登出」。先是情感上登出,也就是所謂的「安靜離職」,然後,等到一個好時機,他們就真的走了。

這種損失,比裁員還可怕。裁員是一刀斃命,痛一下就結束了。但這種「隱形」狀態,是讓傷口一直開著,不斷流血,直到整個團隊的文化都爛掉。

為什麼會這樣?看看「集權型」和「賦權型」團隊的差別

很多主管嘴上都掛著「empowerment」,但身體倒是很誠實,做的全是反方向的事。開不完的審批會議、細到不行的微觀管理、只限某些頭銜參加的「核心會議」…這些都在不斷告訴員工:「你,不重要。你的意見,也不重要。」

我自己是覺得,用一個簡單的比較表來看,會更清楚。

| 指標 | 權力集中的團隊 (Power-Hoarding) | 權力下放的團隊 (Empowered) |

|---|---|---|

| 開會目的 | 主要是向上報告進度,等老闆拍板。員工大多是聽眾。 | 是為了解決問題、辯論想法。每個人都被期待貢獻觀點。 |

| 決策模式 | 所有決定,不管大小,都要過老闆那關。一個小改動卡好幾天是常態。 | 一線員工有權在自己的範圍內做決定。老闆的角色是支援,不是審批。 |

| 好點子的下場 | 嗯…可能要寫個詳細報告,然後在無數會議中被挑戰,最後無疾而終。🫠 | 「這點子不錯,你試試看!需要什麼資源跟我說。」失敗了也沒關係,是學習。 |

| 員工心態 | 多做多錯,少做少錯。領一份薪水,做一份事,不要給自己找麻煩。 | 這是我負責的專案,我有責任把它做好。會主動去想怎麼能更好。 |

| 老闆狀態 | 累得要死。每天被各種雞毛蒜皮的小事淹沒,根本沒時間思考戰略。 | 專注在 coaching 團隊、移除障礙和看未來方向。反而更輕鬆,成效更好。 |

說到這個,國外像哈佛商業評論 (HBR) 的文章常常在討論這個議題,但他們多半是從大企業的宏觀角度。我自己覺得,這個問題在台灣,特別是中小企業,可能更嚴重。

為什麼?因為很多老闆就是創辦人,公司像他自己的孩子,很難放手。根據之前 104 人力銀行的調查報告,台灣上班族感到工作倦怠或缺乏成就感的比例也不低,很多原因就指向「缺乏自主性」和「意見不被採納」。這跟我們看到的全球趨勢基本上是一致的,只是在「老闆說了算」的文化下,這種無力感可能更深。

怎麼做?先從看懂你的團隊開始

好,問題很嚴重,那怎麼辦?直接把權力丟出去嗎?好像也有點危險。

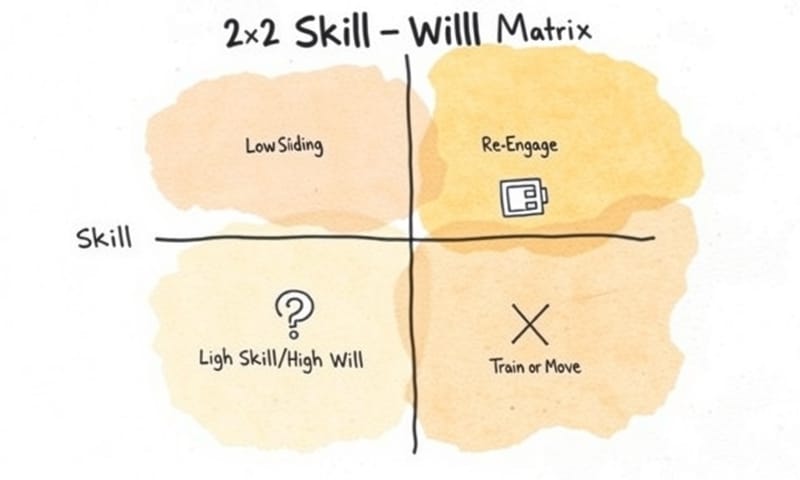

在把權力交出去之前,你得先做個診斷。不是每個人都一樣,所以不能用同一種方法。這裡有一個蠻好用的思考框架,叫「技能/意願矩陣」(Skill/Will Matrix)。

很簡單,就是把你的每個團隊成員,放到這個四個象限裡。你必須很誠實地評估。

- 高技能 / 高意願 (明星球員): 這種人你千萬不要管他。給他目標,給他資源,然後閃開。讓他自己去跑,他會給你驚喜。

- 低技能 / 高意願 (潛力新人): 他們很有熱情,只是還不會。你的工作是「指導」(Coach),給他們訓練、給他們範本、帶他們做幾次。

- 低技能 / 低意願 (問題人物): 這最麻煩。你必須立刻決定:是要投入大量資源訓練他(如果他值得),還是把他調到更適合的位子,或是…請他離開。拖著對整個團隊都是傷害。

- 高技能 / 低意願 (隱形人): 👉 這就是我們今天討論的重點。他們有能力,但不知為何,不想做了。他們很可能就是「權力被剝奪」的受害者。

對於這群「高技能、低意願」的人,唯一的解藥就是:立刻重新賦予他們權力,並且拿掉所有讓人窒息的監督。

一句話扭轉情勢:那個老闆該說的「劇本」

理論講完了,來點實際的。如果你是主管,辨識出了團隊裡的「隱形人」,你可以試試看對他說這段話。重點是,這段話必須公開地、在團隊面前說,而不是把他拉到小房間裡私下講。

你可以這樣說:

「(員工名字),從這禮拜開始,關於 [某個重要專案] 的所有決策,都由你來負責。不用再問我。你來開這台車,我會在後面支持你。」

「這個專案的成敗,最終責任我會扛。但所有的功勞,都會是你的,我會確保全公司都看見。」

「從現在開始,沒有審批流程了,你也不需要事事向我請示。你來主導,我挺你。」

…聽起來很瘋狂對吧?但這就是信任的具體化。你不是在「授權」,你是在「轉移所有權」。你把風險和功勞,一起打包交給他。

看看那些真正做到這點的公司,發生了什麼事:

- Adobe: 他們把決策權下放到不能再低的第一線,很多創意專案可以自動批准。結果?產品上市的週期縮短了 30%,員工自願離職率降了快兩成。

- Checkr: 他們用數據去抓那些跟工作「失聯」的幽靈員工,然後要求主管在 30 天內,必須把重要的任務交派給他們。結果,離職員工減少了 22%,專案卡關的狀況也少了 40%。

不然,你下週一就試試這幾件事?

說了這麼多,如果你是個主管,或是團隊裡有話語權的人,可以不用搞得太複雜。就從幾件小事開始,把「權力」還給真正做事的人。

- 畫出你的團隊地圖:就用那個「技能/意願矩陣」,誠實地把每個人放上去。特別注意那些「高技能/低意願」的人,他們是你的警訊。

- 砍掉一個審批層級:檢查一下你團隊的工作流程,有沒有哪個簽核步驟其實根本沒必要?勇敢地把它拿掉。就從這週開始。

- 給他一個「真」任務:把你最有才華、但感覺快被埋沒的那個員工找來。給他一個有策略意義的任務,而不是又一件日常瑣事。讓他去負責一件你平常會親自抓的案子。

- 把一個「秘密」決策公開:有沒有哪個決定,通常都是主管們關在房間裡做的?試著把它開放給整個團隊,讓他們這週一起討論並做出決定。例如,下個季度的目標怎麼訂?或是團隊旅遊要去哪?(我是說真的)

- 用「公開表揚」取代「進度會議」:找個機會,把例行的 status meeting,改成公開表揚某個成員承擔風險、嘗試新方法的行為——即使那次嘗試失敗了。

我自己是覺得,權力這東西,你不給出去,它就會悶在你的辦公室裡,慢慢腐爛,最後讓你跟你的團隊一起變得無關緊要。

所以,最後的問題其實很簡單。

你是要給你的員工「離開的許可」,還是給他們「留下來一起贏的權力」?

這問題…可能比想像中更刺耳。但值得想一想。

你曾經在工作中有過「隱形」的感覺嗎?是什麼原因造成的?歡迎在下面留言分享你的故事或看法,不用指名道姓,純粹聊聊也行。