最近看到康菲石油(ConocoPhillips)的新聞,真的...讓人看了有點消化不良。你知道嗎,這家總部在休士頓的石油巨頭,一邊開心地在財報會議上敲鑼打鼓,說自己第二季賺了多少錢、產量又超標,給股東發了快 50 億美金的紅利。

然後呢?然後他們執行長 Ryan Lance 就錄了個影片,很「溫馨」地告訴所有員工,因為公司要「提升效率」、要「整合」,所以接下來準備砍掉差不多四分之一的人力。對,你沒聽錯,算一算可能超過三千個家庭要受影響。

老實說,我們在科技業或是一些大公司待久了,對這種戲碼都不陌生。什麼數位轉型、ESG、綜效...這些詞聽起來都很高級,但很多時候翻譯過來就是:「我們要省錢了,而且是從各位身上省起」。這就讓人很好奇,當一家公司口袋滿滿,還整天把 AI 創新掛在嘴邊,卻反手裁掉幾千名員工,這到底是高瞻遠矚的領導力,還是...就只是單純的貪婪,想讓股價短期好看一點?

先說結論:這是一場精心包裝的價值選擇

我自己是覺得,這整件事說穿了,就是一場關於「價值選擇」的攤牌。ConocoPhillips 的選擇很清楚:股東的短期回報,遠比員工的長期飯碗重要。那些響亮的 ESG 口號、昂貴的 SAP 系統、前衛的 AI 實驗,到頭來似乎都變成了這場裁員大戲的華麗背景板,甚至是...對,遮羞布。

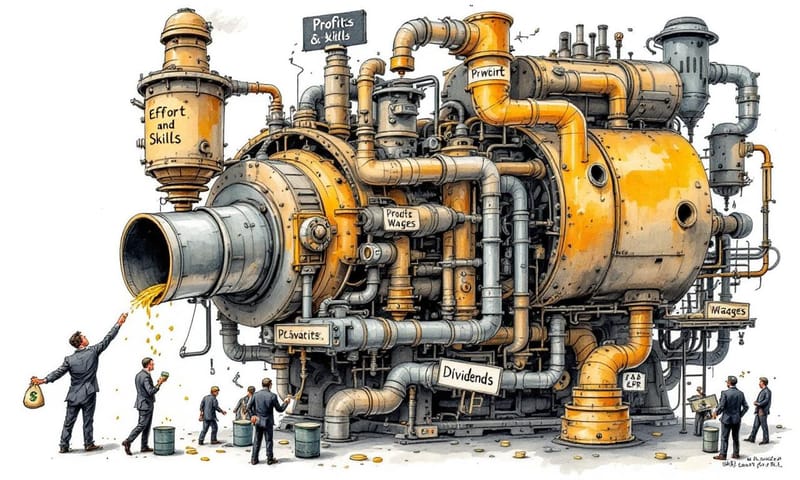

所以,錢到底跑去哪了?看看那些華麗的「投資」

你一定會想,公司明明賺了幾十億美金,為什麼還要砍人?這不是自相矛盾嗎?喔,錢當然沒有不見,只是花在你看不到、或說他們更想讓你看到的地方。

首先是 ESG(環境、社會、公司治理)。這幾年超紅的詞,ConocoPhillips 也玩得很兇。他們的資訊長 Pragati Mathur 到處宣傳,說公司用 AI 來預測維護、減少碳排放,聽起來超棒對吧?用高科技愛地球耶。但問題來了,當你一邊用 AI 提升「效率」,一邊又因為「效率」砍掉幾千個活生生的人,這個 ESG 報告,到底是寫給地球看,還是寫給投資人看的?

根據一些員工在網路論壇上的說法,那種感覺很差。管理層花大錢,然後像沒事一樣把員工踢走。這種情況下,再偉大的永續目標,都很難不讓人覺得像一場公關秀。

這種「為了股東好看,先砍自己人」的戲碼,老實說在台灣的科技業也不是沒看過,尤其是在景氣循環的時候。只是美國那邊玩得更...更直接,數字也更嚇人。像美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據常常就反映出這種大規模的變動。反觀台灣,根據勞動部的法規,大規模解僱的程序相對嚴格,有時候公司還會用「績效改善計畫」(PIP)之類的方式包裝一下,不像那邊可能一封 email 或一場視訊會議就直接說掰掰了。

啊,又是你,SAP 系統這個錢坑

再來,還有一個讓很多 IT 人都心有戚戚焉的東西:SAP。這套企業資源規劃(ERP)系統,在能源業幾乎是標配,但它也是出了名的錢坑。

ConocoPhillips 最近才剛導入一套新的 ERP,財報上說是為了提升效率的基石。但任何跟 SAP 打過交道的人都知道,它的總持有成本是個無底洞。授權費、維護費,還有一大堆貴得要命的外部顧問... 錢就像流水一樣花出去。

這就產生了最弔詭的一幕:公司花大錢投資一個複雜到不行的系統,然後把最懂這套系統、負責維運它的 IT 員工給裁了。我看過一些據說是內部員工的評論,有人就抱怨說公司過度依賴外部顧問,根本不聽自己員工的意見。這種感覺真的很差,你被要求去實現一個偉大的 AI 或 ERP 夢想,但最後卻發現,自己才是那個被「最佳化」掉的成本。真的很諷刺。

公司怎麼說 vs. 我們實際上聽到的是什麼

很多時候,企業的官方語言都需要一本「翻譯手冊」。我試著整理了一下,大概是這種感覺:

| 官方說法 (他們說的...) | 員工的翻譯 (我們聽到的...) |

|---|---|

| 發揮「整合綜效」 (Synergies) | 準備好一個人做三個人的工作了沒? |

| 提升「營運效率」 (Efficiency) | 你的薪水和獎金,現在要變成高層的獎金了。 |

| 創造「股東價值」 (Shareholder Value) | 嗯,股東們想換新遊艇了,所以你的飯碗...就先犧牲一下。 |

| 推動「數位轉型」 (Digital Transformation) | 我們買了一堆超貴的新玩具,雖然不太會用,但看起來很潮。 |

| 組織「架構優化」 (Restructuring) | 政治鬥爭結束了,輸的那一派要走路了。 |

數位轉型的大拜拜,然後呢?

ConocoPhillips 對數位轉型是完全投入的。資訊長帶著團隊跑去矽谷,一口氣看了 100 家 AI 公司,聽起來超猛的。他們把 AI 用在各種地方,從預測油井產量到最佳化天然氣,確實也省了錢、提高了精準度。

但是,我還是要問那個老問題:當你砍掉四分之一的員工後,這些精密又脆弱的系統,誰來維護?誰來更新?誰來確保它們在三年、五年後還能穩定運作?

蓋了一台法拉利,然後把所有維修技師都開除掉... 這車是能開多久?也許在董事會的簡報上,那些 AI 案例的投影片看起來閃閃發光,但對於辦公室裡,那些每天擔心自己是不是下一個走路的人來說,這種「創新」只帶來了巨大的壓力。

這種只追求短期勝利,投資酷炫科技卻砍掉核心人才的做法,就像蓋房子只蓋了漂亮的門面,裡面的鋼筋都抽掉了。看起來很美,但一有風吹草動,可能就垮了。

這不只是錢的問題,更是人的問題

說到底,這齣戲碼的核心,是一個老掉牙的企業故事:領導層追逐短期的股價上漲,而代價由基層員工來承擔。

ConocoPhillips 承諾將 45% 的現金流回饋給股東,而且也真的做到了,光 2025 上半年就發了 47 億美金。但與此同時,那些讓石油順利開採、讓 AI 演算法跑起來的工程師、IT 專家和現場技術人員,卻隨時可能被「優化」掉。

有些離職員工的訪談描繪出一個讓人沮喪的畫面:公司福利很好,但內部充滿了官僚主義和辦公室政治,很多有才能的人被浪費,管理失當也沒人需要負責。這種有毒的工作文化,讓留下來的人也感到心累,只想著趕快有個了斷,不然根本「不想工作」。

也許 ConocoPhillips 的高層正在為他們成功的資產出售和「綜效」而舉杯慶祝,但他們可能沒看到,這個代價是一個破碎的團隊和一個瀕臨崩潰的企業文化。當一家公司把員工只當成資產負債表上可以隨意增減的數字時,它失去的,可能遠比省下的薪水要多得多。

看完這個故事,你會怎麼想?如果你是一家大公司的決策者,手上有著漂亮的財報和一群跟隨你多年的員工,你會選擇把大部分利潤回饋給那些從未見過的股東,還是選擇投資在這些與你一起打拼的人身上?

在下面留言分享你的看法吧,我很想聽聽大家的想法。