嗯⋯⋯今天要來聊聊⋯⋯關鍵字分析。

很多人覺得,做 SEO 就是找一堆流量高的字,然後⋯⋯塞到文章裡。但這樣想,有點,嗯,太簡化了。說真的,現在的 Google 沒那麼好騙。你必須真的去想,使用者在打下這些字的時候,他腦子裡⋯⋯到底在想什麼。

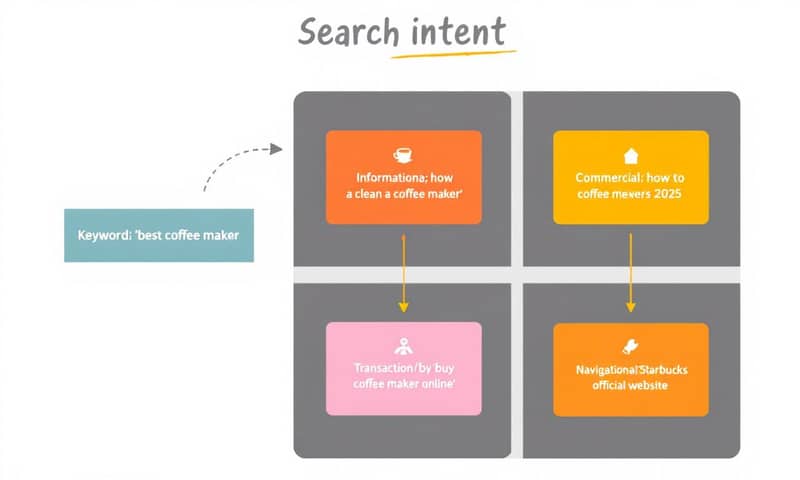

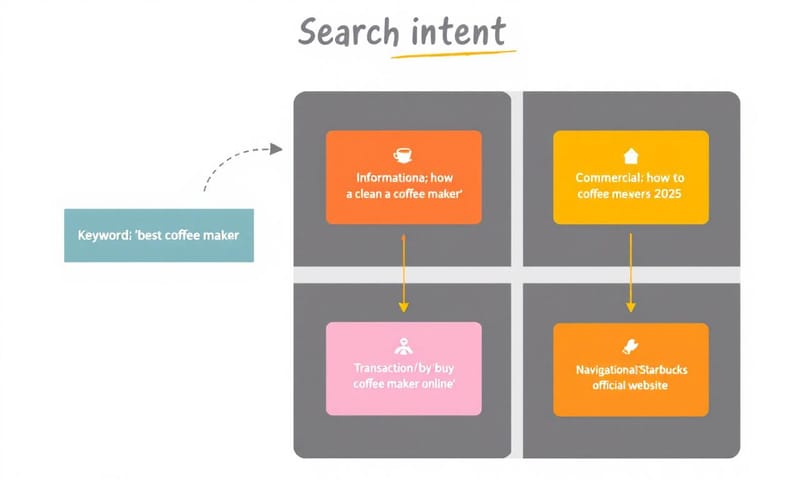

這就是「搜尋意圖」。 你搞懂了意圖,才知道要給他什麼樣的內容。給錯了,就算排名上去了,人進來了,也是馬上就走。沒用的。

所以,重點一句話

嗯⋯⋯簡單講,關鍵字分析的核心,不是找「字」,而是解讀「需求」。你要做的,是幫使用者把他沒說完的話,都回答完。

一個實際的例子:從「眼皮跳」看意圖的差別

我之前看過一個例子,覺得蠻能說明的。就是「眼皮跳」這個關鍵字。

你想想看,會查這個字的人,他可能只是⋯⋯左眼皮一直跳,覺得很煩,想知道為什麼。這是一種「資訊型」的需求。 他要的是一個快速的解答。

但也有可能是,他擔心是不是什麼疾病的前兆。這時候,他要的就不只是一個簡單的「為什麼」,他可能想看更深入的,跟健康有關的分析。

所以,如果你今天要做這個主題,你就不能只寫「左眼跳財,右眼跳災」這種東西。你得去想,搜尋這個字的人,他背後所有的可能性。從單純的好奇,到深層的憂慮。你要把這些內容⋯⋯都佈局進去。 這樣,不管他是哪種意圖進來的,都能在你的頁面找到答案。

怎麼做:我的思考步驟

好,那⋯⋯具體要怎麼做?我通常會分幾個步驟來想。

第一步,不是馬上開工具。是先去想「主題」。 像剛剛說的,你網站的核心是什麼?是數位行銷?還是⋯⋯寵物用品?先把大的主題列出來。這就像寫書的章節一樣。

第二步,才是開始找關鍵字。這時候,你可以用一些工具,但說真的,最直接的方法,就是直接去 Google 搜尋。 你輸入一個核心的字,比如「狗飼料」,然後看它下面自動跳出來的「建議搜尋」,還有頁面最底下的「相關搜尋」。 那些都是⋯⋯嗯,最多人真的在查的東西。

再來,第三步,也是最重要的,就是「過濾跟分類」。 你會找到一大堆字,但不是每個都有用。你要去判斷它的意圖。 這個字是想買東西(交易型),還是想學知識(資訊型)? 還是想找某個特定的網站(導航型)? 把這些字分好類,你才知道要用什麼樣的內容去對應。

搜尋意圖的分類與內容策略

我整理了一個簡單的表格,讓你比較好理解⋯⋯不同意圖該怎麼處理。不過,這不是死的規則啦,就是一個大概的方向。

| 搜尋意圖類型 | 使用者心裡在想什麼? | 你該給他什麼內容? |

|---|---|---|

| 資訊型 (Informational) | 「這是什麼?」、「怎麼做?」⋯⋯就是想知道答案。 | 嗯⋯⋯給他教學文、指南、懶人包。目標是把一件事情解釋清楚。 |

| 商業調查型 (Commercial) | 「哪個比較好?」、「評價如何?」⋯⋯還在比較,沒決定要不要買。 | 寫評測文、比較表、優缺點分析。 內容要中立、真實,最好有你自己的經驗。 |

| 交易型 (Transactional) | 「哪裡買?」、「多少錢?」、「有沒有優惠?」⋯⋯很明確,就是要買了。 | 直接給他產品頁、價格頁、購買連結。不要囉嗦,路徑越短越好。 |

| 導航型 (Navigational) | 「某某官網」、「某某登入頁」。他已經知道要去哪了,只是懶得打網址。 | 確保你的品牌名稱搜尋結果,第一個就是你的官網。然後⋯⋯沒了,讓他順利抵達就好。 |

情境變體:本地搜尋 (Local SEO) 的不同玩法

剛剛講的,比較偏向一般性的策略。但如果⋯⋯你是一家有實體店面的公司,比如餐廳、診所,那思考方式會有點不一樣。這時候「地理位置」就變得很重要。 這就是所謂的 Local SEO,本地搜尋優化。

例如,使用者搜尋「咖啡廳」,Google 會根據他當下的位置,給他附近的結果。 所以你的關鍵字策略,就要加上地名,變成「台中咖啡廳推薦」或「信義區 咖啡廳」。

這種情況下,嗯⋯⋯我覺得最重要的工具反而不是什麼關鍵字規劃工具,而是「Google 我的商家」 (Google Business Profile)。 你要把上面的資訊都填寫得非常完整,地址、電話、營業時間,還有,最重要的,顧客評論。 台灣的使用者,說真的,非常依賴看評論跟評分。

這點跟做全球市場(Global SEO)很不一樣。全球市場可能更看重多語系內容和⋯⋯跨國的品牌聲量。 但在台灣,把本地的口碑跟商家資訊做好,常常就能帶來很直接的生意。

一些限制,或說⋯⋯要小心的事

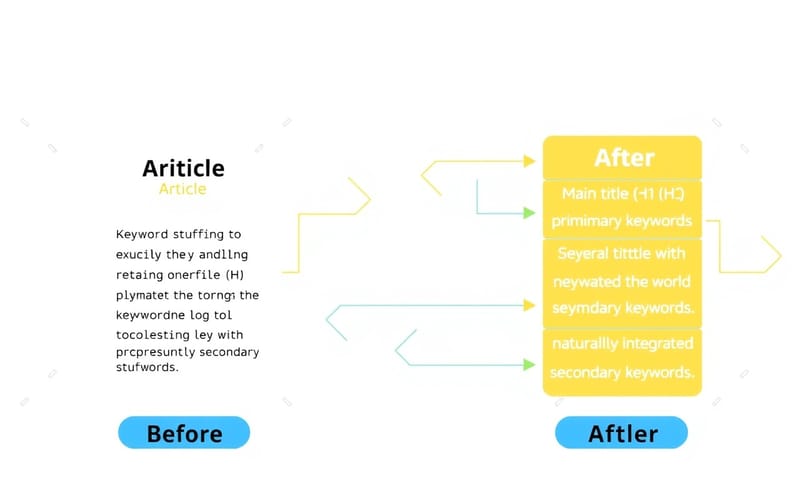

做關鍵字策略,有幾個地方要特別注意。第一個,就是不要再「關鍵字堆疊」(Keyword Stuffing) 了。 以前或許有用,但現在 Google 的演算法很聰明,它看得懂語意。你硬塞一堆不自然的關鍵字,反而會被懲罰。

第二個是,不要只看搜尋量。有些字,搜尋量可能很低,甚至是零,但它對你的業務非常重要。 比如說,「[某個特定工業零件] 規格」,這個字可能沒什麼人搜,但會搜的,都是非常精準的潛在客戶。這種字就該做。

最後⋯⋯我想說的是 E-E-A-T。 也就是經驗 (Experience)、專業 (Expertise)、權威 (Authoritativeness) 和可信度 (Trust)。 這是現在 Google 評估內容品質很核心的原則。 你寫的內容,不能只是東抄西抄的資料整理。你要能證明,你是有「親身經驗」的。 比如你評測產品,你真的用過嗎? 你寫醫療建議,你有相關背景嗎? 就算你沒有,你也要引用權威來源的資料,並且清楚標示作者資訊,建立可信度。 這一點在 YMYL(Your Money Your Life)相關的主題,像是財經、健康領域,尤其重要。

常見錯誤與修正

嗯⋯⋯最後整理幾個,我常看到大家會卡住的地方。

- 錯誤一:拿到關鍵字就開始寫。

修正:先停下來,花時間去判斷「搜尋意圖」。 去 SERP (搜尋結果頁) 看看排在第一頁的都是些什麼樣的內容,是文章、影片,還是電商網站? 你要給的東西,要跟 Google 認為使用者想看的東西,類型上要一致。 - 錯誤二:只專注在「大字」(高搜尋量關鍵字)。

修正:大字的競爭通常很激烈,意圖也比較模糊。 新手或小網站,可以先從「長尾關鍵字」開始。 雖然搜尋量低,但意圖明確,轉換率通常更高,也更容易排上去。 - 錯誤三:內容寫完就放著不管了。

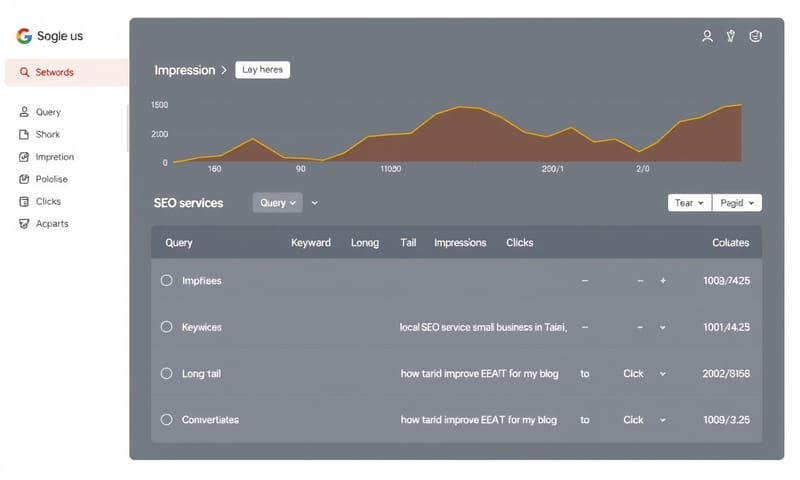

修正:SEO 是⋯⋯一個持續的過程。你要定期回去看 Google Search Console 的數據,看看是哪些字帶來了流量,哪些頁面表現不好。 市場跟使用者的搜尋行為是會變的,你的內容策略也要跟著調整。

大概⋯⋯就是這樣。這不是一個一次就能做完的事。需要不斷地觀察、測試、然後修正。希望這些想法對你有幫助。

對了,你在做關鍵字研究的時候,最常卡關的是哪一步?是找不到好詞,還是判斷不了意圖?在下面留言分享一下吧。