欸,我的網站流量怎麼掉了?

最近跟一些做行銷或自己有網站的朋友聊天,大家好像都有個共同的痛點,就是...「欸,我關鍵字排名明明還在第一頁,甚至前三名,但流量怎麼掉成這樣?」

說真的,我自己一開始也超困惑。想說是不是網站速度變慢了?還是標題不夠吸引人?查了半天,數據都正常。後來才慢慢發現,啊...原來是我們的流量,很可能直接被 Google 「攔胡」了。

這不是說 Google 針對你,而是整個搜尋生態正在改變。這個新趨勢,我們叫它「零點擊內容」(Zero-Click Content)。聽起來很玄,但你八成每天都在體驗。

什麼是「零點擊」?就是看完就走啦

簡單講,零點擊搜尋就是使用者在 Google 搜尋結果頁(我們常說的 SERP)上,就直接得到他要的答案,然後...他就心滿意足地離開了,根本沒點進任何一個網站。

你有沒有經驗?查個「今天天氣」,Google 直接給你一張天氣卡片;查個「某某明星幾歲」,旁邊知識面板就寫出來了;甚至查個「義大利麵怎麼煮」,最上面直接跳出一個步驟教學的框框。

這些,全都是零點擊內容。Google 越來越聰明,它想當一個「終點站」,而不是「轉運站」。它會直接從它認為最優質的網頁裡,把答案「抽」出來,直接秀給你看。這種被抽出來的內容,最有名的就是「精選摘要」(Featured Snippet)。

根據國外一些研究,像是 SparkToro 以前發布的數據,早就說超過一半的 Google 搜尋都是零點擊了。雖然這幾年數據有些爭議和變化,但趨勢是騙不了人的。說到這個,這點跟我們在台灣看到的情況很不一樣嗎?其實也差不多。你想想,你在 PChome 或蝦皮找東西,是不是也常常在列表頁比完價格、看一下星星評分,就決定要不要買了,根本懶得點進每一個商品詳情頁?嗯,就是那種感覺。

重點一句話:別再只盯著流量了,要經營「能見度」

好,聽到這裡你可能會覺得很絕望。「搞了半天 SEO,結果流量都被 Google 拿走?那我還做內容幹嘛?」

等等,先別這麼悲觀。這不是世界末日,只是遊戲規則變了。以前我們玩的是「把人拉進店裡」的遊戲,現在要玩的,是「就算客人不進店,也要讓整個市場都認識你家招牌」的遊戲。

核心思維要從追求「網站流量」,轉變成追求「品牌能見度」跟「專業信任感」。使用者就算這次沒點進來,但他在最重要的位置看到了你的品牌、你的答案,他腦中就會留下一個印象:「喔,原來這個問題是『某某網站』最懂。」

這,就是你在零點擊時代的新籌碼。

怎麼做?跟著 Google 的遊戲規則玩

既然打不贏,那就加入它。我們不用跟 Google 對著幹,而是要思考怎麼讓 Google「心甘情願」地使用我們的內容,幫我們打廣告。

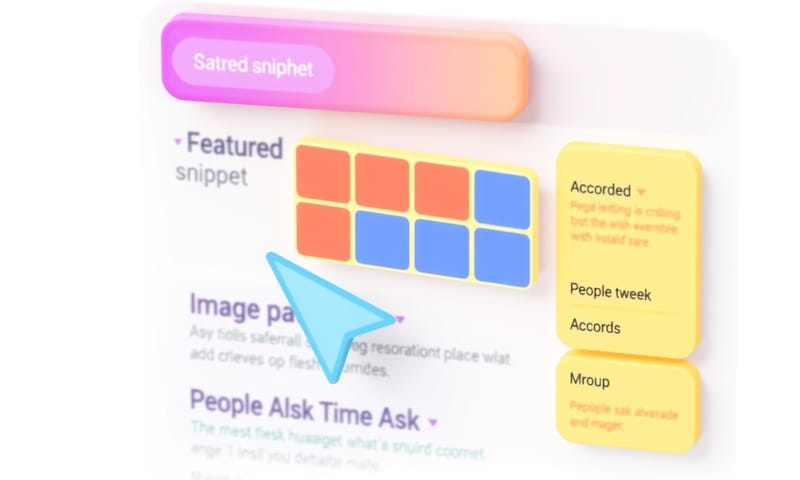

第一招:搶佔那個最顯眼的「精選摘要」

精選摘要就是 SERP 上方的黃金店面。要怎麼讓 Google 選中你?

- 直接回答問題:不要繞圈子。在你的文章裡,用最清楚、最簡潔的文字直接回答那個核心問題。例如,如果標題是「如何清潔白色帆布鞋?」,你內文第一段最好就直接寫「清潔白色帆布鞋的最好方法是使用小蘇打粉與白醋...」。

- 模仿「答案」的格式:Google 喜歡條列式、步驟、定義。所以在文章裡多用 `1, 2, 3...` 的步驟說明,或是用 `Q: ... A: ...` 的格式,甚至是一個簡單的表格。這等於是幫 Google 把答案都準備好了,它當然樂意直接拿去用。

- 內容要有料:這點是廢話但最重要。Google 的 E-E-A-T 原則(經驗、專業、權威、可信度)不是喊假的。你的內容必須真的能解決問題,有深度、有根據,才能從幾十萬篇內容中脫穎而出。

第二招:佔領所有你看得到的版位

現在的 Google 搜尋結果頁,根本像個花俏的百貨公司,不只有藍色的連結。你還會看到:

- 「其他人也問了」 (PAA):這簡直是內容靈感產生器。看看你的主題下,大家都還 궁금해하는 (好奇) 什麼,然後把這些問題的答案也寫進你的文章裡。

- 影片和圖片區塊:現在搜尋很多問題,都會直接跳出 YouTube 影片或一整排圖片。所以,為你的文章做一支摘要影片、或幾張資訊圖表,絕對是划算的投資。

- Google 我的商家 (Google Business Profile):如果你是本地店家,這個絕對、絕對是重中之重。把你的地址、電話、營業時間、照片、評論都顧好。使用者在 Google Map 上找到你,直接打電話或導航過來,這也是一種「零點擊」的成功轉換啊!

新舊思維對照一下,你會更清楚

我自己是覺得,用一個簡單的表格來對比,可以更快理解這個思維上的轉變。

| 評估指標 | 舊思維(流量至上) | 新思維(能見度優先) |

|---|---|---|

| 核心目標 | 把使用者「點」進我的網站。越多點擊越好! | 讓使用者在搜尋的「當下」就解決問題,並記住我的品牌。 |

| 主要 KPI | 網站點擊率 (CTR)、工作階段、不重複訪客數。 | 精選摘要佔有率、品牌關鍵字搜尋量、社群平台上的提及次數。 |

| 內容策略 | 寫「釣魚標題」,內容分好幾頁,想辦法讓使用者在網站裡多點幾下。 | 把最精華的答案放在最前面。內容結構化,方便 Google 抓取。 |

| 成功畫面 | 我的 Google Analytics 流量圖表每天都往上飆。 | 使用者在論壇(像 PTT、Dcard)問問題時,有人回「你可以去查『某某品牌』,他們講得很清楚」。 |

| 心理狀態 | 焦慮。我的流量掉了嗎?我的排名掉了嗎? | 嗯...比較平常心。我知道我在打造一個長期的資產,就算沒點擊,品牌價值也在累積。 |

不過呢... 有個風險你得知道

說了這麼多,好像我們應該把身家性命全都賭在 Google 身上。但老實說,這很危險。

完全依賴零點擊策略,等於是把你的店開在別人的百貨公司裡。今天百貨公司給你黃金櫃位,你生意興隆;明天它政策一改,把櫃位收走,你就什麼都不是了。你的品牌曝光、你的流量來源,完全掌握在 Google、YouTube、Facebook 這些平台的手中。

萬一哪天 Google 演算法一個大更新,你的精選摘要全沒了,怎麼辦?

所以,我自己是覺得,這是一個「平衡」的問題。網站還是你的根,是你最重要的基地。零點擊內容是你派出去的「空降部隊」和「宣傳車」,負責在外面的世界打響名號、建立權威。但你最終還是要想辦法,讓那些對你產生「深度興趣」的人,有一個可以回來的「家」。

這個家,就是你的網站。你可以在這裡收集 Email 名單、提供更深入的付費內容、建立會員社群... 這些,是在 Google SERP 上做不到的。

最後,我自己的想法

所以啊,零點擊內容真的不是什麼洪水猛獸,它只是數位行銷演化的一部分。我們不用再為了那幾個點擊數字焦慮不安。

把它想成,你從一個只想把客人拉進店裡的「店長」,變成一個同時在經營品牌、上媒體、到處演講的「專家」。客人不一定要走進你店裡消費,但當整個城市的人都認可你的專業時,生意自然會用各種你想不到的方式上門。

這條路可能更慢,成果更難量化,但走得更穩。我自己是這麼相信的。

聊了這麼多,換你說說看:

你覺得你的行業或網站,受到「零點擊搜尋」的影響大嗎?還是你有發現什麼新的、不用靠點擊也能曝光的好方法?

在下面留言分享你的看法吧!