所以,前端效能優化到底是在優化什麼?

最近蠻多人問前端效能優化到底要從哪裡下手,網路上一堆文章列了十幾二十條,看得眼花撩亂。老實說,你不用全部都做。今天我們不搞那種清單式的東西,我想直接聊聊幾個... 我自己覺得最有感、CP 值最高的東西。這比較像是我在整理筆記,想到什麼講什麼,可能會有點跳躍,但應該比較接近真實世界會遇到的狀況。

重點一句話

與其追求做完 100 件事,不如先找到那 3 件能讓速度提升 80% 的事。通常都跟「第一次載入時,到底給了使用者多少東西」有關。

最大的魔王:關鍵渲染路徑 (CRP)

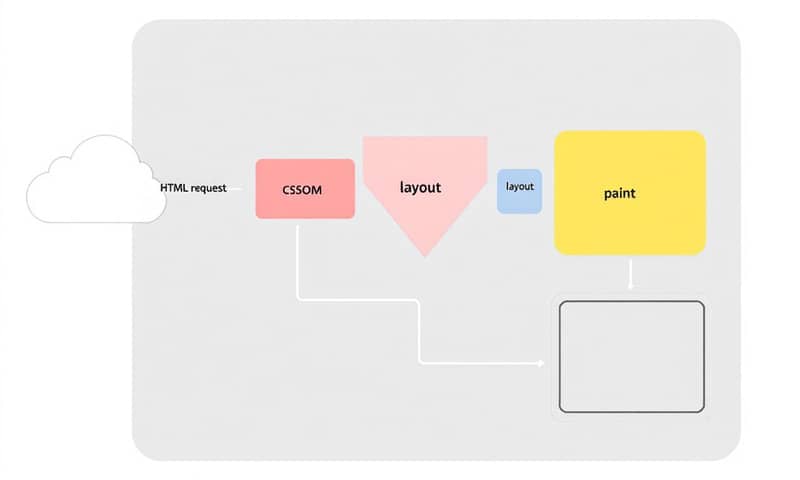

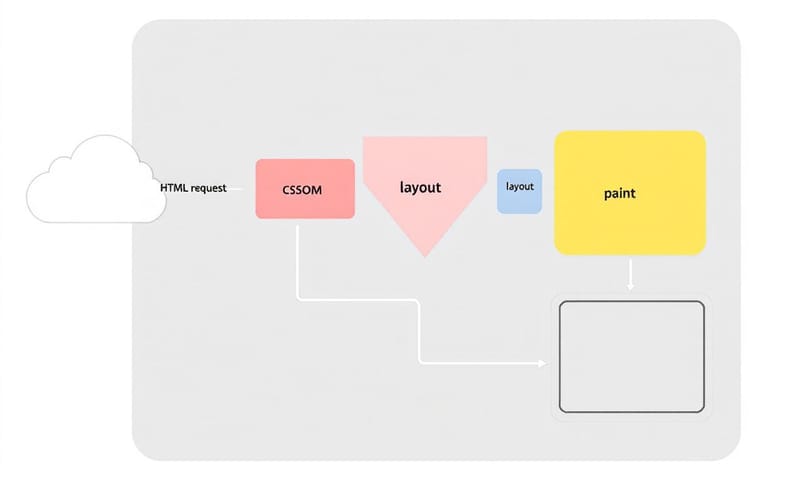

好,第一個一定是這個,Critical Rendering Path,關鍵渲染路徑。聽起來很學術,但講白了就是,從使用者在瀏覽器輸入網址按下 Enter,到畫面上真的看到東西(比如說網站的標題或第一張圖),中間這段過程就叫 CRP。這段路越順,使用者感覺就越快。

你可以想像成點餐。你點了一份套餐,廚房(瀏覽器)要先拿到你的菜單(HTML),然後去準備食材(下載 CSS、JS),接著開始料理(解析程式碼、計算排版),最後才把菜端到你面前(畫到螢幕上)。

如果你的菜單寫得亂七八糟,或是一開始就點了十道菜,那廚房肯定會手忙腳亂,出菜自然就慢了。

所以,到底要怎麼做?

- 把最重要的 CSS 挑出來內聯 (inline):使用者第一眼會看到的畫面(above-the-fold),它需要的 CSS 樣式,就那麼一小撮。把這一小撮直接塞進 HTML 的

裡,剩下的用非同步方式載入。這樣瀏覽器不用等全部 CSS 下載完才開始畫,速度感會差很多。 - 讓 JS 不要擋路:大部分的 JavaScript 其實沒那麼緊急。比如分析工具的 code、聊天外掛...這些都不是第一時間要有。在