今天要來聊聊「搜尋意圖」(Search Intent)。我自己是覺得,這東西大概是做 SEO 或內容行銷,最最最重要、但又最常被忽略的一件事。很多人超認真寫文章、研究關鍵字,結果頁面就是不上不下,或是來了一堆人但根本沒人買東西。問題十之八九都出在這裡。

說真的,你做的所有內容,如果沒有對上使用者當下在想什麼,那基本上... 就是在做白工。Google 也只會覺得你這個頁面不符需求,自然不會給你什麼好排名。

重點一句話搞懂搜尋意圖,就是學會讀空氣

簡單講,就是搞清楚使用者在 Google 搜尋框打下那串字的時候,他「到底想幹嘛?」。是想學新知?想找某個特定網站?還是口袋裡的錢已經癢到不行,準備要刷卡了?猜對了,你的內容就及格一半了。

案例與證據想像一下:你想買一支新手機...

我們直接用個生活化的例子走一遍,你會更有感覺。假設你最近覺得手上的手機有點慢,想換 iPhone 15。

第一階段:純粹好奇,想學東西

你可能會搜:「iPhone 15 新功能」、「iPhone 15 災情」。這時候的你,根本還沒想到要買,只是在吸收資訊。你想看的是開箱文、評測影片、分析報導。如果這時候有個網頁直接跳出「立即購買!」的大按鈕,你大概會馬上關掉,對吧?因為他根本沒搞懂你想幹嘛。

第二階段:開始比較,有點想買了

過幾天,你覺得好像不錯,就會開始搜:「iPhone 15 vs Samsung S24 比較」、「iPhone 15 Pro Max 評測」、「最佳拍照手機 2024」。這時候的你,已經從「學習模式」進入「比較模式」了。你想看的是那種有優缺點分析、規格比較表、或是很多網友真實心得的文章或影片。你希望有人幫你做決定。

第三階段:下定決心,就差臨門一腳

最後,你決定了,「好,就是它了!」。你就會搜:「iPhone 15 價格」、「PChome iPhone 15 Pro」、「Apple 直營店 台北101」。這時候你已經不是要看長篇大論了,你要的是最直接的資訊:哪裡買?多少錢?有沒有現貨?這就是準備掏錢的訊號。這時候,商品頁面、比價網站、地圖資訊,才是王道。

你看,從頭到尾都是同一個人、想買同一支手機,但因為在不同階段,他的「搜尋意圖」完全不一樣,需要的內容格式也天差地遠。

方法與實作所以,搜尋意圖到底有幾種?

業界很習慣把意圖分成四種,我覺得這個分法蠻好用的,但你要記得,這不是絕對的,很多時候意圖是混合在一起的。不過,我們先從基礎的四種來理解,會清楚很多。

我把它們整理成一個表,這樣比較好懂。

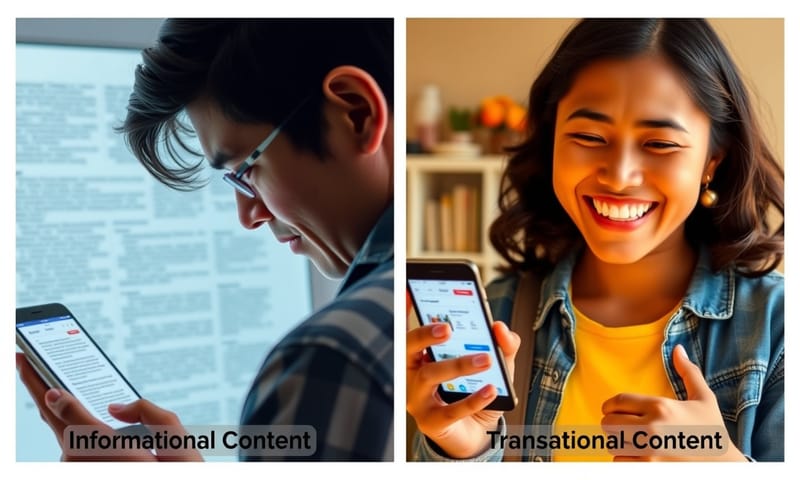

| 意圖類型 | 使用者心裡想的OS | 你該給他什麼內容? | 關鍵字大概長怎樣? |

|---|---|---|---|

| 資訊型 (Informational) | 「這是什麼?」、「怎麼做?」、「為什麼會這樣?」 | 寫那種超長、超詳細的文章啊,或是教學指南、懶人包。目標是變成他心中的專家。 | 通常是疑問句,像「如何理財」、「綠茶 好處」、「什麼是 SEO」。 |

| 導航型 (Navigational) | 「我要去 Facebook」、「我想找 Ahrefs 官網」 | 基本上不用特別做內容,你只要確保你的官網、品牌名搜尋結果是第一名就好了。 | 很直白,就是「品牌名」或「品牌名 + 登入/官網」這種。 |

| 交易型 (Transactional) | 「我要買!」、「我要預約!」、「哪裡有折扣?」 | 直接就是購物頁面了啦!商品介紹要清楚,按鈕要夠大,寫著「馬上買」! | 超明顯,會有「購買」、「價格」、「優惠」、「線上訂購」這類字眼。 |

| 商業調查型 (Commercial Investigation) | 「A 跟 B 哪個好?」、「CP值最高的...」、「...評價如何?」 | 這種超適合寫比較文、Top 10 清單、實測心得。要有表格、要有優缺點,幫他下決定。 | 關鍵字裡會有「比較」、「評測」、「最佳」、「vs」、「心得」。 |

說到這個,就不得不提 Google 自己怎麼看這件事。在他們那本厚厚的 Search Quality Rater Guidelines(搜尋品質評分指南)裡面,有個核心概念叫「Needs Met」,翻成白話就是「有沒有滿足使用者的需求」。這整本指南,基本上就是 Google 教他的人工評分員如何判斷一個網頁有沒有「讀懂空氣」、有沒有滿足使用者的意圖。所以我們現在做的這些分析,完全是順著 Google 的毛摸。

不過呢,在台灣市場,我自己是覺得「商業調查型」的意圖,常常會跑到 PTT 或 Dcard 上面。使用者想看的「真實心得」,比起制式化的比較網站,他們可能更相信鄉民的一篇圖文並茂的分享。這點跟歐美市場可能有點不一樣,在那邊,專門的評測網站(像 Rtings 或 Wirecutter)權威性非常高。

情境變體那...我怎麼知道某個關鍵字的意圖是啥?

問得好。這其實沒有什麼黑魔法,有幾個很笨、但超有效的方法:

- 直接下去 Google 搜搜看:這是最準的。你把你的目標關鍵字丟到 Google,看看排在第一頁的都是些什麼內容。

- 如果結果都是部落格長文、維基百科、教學影片 → 那就是資訊型意圖。

- 如果結果是各大品牌的商品頁、電商平台 → 那就是交易型意圖。

- 如果結果是一堆「...vs...」、「2024最佳...推薦」這種標題 → 那肯定是商業調查型。

- 如果跳出來的就是某個品牌的官網首頁 → 那就是導航型。

- 觀察 SERP 特色功能:SERP 就是搜尋結果頁。Google 常常會放一些特殊版位,這些都是線索。例如,看到「其他人也問了」(People Also Ask) 的區塊,代表資訊型意圖很強。如果看到一整排的購物廣告,那交易型意圖就不用懷疑了。

- 善用 SEO 工具:像是 Ahrefs 或 SEMrush 這些工具,現在很多都會直接幫你標註關鍵字的可能意圖,雖然不一定 100% 準,但可以當作一個快速的參考。

- 偷看你的 Google Search Console:如果你網站已經有些流量,可以去 GSC 看看使用者都是用哪些字詞找到你的哪些頁面。有時候你會發現,你想用 A 頁面去排「購買XX」,結果使用者都是搜「XX 如何使用」才進來的。這就代表你的頁面內容跟使用者的意圖有落差,是個很好的優化信號。

反例與誤解釐清最常看到的幾個「意圖錯亂」慘案

講了這麼多理論,我們來看幾個很經典的錯誤,我自己以前也犯過,真的繳了不少學費。

- 意圖錯亂一:用長篇大論去搶「交易型」關鍵字。

這超常見。 مثلاً,你想賣「人體工學椅」,然後就寫了一篇五千字的長文,從人體工學的歷史講到椅子材質的演進... 你想用這篇文章去排「人體工學椅 推薦」或「人體工學椅 價格」。結果呢?排名超爛。因為當使用者搜這些字的時候,他想看的是清楚的商品列表跟比較表,不是要上歷史課。你的五千字長文,比較適合去搶「為什麼需要人體工學椅」這種資訊型關鍵字。

- 意圖錯亂二:品牌首頁想包山包海。

很多老闆會希望公司官網首頁,可以排到所有跟產品相關的字。但「首頁」在 Google 眼中,最強的意圖就是「導航型」。它的主要任務,就是讓搜你公司名字的人可以找到你。你很難用首頁去跟專門的商品頁或部落格文章競爭其他意圖的關鍵字。

- 意圖錯亂三:搞混「商業調查」跟「交易」。

這兩個很像,但差一步就差很多。使用者搜「A 牌 vs B 牌」的時候,他還在猶豫。你應該給他一篇公正、詳細的比較文。結果你給他一個只有 B 牌商品的頁面,還寫著「B 牌最好,立即購買!」,他只會覺得你在吹牛,然後跳出去找下一篇。你應該先用比較文滿足他的調查需求,建立信任感,然後在文章的最後,才順理成章地引導他到商品頁面。

說到底,我自己覺得,搞懂搜尋意圖這件事,不只是一個 SEO 技巧,它更像是一種同理心的練習。你要學著去站在使用者的角度思考,去猜他現在的煩惱、他的好奇、他的渴望。當你開始這樣想的時候,你的內容自然就會變得更貼心、更有用,而 Google 只是順便獎勵你一下而已。

換你聊聊看!

那你最近一次用 Google 查東西,是為了解決什麼問題?是單純想學新知識、找特定網站、比較產品,還是已經準備好要買東西了?在下面留言分享一下你的「搜尋意圖」吧!