重點一句話

老實說,搞一個機箱箱體,真的不只是把鐵皮彎一彎、鎖起來就好。一個好的設計,是在散熱、強度、成本跟加工難度之間,找到那個最巧妙的平衡點。很多人只看外觀炫不炫,但魔鬼其實都藏在這些看不到的細節裡。

大家都在談散熱,但好像都漏了最根本的東西

我看了很多文章跟討論,大部分都在講風扇要怎麼裝、風道要前進後出還是下進上出。 這些當然都沒錯,但好像都預設你已經有一咖「完美的箱子」。但問題是,如果一開始的板材選錯、加工方式沒考慮到,你那個完美的風道設計根本就做不出來,或是做出來的成本會高到嚇死人。

就像很多人在聊電競機殼,外觀一個比一個酷炫,各種玻璃側透、RGB燈效。 但很少有人從工廠的角度去講,為什麼伺服器機箱大部分都長得那麼樸實無華? 因為那背後考慮的是完全不一樣的東西:結構穩定性、大批量生產的良率、還有最重要的,在塞滿發熱怪獸的機櫃裡,怎麼穩定地散熱幾萬個小時。 所以,今天我想從更源頭的地方,也就是「製造」的角度,來聊聊設計一個機箱到底要注意什麼。

到底怎麼做?從選料到加工的思路

好,那我們就一步一步來拆解。我自己是覺得,順序很重要,通常是先想散熱佈局,這會決定你的開孔位置跟大小;然後根據強度和成本需求選板材;最後才是決定用什麼加工方式最划算。

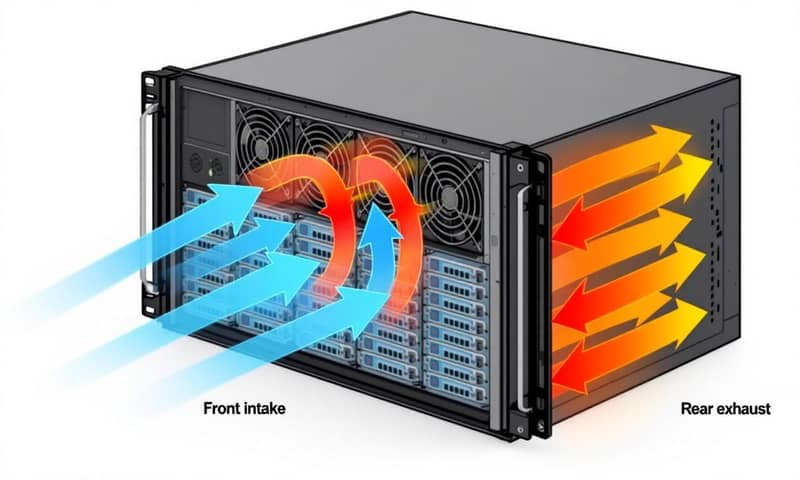

第一步:散熱,不只是風扇裝越多越好

散熱真的不是單純的數學題,不是風扇CFM(風量)數字越大就越好。風道規劃才是靈魂。 一般來說,消費級的桌機可能還能玩玩花式風道,像是很流行的垂直風道(煙囪效應)。 但在工業或伺服器應用上,最常見、也最可靠的還是前進後出的水平風道。 這樣才能確保在整排機櫃裡,每一台伺服器的散熱氣流不會互相干擾。

這邊有個坑,很多人會忽略「風壓」。如果你的機箱前面板開孔很密,或者有裝防塵網,那風壓不夠的風扇,就算風量再大,風也根本吹不進去。所以設計開孔率的時候,就要把風扇的規格一起考慮進來。

另外,國際大廠像 Dell 的伺服器設計,就很值得參考。 他們會在機箱內部用很多導流罩(Air Shroud),把氣流精準地引導到 CPU、記憶體這些高熱區域,而不是讓風在機箱裡亂竄。 這就是一種更精細的設計思維,每一絲氣流都不能浪費。

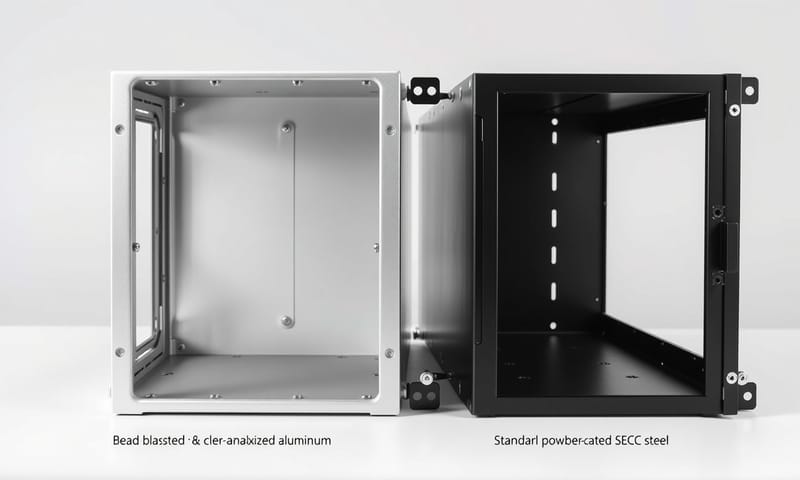

第二步:板材厚度與材質,錢都花在這裡

選板材就是一場成本、重量、強度跟防鏽能力的大亂鬥。 沒有哪一種是完美的,只有最適合你產品的。一般來說,厚度會用 `t` 來表示,例如 `t=1.0` 就是 1.0mm 厚。

我整理了一個簡單的比較表,這樣看比較清楚:

| 材質 | 俗稱/代號 | 個人點評 | 適合用在哪? |

|---|---|---|---|

| 冷軋鋼板 | SPCC | 最基本的鐵板,表面平滑,但沒處理的話超容易生鏽。通常都要烤漆或電鍍。 | 需要烤漆的內構件、不直接接觸外部環境的零件。 |

| 電鍍鋅鋼板 | SECC | 可以想成是化了妝的SPCC,表面有一層薄薄的鋅,有點防鏽能力,而且很好烤漆。 很多電腦機殼都用這個。缺點是切断面和沖孔邊緣沒保護,還是會鏽。 | 大部分的消費級電子產品機殼,像PC機殼。 |

| 熱浸鍍鋅鋼板 | SGCC | 防鏽能力比SECC強很多,因為鋅層比較厚。 表面會有特殊的鋅花紋路,沒那麼好看,但很耐用。黃仁勳說的「有夠水」的伺服器,很多就是用它。 | 伺服器、工業設備、戶外機箱,或是洗衣機、冷氣室外機這種對耐用度要求很高的地方。 |

| 鋁合金 | AL (e.g., 5052) | 優點就是輕、散熱好、質感棒。但就是貴,而且材質比較軟,加工沒弄好容易刮傷或變形。 搞陽極處理之後,那個質感真的沒話說。 | 高階音響、Mac Pro那種追求極致外觀的產品,或是需要輕量化的設備。 |

板材厚度的選擇,通常 `0.8mm` 到 `1.2mm` 是一般機殼最常見的範圍。低於 `0.8mm` 的話,機殼會感覺很軟、沒質感,甚至會因為風扇運轉而產生共振噪音。超過 `1.2mm` 雖然堅固,但重量和成本都會直線上升,而且加工也更費力。

第三步:加工方式,決定你的設計能不能實現

選好材料,就要想怎麼把它變成你要的形狀。最主流的就是板金加工,主要有幾種方法:

- 雷射切割 (Laser Cutting):精度超高,什麼奇形怪狀的孔都能切。 很適合用在打樣、小批量生產,或是有很多複雜曲線的設計上。缺點就是,跟傳統沖床比起來,大量生產時速度比較慢、成本也高一點。

- NCT 沖床 (Numerical Control Turret Punch Press):你可以想像成一個有很多標準形狀模具的巨大轉盤,靠電腦控制快速沖壓出圓孔、方孔、散熱孔等等。 如果你的設計都是用標準孔洞,那NCT的速度非常快,成本也低,超級適合大量生產。但如果要開特殊形狀,就要另外開模,那又是一筆費用。

- 折床 (Bending):把切好的平板,按照設計圖的角度折起來,變成有立體結構的箱體。這一步很考驗師傅的經驗,角度、順序都要對,不然尺寸就會跑掉。

所以你看,設計的時候就要想好。如果我設計了一個超酷的網孔圖案,但它不是NCT標準模具可以沖出來的,那工廠就只能用雷射切割慢慢跑,報價單上的數字可能就會讓你倒抽一口氣。

當國際標準遇上台灣在地製造

聊到製造,就不能不提國際大廠跟台灣在地工廠的差異。像Dell這種國際品牌,他們的機箱設計非常模組化、標準化。 很多地方都用卡扣、免工具安裝的設計,這是為了方便全球的大規模生產和後續維護。 他們的設計文件非常完善,公差要求極為嚴格,一切都是為了「可複製性」。

但反過來看,台灣有很多很厲害的中小型客製化板金廠或機殼廠。 他們的優勢在於「彈性」。 可能你只有幾十台、幾百台的需求,或是你的設計有一些比較特殊的想法,他們都有辦法幫你實現。他們不像大廠有那麼多繁瑣的流程,可以直接跟工程師溝通修改,打樣速度也快。 這種少量多樣、高彈性的服務,正是台灣製造的強項。 所以,如果你的案子是標準規格、量非常大,找大廠的供應鏈體系可能比較適合;但如果是客製化、小批量的產品,台灣在地的工廠絕對是很有競爭力的選擇。

現實的骨感:那些設計時沒想到的鳥事

理論上都規劃好了,但實際生產總會冒出一堆問題。我自己就遇過,設計圖上一個折彎看起來很簡單,結果工廠說他們的折刀不夠長,或是跟旁邊的結構干涉到,根本折不出來,最後只能改設計。

還有就是成本。例如,你為了好看,選了不鏽鋼髮絲紋的板材,結果發現這種板材有方向性,工廠排版時如果沒對齊紋路方向,做出來的成品東一塊西一塊,質感全毀。但如果要對齊,就會浪費很多板材,成本又上去了。這些都是在畫圖時很難體會到,但卻是製造端每天都在面對的現實。

所以,一個好的機構設計師,腦子裡不只要有CAD軟體,還要有一間虛擬工廠,隨時模擬這個東西到底能不能被「合理地」製造出來。不然設計再漂亮,都只是紙上談兵。

聊了這麼多,其實就是想分享一下,一個看似簡單的「鐵盒子」,背後牽涉到的學問比想像中多得多。下次在挑選機殼,或甚至自己有機會設計產品時,除了外觀,或許可以多想一下這些藏在細節裡的東西。

最後,想問問大家,如果你是DIY組裝電腦,你個人會把預算優先花在散熱效能上,還是更在意外觀、板材質感跟靜音效果?在下面留言聊聊你的看法吧!