嗯...物聯網,IoT。這詞聽了好幾年了。好像什麼東西都能連上網。但...然後呢?連上網,然後變成一堆數據。所以,重點不是「連」,是連了之後要「做什麼」。這才是核心問題。

重點一句話

簡單講,IoT 就是讓東西「活過來」、會「說話」。但你得先聽得懂它在說什麼,不然就只是噪音。

5大產業領域,真的有用嗎?

大家都愛談案例。好,我們也來看看。但不是看熱鬧,是看門道。看它到底解決了什麼「痛點」。

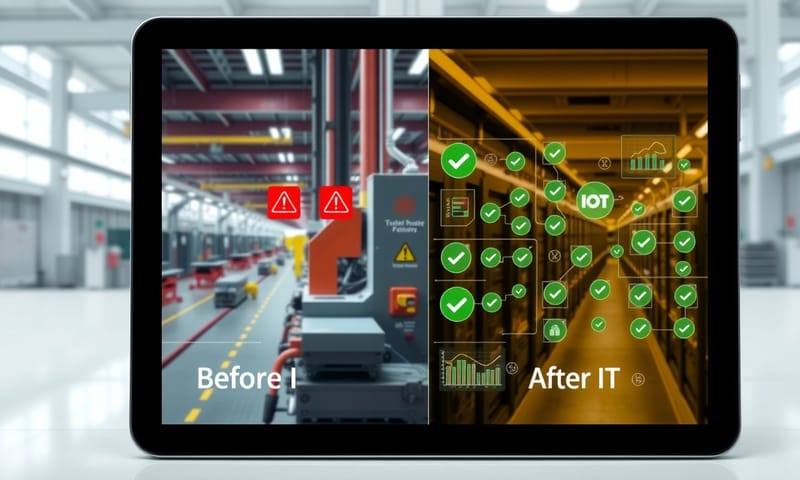

- 製造業...這不只是自動化。

想的不是機械手臂,想的是整條產線的「健康狀態」。以前是壞了才修,現在是快壞了就先保養。這叫「預測性維護」。靠感測器蒐集震動、溫度...這些數據,AI分析一下,就能在出事前發出警報。對台積電這種不能停的產線來說,這就是命脈。不過,中小企業呢?又是另一回事了。 - 農業...台灣的用法不太一樣。

國外那種動輒幾百公頃的大型農場,用無人機、衛星,玩的是規模。在台灣,我們地小。所以IoT用在更「精緻」的地方。像是蘭花溫室,控制濕度、光照,讓每一盆都長得漂亮。或是養殖漁業,水裡的溶氧量、酸鹼值,24小時監控。這不是為了省多少人力,是為了提高良率、賣個好價錢。這點跟全球趨勢報告裡提到的規模化應用,思考路徑很不一樣。 - 醫療...從醫院延伸到家裡。

以前,你只能在醫院量心跳、血壓。現在?穿戴裝置隨時都在記。這些數據傳回醫院,醫生可以遠端監控。特別是那些有慢性病的長輩。這不只是方便,有時候是救命。不過,隱私跟數據準確性的問題...嗯,這很麻煩。 - 零售...終於不用再猜了。

開店最怕什麼?該補貨的沒補,不該進的堆一倉庫。智慧貨架,東西被拿走,系統就知道。再結合POS機的銷售數據,庫存管理就變得很聰明。甚至可以分析客人都在哪些貨架前停留最久。這就是把線下的行為,變成線上的數據。 - 物流...司機跟貨物都在哪?

這應該是最早應用的。車隊管理。每台貨車裝上GPS跟感測器。總部不只知道車在哪,還知道司機有沒有急煞、急加速,甚至油耗狀況。現在更進一步,連貨物本身都有追蹤器。特別是那種需要冷藏的疫苗或食品,全程溫度都能監控,確保沒斷鏈。

那...要怎麼開始?

聽起來很美好。但一頭栽進去,很容易淹死。不是買一堆感測器就叫智慧化。

第一步,應該是問問題。不是「我要用什麼技術」,而是「我最大的麻煩是什麼?」

- 是廢品率太高?

- 是能源費用降不下來?

- 還是常常找不到東西?

從最痛的地方下手。定義出一個「可以被測量」的問題。然後才去找對應的工具。從小處開始驗證,看看投入跟產出划不划算。這點,工研院對中小企業的輔導報告裡也一直強調,先求有感,再求全面。

| 產業領域 | 關鍵應用 | 主要好處 (口語說) | 最大難關 (真心話) |

|---|---|---|---|

| 智慧製造 | 預測性維護、良率監控 | 機器不會再「突然」罷工了。 | 老舊機台要整合,比登天還難。 |

| 精準農業 | 環境感測、自動控制 | 靠天吃飯的成分,少一點。 | 初期建置成本高,小農心很痛。 |

| 遠距醫療 | 生理數據監測 | 人不在醫院,但醫生好像還在。 | 數據的準確跟病人的隱私,很怕出包。 |

| 智慧零售 | 庫存管理、顧客分析 | 終於知道貨該怎麼補、客人愛逛哪。 | 導入系統很花錢,要賣多少東西才賺得回來? |

| 車隊物流 | 資產追蹤、駕駛行為 | 司機跟貨在哪,一清二楚。 | 司機覺得自己被監視,會有反彈。 |

2025年的產品,會長什麼樣子?

接下來的趨勢...我覺得有幾個詞會一直出現。

- AIoT: 就是AI + IoT。以前的感測器只是個「眼睛」,負責看和傳。現在的感測器,多了「大腦」。比如一個攝影機,不只拍下畫面,它能直接在現場就判斷有沒有人入侵,然後才發警報。這就是所謂的「邊緣運算 (Edge Computing)」,反應更快,也減少傳輸一堆無用影像的負擔。

- 數位分身 (Digital Twin): 這個詞很酷。簡單說,就是為現實世界裡的一個東西,在電腦裡創造一個一模一樣的「數位雙胞胎」。 比如一座工廠,所有的機台、管線,在電腦裡都有個分身。現實中的感測器數據會即時傳給這個數位分身,讓它完全同步。好處是?你可以在這個數位分身上做各種實驗,比如調整參數、模擬故障,看會發生什麼事,而不用去搞亂真實的產線。

- 更重視「永續」: 以前談IoT,都是講效率、講賺錢。現在,越來越多是用來解決ESG的問題。比如監控工廠的碳排、水電用量,找出浪費在哪裡。Gartner的報告也提到,永續性是驅動IoT投資的一大動力。

但說真的,問題也不少

一片光明的背後,坑其實很多。

- 資安,永遠的痛。

每一個連上網的感測器,都是一個潛在的破口。 你的智慧燈泡,可能變成駭客入侵你家網路的大門。在工廠裡,這更致命。之前就有新聞說,有工廠的產線被駭客透過一個小小的溫控器癱瘓。 - 整合的惡夢。

不同廠牌的設備、不同時期的系統,要全部串起來對話...光想就頭痛。這需要非常專業的人才,而這種人才,現在非常缺。 - 成本與ROI的迷思。

老闆最關心的:我花這幾百萬,什麼時候能賺回來?IoT的效益,有時候不是那麼直接。它可能是降低了風險、提升了品質,這些很難馬上換算成金錢。如果沒有想清楚,很容易變成一場昂貴的科技展演。

所以,IoT不是萬靈丹。它是一個工具,一個很強大、但也很複雜的工具。用對了,是助力;用錯了,就是個錢坑。

回到最初的問題,連上網,然後呢?答案需要每個想導入的人,自己先想清楚。對你的事業來說,最需要被解決的問題,到底是什麼?

聊聊你的看法:

你覺得在你的產業或工作中,導入物聯網最大的阻礙是什麼?是成本、技術、還是人才?在下面留言分享你的觀點吧。