最近在想...AIoT 這個詞到底在紅什麼?

嗯...最近一直在想,AIoT 這個詞好像突然就冒出來了,到處都在講。老實說,一開始聽到的時候,只覺得又是一個新的專有名詞,大概跟什麼 5G、區塊鏈差不多吧,聽起來很厲害,但跟我有什麼關係?

不過後來稍微了解了一下,發現它可能...比我想的更貼近生活。它不是那種很遙遠的未來科技,比較像是把我們已經有點習慣的東西,變得更...聰明一點點。你知道的,那種「好像沒什麼,但又回不去」的感覺。🤔

簡單講,AIoT = AI + IoT

這不是什麼複雜的公式。AIoT,就是人工智慧(AI)跟物聯網(IoT)的結合。 我自己是這樣理解的:

- 以前的 IoT(物聯網):像是你家的智慧燈泡、智慧冷氣。你可以用手機 App 遠端開關它,或是設定排程。 方便是方便,但它就是個「聽話的工具」,你叫它做什麼,它才做什麼。

- 現在的 AIoT(人工智慧物聯網):是在「聽話」的基礎上,加上了「會思考、會學習」的大腦。 它不只連上網路,還會利用 AI 分析收集到的數據,然後自己做決定。

舉個例子好了,IoT 冷氣是你下班路上,用手機先打開,回到家就很涼。 但 AIoT 冷氣是,它學習你大概都幾點回家,在你回家前就「自己」打開,甚至能感應到房間裡的人數、活動量,來調整最剛好的溫度,順便省電。 差那一點點,感覺就完全不一樣了。

所以,它到底用在哪?從家裡到整座城市

這東西的應用範圍,說真的比我想像的廣很多。 從最小的個人裝置,到一整個城市,好像都能沾上邊。

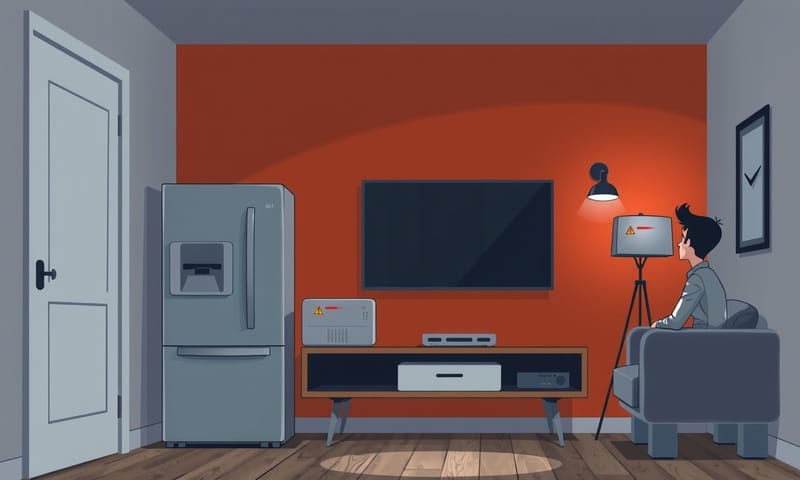

- 智慧家庭 (Smart Home):這應該是大家最熟悉的。不只是開關電器,而是各種設備的「連動」。 像是你早上起床,窗簾自動拉開、咖啡機開始煮咖啡、音響播放你喜歡的音樂。或是你設定「電影模式」,燈光自動變暗、電視打開、環繞音響啟動。這一切都是自動發生,不是你一個一個去按。

- 智慧醫療 (Smart Healthcare):這幾年越來越多穿戴裝置,可以偵測心律、血氧什麼的。 AIoT 能讓這些裝置不只是記錄,還能「預警」。例如,它分析長輩的日常活動數據,如果發現走路模式異常,可能會判斷有跌倒風險,然後提早通知家人。

- 智慧零售 (Smart Retail):對店家來說,AIoT 攝影機不只是防盜,它能分析人流、顧客在哪些貨架前停留最久,幫助店家優化商品擺設。甚至能做到庫存預測,在東西快賣完前提早叫貨。

- 智慧交通 (Smart Mobility):這就比較大了。紅綠燈不再是死板地倒數計時,而是能互相溝通,根據即時車流量調整秒數,疏導交通。 像高雄市就有導入「路口智慧感測系統」,用來取締違規,提升用路安全。

- 智慧製造 (Smart Manufacturing):這對台灣的產業來說很重要。工廠裡的機器手臂、產線,可以透過 AIoT 做到「預測性維護」。 機器會在快要故障前自己發出警報,讓廠商先來維修,而不是等到產線都停了才來處理,能省下很多成本。

- 智慧城市 (Smart City):這是最全面的概念。 小至會回報自己「我滿了」的智慧垃圾桶,大到整個城市的防災系統。 像台灣這幾年推動的「亞洲.矽谷推動方案」,就是希望把 AIoT 技術應用在不同層面,從智慧交通到智慧醫療,打造更方便、更有效率的城市生活。 這個計畫不僅是政府在推動,也希望能帶動民間企業一起參與。

不過...真的有這麼美好嗎?

聊了這麼多好處,但...說真的,每次想到這些,我心裡還是有點疙瘩。太方便的背後,總覺得有些代價。

最大的問題,大概就是「隱私」吧。 當家裡所有東西都連上網,都在收集數據... 那代表你的生活習慣、作息、甚至說了什麼話,都可能被記錄下來。 這些數據被存到哪裡?誰能看?會不會被濫用?想一想其實有點可怕。 之前國外就發生過智慧攝影機被駭客入侵的事件,讓人覺得很不安心。 研究也發現,很多 IoT 設備在區域網路裡,不知不覺就洩漏了你的個人資訊。

再來就是「安全感」的問題。萬一網路斷了、系統當機,或是 AI 自己「判斷錯誤」,那家裡的門會不會打不開?冷氣突然自己開到最強?雖然機率可能不高,但光是想到這種失控的可能性,就讓人有點焦慮。😂

最後還有一個很現實的...就是錢。要打造一整套順暢的智慧家庭,從設備到安裝,目前還是不便宜。 而且品牌之間還不一定能完全相容,這也是一個麻煩點。

那...我家適合裝這些嗎?一個簡單的比較

所以,到底要不要擁抱 AIoT?我自己是覺得,不用一次到位,可以從單一產品開始試試看。下面我用冷氣做個簡單的比較,大家可以參考看看自己的需求在哪個階段。

| 類型 | 傳統冷氣 | IoT 智慧冷氣 | AIoT 智慧冷氣 |

|---|---|---|---|

| 控制方式 | 只能用遙控器...有時候還找不到在哪。😅 | 可以用手機 App 遠端開關,超方便! | 它...好像比我還懂我。會自己學我的習慣,自動開關跟調溫。 |

| 節能效果 | 要自己手動調,常常忘記關。 | 可以設定排程,比手動好一點。 | 會根據天氣、室內人數自動調整,主動省電。 |

| 體驗感覺 | 就是個工具,冷了就開,不冷就關。 | 有點「掌控感」,覺得自己走在科技尖端。 | 有點像...多了一個無形的管家,默默把一切都打理好。 |

| 隱私風險 | 完全沒有,最安心。👍 | 有,需要連網,App 可能會收集使用數據。 | 風險最高。因為它要「學習」,所以會收集更多更詳細的個人習慣數據。 |

說到底,AIoT 就像一把雙面刃吧。它帶來了前所未有的便利,但也帶來了隱私和安全的疑慮。這點在台灣推動「亞洲.矽谷推動方案」時,政府也有提到資訊安全的重要性。 而對我們個人來說,或許重點不在於全盤接受或全盤拒絕,而是去了解它、思考自己願意用多少「數據」去交換多少「便利」。

聊了這麼多,你最期待或最擔心 AIoT 的哪個部分?留言分享一下吧~