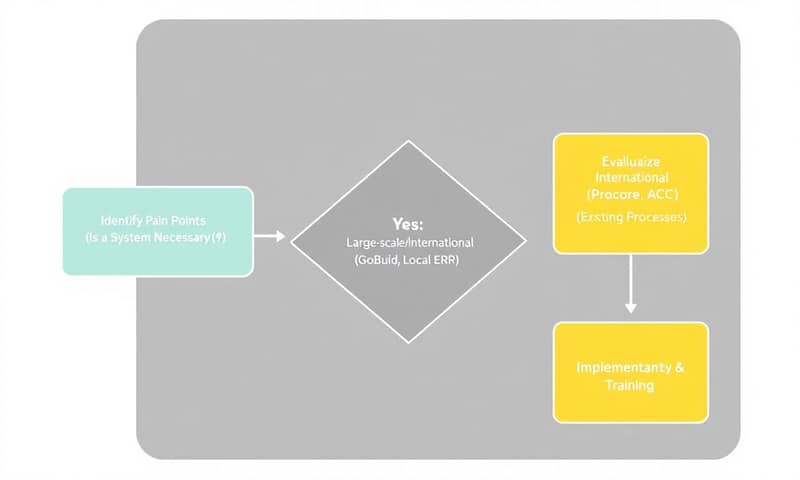

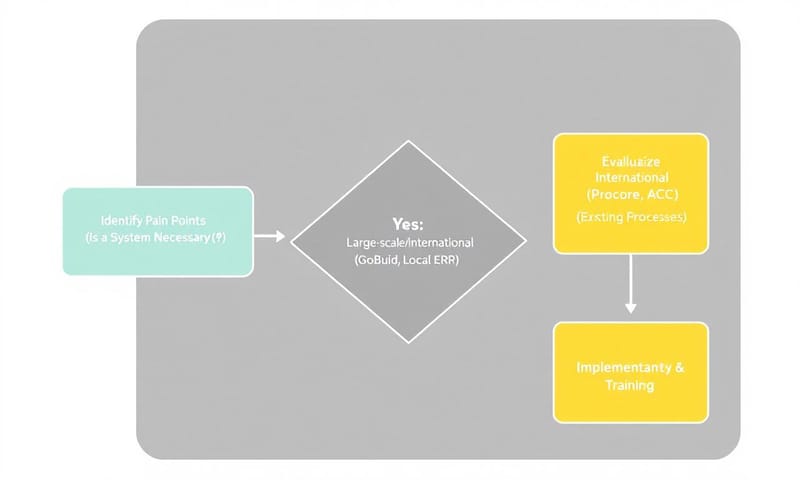

嗯…每次談到工程監工系統,大家好像都很急著問功能、比價格。但說真的,最應該先問的,或許是「我們公司現在真的需要一套系統嗎?」或者說,「問題到底出在哪?」

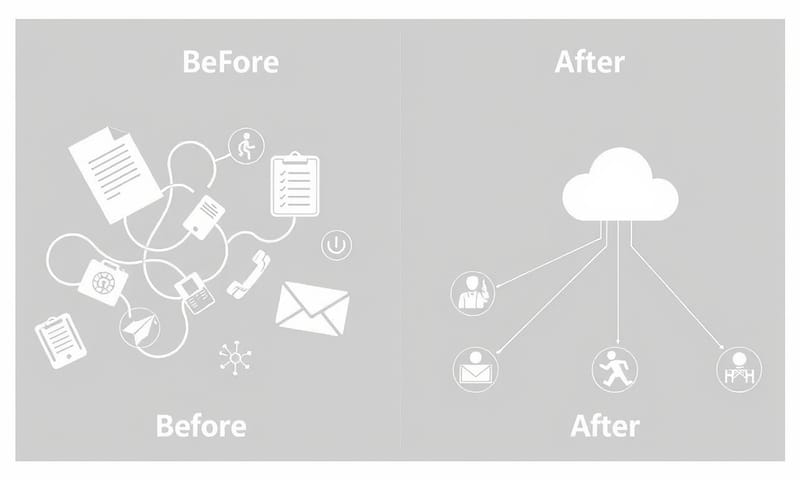

我看過太多案子,花大錢買了號稱功能最強的平台,結果現場師傅沒人用、主任嫌麻煩,最後還是回到 LINE 群組跟紙本。那錢…就算白花了。所以,在比較 A 系統、B 系統之前,不如先靜下來想一下,我們是溝通不良?進度追蹤不到?還是文件亂七八糟?釐清痛點,才不會買到用不到的功能。

一句話結論:系統是來解決「管理」問題的,不是來製造更多「學習」問題的。

## 對照案例:國際大廠與在地選擇的思路差異聊到系統,很多人會直接想到國外的 Procore 或 Autodesk Construction Cloud (ACC)。這些確實是業界巨頭,功能非常全面。 Procore 像是一個全能的專案管理中心,從文件、財務到現場協作都包了。 而 ACC 的強項在於跟自家設計軟體(像 AutoCAD、Revit)的深度整合。 如果你的工作流程非常依賴 BIM 模型,那 ACC 的吸引力就很大。 G2 上的使用者評論也提到,Procore 在文件管理和現場協作方面評分稍高,而且客戶支持很受好評。

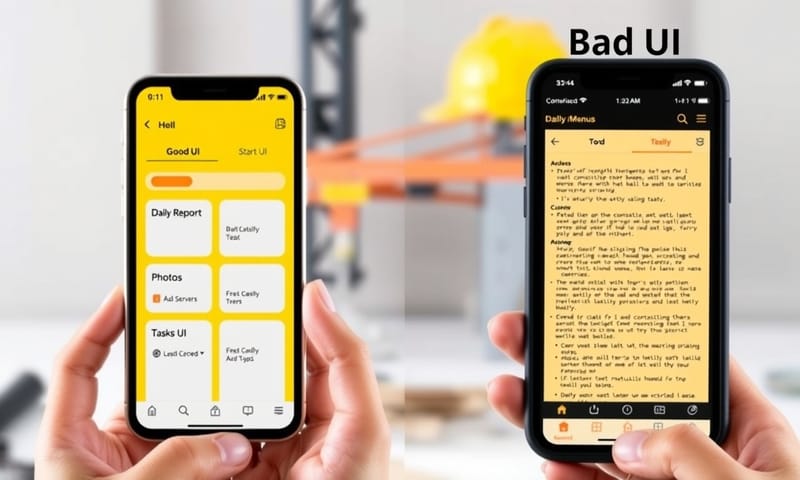

不過,這些國際級的系統,就像是航空母艦,什麼都有,但也因此變得龐大、複雜,而且…不便宜。 對於很多台灣的中小型承包商或專業工班來說,可能只需要其中的幾項核心功能,例如日報表、照片管理和任務指派。這時候,一些更輕量、更符合在地需求的系統,像是 GoBuid 或其他台灣本土開發的 ERP,可能更接地氣。 GoBuid 就主打行動優先、介面直觀,還有中文客服,這對第一線使用者來說,門檻低很多。

還有一個很實際的點,就是法規。台灣的公共工程,對於施工日誌的格式和內容有明確規定。 一個好的在地化系統,通常會內建符合公共工程委員會要求的報表範本,這能省下很多行政作業時間。 國際軟體雖然功能強大,但在這塊的客製化彈性或內建範本,就不一定能完全滿足台灣的需求。所以這點在選擇時要特別注意。

好,如果確定要導入系統了,那該看哪些功能?我覺得可以從三個最核心、最有感的面向來切入:現場回報、圖文管理、任務追蹤。

現場回報與日誌

這大概是最基本也最重要的功能。傳統用紙本寫日報,常常是晚上回到辦公室才開始回憶今天做了什麼,很容易漏掉細節。一個好的 App 應該要讓現場人員能用手機輕鬆完成。 這包括:

- 打卡與人員管理: 誰上工了、做了多久,系統自動記錄,不用再人工登記。

- 施工日誌電子化: 最好能有符合法規的範本,填寫天氣、進度、機具、材料等資訊,然後一鍵生成報表。

- 照片即時上傳: 拍完照直接附加到對應的施工項目或缺失紀錄上,照片自帶時間和地點戳記,省去整理的麻煩。

圖文管理與版次控制

「師傅,你拿的是舊版的圖!」這句話在工地大概跟「午安」一樣常聽到。圖紙版次混亂,絕對是造成重工和糾紛的主要原因之一。系統必須要有一個「單一事實來源 (Single Source of Truth)」的圖文管理中心。 評估重點有:

- 版次控制: 系統要能清楚標示最新版的圖,舊版自動封存。讓所有人都能確保自己看的是最新的資訊。

- 圖面標註與協作: 能在圖上直接圈出問題點、下評論、指派給特定人員,所有討論紀錄都跟著圖走,一目了然。

- 行動端存取: 現場人員用平板或手機就能隨時叫出最新的圖,不用再扛著一大捆紙本圖紙。

任務指派與缺失改善 (Punch List)

當驗收發現瑕疵,或需要請不同工班協作時,最怕的就是事情交代下去了,然後…就沒有然後了。數位化的任務追蹤可以解決這個問題。

- 建立任務與指派: 拍下缺失照片,簡單描述問題,然後直接在系統上指派給負責的廠商或師傅。

- 進度追蹤與提醒: 系統會自動追蹤任務狀態(待處理、處理中、已完成),甚至可以設定期限提醒,避免石沉大海。

- 責任明確: 誰該做、何時要完成,清清楚楚,減少口頭交代不清的爭議。

這裡我簡單拉個表格,比較一下不同規模導向的系統,在思考上會有什麼差異。這不是絕對的,只是一個概念上的參考。

| 評估面向 | 大型全功能系統 (如 Procore, ACC) | 中小型精簡系統 (如 GoBuid, Fieldwire) | 本土 ERP 系統 (如高益, 華崗, 偉盟) |

|---|---|---|---|

| 核心優勢 | 功能超完整,適合跨國、大型、複雜的專案。 跟BIM整合很深。 | 行動端體驗好,容易上手,專注解決現場核心痛點。 | 通常跟會計、採購、人事系統綁在一起,財務整合度高。 |

| 導入成本 | 很高,不只軟體授權費,還有導入顧問跟教育訓練的費用。 | 相對親民,很多是按使用者人數或專案規模收費,彈性較大。 | 一次性買斷或年費制都有,但客製化程度高,費用範圍很廣。 |

| 適合對象 | 大型總承包商、業主,有專門的 IT 或 BIM 團隊來支援。 | 中小型承包商、專業工班、室內設計公司,追求快速上手。 | 很重視成本會計、合約估驗、與公司整體營運整合的營造廠。 |

| 潛在挑戰 | 太複雜,一線人員抗拒使用,結果只有少數管理者在用。 | 功能可能不夠深,例如複雜的財務或 ERP 整合能力較弱。 | 介面通常…比較傳統,行動端體驗可能沒那麼流暢。需要時間適應。 |

最後,想聊聊導入為什麼會失敗。這比選哪個系統更重要。

第一個,也是最常見的,就是「老闆一頭熱,員工冷處理」。老闆可能參加了某個研討會,覺得數位轉型很重要,就買了系統。但沒有充分跟第一線的使用者溝通,沒有解決他們的疑慮(例如:會不會增加我工作負擔?我不會用怎麼辦?),那阻力肯定很大。

第二個是「想一步到位」。想把所有紙本流程、所有管理問題,一次性全部用系統解決。這通常會導致系統變得超級複雜,學習曲線陡峭到讓人想放棄。比較好的做法是,先從一個最小的痛點開始,例如「施工照片管理」,讓大家先感受到數位化的好處,建立信心後,再逐步擴大應用範圍。

第三,低估了「教育訓練和持續支持」的重要性。軟體買來不是就結束了。需要有人持續地教大家怎麼用,解決使用上的問題,並根據回饋來優化流程。如果沒有這個角色,系統很容易就會被慢慢遺忘在角落。

所以,到底該怎麼辦?

嗯,繞了一圈,好像也沒給一個標準答案。因為本來就沒有。我的建議是,先放下對「完美系統」的執念。

先從盤點自己公司的流程與痛點開始。找幾個不同崗位的同仁,從工地主任、安衛人員到會計,一起聊聊。把問題列出來,排出優先順序。然後,帶著這些具體問題去找解決方案。試用系統時,不要只看功能列表,要實際模擬一個工作場景,看看它跑起來順不順。

記住,工具是輔助,人才是核心。一個 60 分的系統,如果團隊 100% 投入使用,效果會遠遠好過一個 100 分的系統,卻只有 10% 的人在用。

最後,我想問問大家:在你的工程經驗中,覺得最需要被數位工具解決的管理痛點是什麼?是煩人的文書作業,還是永遠對不上的圖資?在下面留言分享你的看法吧。