AIoT,聽起來很炫,但怎麼選廠商?

這問題…嗯,有點大。AIoT,人工智慧加物聯網。聽起來像是所有東西裝上網路、變聰明,然後工廠效率就翻倍了。很多報告都這樣講。 但實際下去談,才發現根本不是那麼一回事。

選錯廠商,不是錢白花而已,是整個產線跟著你空轉。更慘的是,數據收了一堆,結果全是垃圾,什麼也分析不出來。這點泓格科技的鄭樹發有提過,數據不準,都是噪音。 這是我聽了幾場研討會,還有跟幾個導入過的廠長聊過之後,最深的感觸。

第一步:別先急著看技術,先看「場景」

很多人第一個問題都問:「你們家用什麼平台?」「技術有多強?」

但這可能搞錯重點了。更該問的是:「你做過我們這個產業的案子嗎?」

工廠、農業、零售、醫療...每個場景的know-how差太多了。 智慧製造裡,光是做CNC機台的,跟做塑膠射出的,要看的數據、要解決的問題就完全不同。前者可能看機台震動、刀具壽命;後者看料溫、壓力曲線。

一個做過智慧農業灌溉的廠商,跑來跟你說他懂工廠的預測性維護,這就要打個問號。 因為產業知識才是最難複製的。技術平台大家用的可能都差不多,AWS、Azure...但怎麼把技術跟你的現場對接,才是關鍵。

技術整合能力才是魔王關

這大概是最多專案失敗的地方。AIoT最煩的就是「整合」。 你有舊的ERP系統、現場的MES,還有各種不同年代、不同牌子的機台PLC。 新的AIoT廠商進來,能不能把這些東西全部串起來,讓數據順暢流動?

這不只是技術問題,更是「溝通」跟「經驗」問題。廠商有沒有能力跟你的IT部門、產線老師傅溝通?他懂不懂那些舊設備的通訊協定?

之前聽過一個案例,一家廠商很會做雲端AI分析,但對現場設備一竅不通。結果光是把機台數據撈出來,就搞了快半年,專案進度大延遲。ABI Research的資料好像也側面印證了這點,亞洲區專案交付延遲率比歐美高,可能就跟這種單一廠商包辦但整合能力不足有關。

所以,與其聽他說AI模型多厲害,不如問他:

- 接過最舊的設備是什麼?花了多久?

- 跟我們公司的ERP或MES系統對接,有沒有經驗?

- 數據所有權是誰的?未來如果想換供應商,數據拿得走嗎?

大型平台商 vs. 垂直領域專家,怎麼挑?

這也是個大哉問。是有點像…你要自己買菜、找食譜來煮一桌滿漢全席,還是直接去餐廳點菜。

大型雲端平台像AWS、Microsoft Azure,他們提供的是一整套很強的工具箱(食材跟廚具)。 彈性很大,但前提是你要有自己的廚師團隊(IT和開發人員)。

垂直領域的系統整合商(SI)就像是餐廳。他可能就專做幾個菜系(特定產業),但是從採買到上菜都幫你弄好。 對於資源有限,或不想養一個技術團隊的公司來說,比較省事。

這裡簡單做個筆記比較一下:

| 類型 | 大型雲平台 (如 AWS, Azure) | 垂直領域系統整合商 (SI) |

|---|---|---|

| 優點 | 工具齊全、彈性超高,想怎麼組合都可以。技術很前沿。 | 懂產業痛點,有現成方案能快速套用。從頭到尾幫你服務好。 |

| 缺點 | 要自己組團隊開發,很燒錢也很花時間。像給你一堆樂高,但沒附說明書。 | 方案可能被「綁死」,彈性比較小。未來要擴充或改功能,都要看他臉色。 |

| 適合誰 | 本身技術能力強、資本雄厚的大公司,想建立自己的核心系統。 | 想快速看到效果、內部IT資源不多,或是不想處理繁瑣整合問題的公司。 |

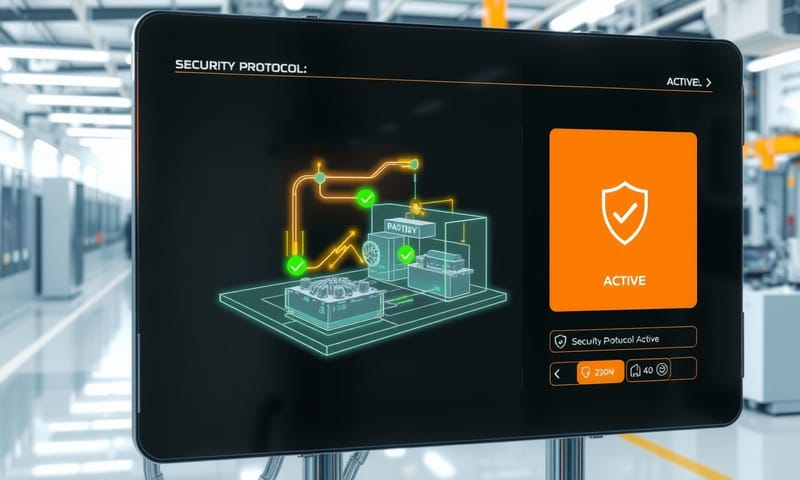

別忘了看資安和長期維運

東西上雲、連網,資安就是個大問題。 尤其是工廠的產線機密,萬一外洩…後果不堪設想。問清楚廠商的資安架構、有沒有符合國際標準(像ISO 27017之類的),這是基本功。

還有,系統上線只是第一步。後面的維運、更新、演算法優化…誰來做?費用怎麼算?很多廠商一開始報價很低,但後續維護費用高得嚇人。這點一定要在合約裡先談清楚。

這讓我想到,台灣很多廠商,像是研華,他們就是從硬體製造慢慢轉型成系統整合服務,在全球都有據點。 這種有長期營運基礎的公司,相較於突然冒出來的新創,在長期支援上可能比較穩。當然不是絕對,但可以當作一個評估點。

所以,結論是?

嗯…好像沒有標準答案。

我的筆記大概是這樣:先把自己的「應用場景」和「痛點」定義清楚。然後,去找真正在這個領域有實戰經驗的廠商,而不是只會說PPT的。 最後,把技術整合的複雜度、資安、長期維運成本,都想清楚了再簽約。

選AIoT廠商,選的不是技術,更像是選一個長期的合作夥伴。他得夠懂你,你們也得能一起解決問題。就這樣吧。

看完這些,你覺得自己公司在導入AIoT時,最大的坎會是技術還是人?