嗯...今天要來聊一個...一個最近很紅,但很多人都搞錯方向的東西。就是 Unified Namespace,簡稱 UNS。

很多人一聽到這個,就馬上想到 MQTT,覺得這就是一個 IT 的技術問題。但說真的...如果只把它當成 MQTT,那就...那就把事情看得太淺了。這完全劃錯重點了。

我自己是覺得,這個概念的根,其實比你想的深得多。它不是什麼全新的發明,反而...嗯...更像是一種把舊智慧重新組合起來的方法。一部分來自 IT 世界的 Namespace,這個搞程式的應該不陌生;另一部分,其實是我們機械、資產管理領域喊了幾十年的東西,像是什麼 Asset Hierarchy 啊、資產分類之類的。

重點一句話:UNS 就是讓整個公司用「同一個名字」叫「同一個東西」啦。

聽起來很廢話對不對?但這件事超級、超級重要。你想想看,你口袋裡的身分證、健保卡、駕照...上面的名字、生日、身分證字號,是不是都一模一樣?

那如果,你去醫院掛號,健保卡是一個名字;你去監理站,駕照是另一個名字;你去報稅,戶政資料又是第三個名字...這會發生什麼事?根本天下大亂,你根本無法證明「你就是你」。

好,現在把這個場景搬到工廠裡。一台泵浦,在你的 ERP 系統裡,可能叫「A廠區冷卻水泵浦」;然後在維修系統(EAM/CMMS)裡,它的名字變成「P-101」;結果到了產線的 MES 系統,它又被叫做「冷卻站一號機」。

你看,這不就跟剛剛那個身分錯亂的例子一模一樣嗎?三個系統在講同一個鬼東西,卻用了三個完全不同的名字。電腦很笨的,你沒告訴它,它怎麼會知道這三個是指同一個東西?

這就是現在一堆企業面臨的「資訊孤島」,根本上的混亂來源。然後我們還想在這堆混亂上面蓋 AI、蓋大數據分析...這不是開玩笑嗎?地基都沒打好,蓋什麼高樓大廈。

這東西到底是怎麼來的?拆開來看就懂了

所以說,UNS 不是一個新發明,它更像是一個...嗯...一個「指導原則」或是一個「框架」。它告訴我們,應該怎麼把現實世界的東西,好好地「翻譯」成數位世界能懂的語言。我們可以把它拆成幾個部分來看。

第一部分:IT 領域的「Namespace(命名空間)」

這個概念其實是從寫程式那邊借來的。在軟體開發裡,為了避免不同人寫的 function 或 class 名字打架,就會用 Namespace 把它們隔開來。比如說,A 團隊可以有一個 `calculate()`,B 團隊也可以有一個 `calculate()`,只要它們在不同的 Namespace 底下,就不會衝突。

在資料庫裡面,這個概念也存在很久了。像是 Oracle 文件裡就有提到,他們用 schema 來定義物件的「所有權」,而 namespace 則是對這些物件進行「分類」的方式。簡單講,就是把一堆桌子、椅子、櫃子...先分門別類,貼上標籤,這樣才好管理。

所以,Namespace 的核心精神就是:有組織、有分類、避免混亂。這在 IT 領域是幾十年來的基本功。

第二部分:資產管理界的「Asset Hierarchy(資產層級)」

再來,我們把鏡頭拉到工廠或是一些重資產的產業。其實,像 ISO 55000 這種資產管理標準,早就強調「資產層級」(Asset Hierarchy)的重要性了。這到底是什麼?

白話文就是,把公司的所有資產,從大到小,像樹狀圖一樣排好。例如:國家 → 城市 → 廠區 → 產線 → 設備 → 子系統 → 零件。這樣一層一層地,建立起它們之間的關係。

為什麼要做這件事?因為這樣你才能做有效的生命週期管理、風險評估、還有成本分析啊。沒有這個層級結構,所有東西都是一盤散沙。

然後呢,還有更細的標準,像是 ISO 14224 或 IEC 81346,它們就在教你怎麼做「資產分類」跟「參考命名系統」。

- ISO 14224:這比較偏石油、天然氣產業,它教你怎麼收集設備的可靠度跟維修數據,重點是統一數據的格式跟品質。

- IEC 81346:這個就更通用了,它提供一套規則,教你怎麼幫工業系統裡的所有東西(從功能、位置、產品類型等不同角度)取一個不會搞混的名字。它強調一個「統一的參考命名系統」。

說到這個,我就想到... 這跟台灣很多中小企業的現況反差很大。國際標準講得很理想,要統一命名。但現實是,像在台灣很多工廠,可能 ERP 是鼎新或 SAP,MES 是自己廠內 IT 寫的,然後機台又是德國、日本、美國來的...光是設備本身的命名規則就全都不一樣,這就很頭痛。

所以你看,IT 的人和工廠的人,其實幾十年來都在用各自的方式,試圖解決「把東西整理好」這個問題。只是一個在數位世界,一個在物理世界。

第三部分:把這兩件事串起來的 ISA-95

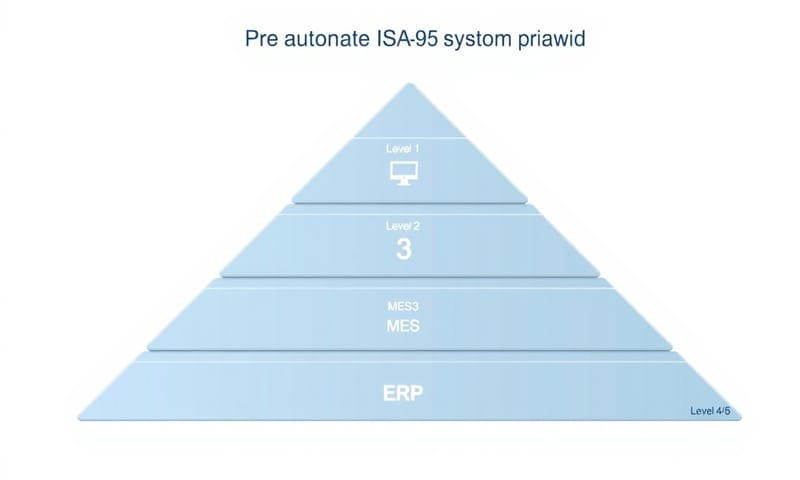

那...誰來當中間的橋樑呢?我覺得 ISA-95(就是那個自動化金字塔模型)就扮演了這個角色。

很多人只把 ISA-95 當成一個分層模型,Level 0 是實體設備,Level 1 是感測器/PLC,Level 2 是 SCADA/HMI,Level 3 是 MES,Level 4/5 是 ERP...這樣。沒錯,但它不只是一個分層圖。

它其實是一個超棒的「資料模型」。它不只定義了層級,還定義了每一層之間應該交換什麼資訊、設備跟設備之間的關係是什麼。它等於是幫我們畫好了一張地圖,告訴你,一個工廠的數據,應該要怎麼從最底層的感測器,一路往上傳到 ERP,而且在傳遞的過程中,保有它的「脈絡」(Context)。

所以,你有沒有發現?

這些標準,不管是 IT 的、還是 OT 的,其實都在引導我們做同一件事:建立一個基於實體資產的 Namespace。把現實世界的東西,用一種有結構、有邏輯的方式,轉成數位格式,讓各種系統都能看懂、都能用。

這真的沒有捷徑,你必須要用一個有結構、有邏輯的順序來做這件事。

所以,導入前後到底差在哪?

講了這麼多理論,我們來點實際的。一個公司,有沒有搞 UNS,差別到底在哪裡?我自己是覺得,看下面這個表就很有感覺了。

| 場景 | 導入 UNS 之前(資訊孤島狀態) | 導入 UNS 之後(單一真實來源) |

|---|---|---|

| 高層想看報表 (例如:某產線的能耗跟良率關係) |

「來人啊,幫我拉一下ERP的工單、MES的良率、還有SCADA的電錶數據...」「蛤?機台編號對不上?...那...那你們自己想辦法人工對一下,下禮拜給我。」 | 「喔,Dashboard 上直接拉就好了。」 因為所有數據的 Tag(例如:廠區/產線/設備編號)都統一了,隨便哪個系統都能抓到正確的對應資料。 |

| 設備預防保養 | 維修部門:「MES跳警報說壓力異常,但這是哪個零件啊?我們系統裡叫『P-101-Seal』,他們那邊叫什麼?」 ...結果查半天,錯過黃金維修時間。 |

警報一來,Tag 就清清楚楚寫著: 「Enterprise/Site/Area/Line/Pump-101/Pressure」。維修工單直接派送到對應資產,不用再玩猜猜看的遊戲。 |

| 導入新系統或 AI 應用 | 新來的 AI 廠商:「我們需要歷史數據...」「喔,ERP一份、MES一份、還有幾個 Excel...格式都不同喔,你們要自己想辦法清理串接。」 ...然後 80% 的時間都在搞數據工程。 |

新系統或 AI 只要訂閱 UNS 的特定主題(Topic)就行了。 例如訂閱 `Enterprise/Site/Area/Line/+/Vibration`,就能收到那條產線上所有設備的震動數據,即插即用。 |

| 人員溝通成本 | 開會時,IT、產線、維修、財務,大家雞同鴨講。 「我們 ERP 看到的是成本中心...」「但我們 MES 裡是生產單元...」 ...會議開半天都在統一名詞。 |

大家都有共同的語言。 講到「Pump-101」,所有人都知道是哪一台,它的成本、維修紀錄、即時狀態...都連到同一個實體。 |

你看這個表,是不是就很有感了。這根本不是技術問題,這完全是管理問題,是溝通問題。電腦本身是很笨的,是我們把它搞得更笨。

所以別再只盯著 MQTT 了

這就要回到一開始講的。很多人,包含一些很有名的顧問,像是 Walker Reynolds,他一直在推廣這個概念。為什麼?因為他看到了問題的核心。

UNS 的靈魂在於那個「U」,Unified,統一。而實現這個統一的「工具」,常常會用到 MQTT,因為 MQTT 的 Broker/Topic 架構天生就適合拿來實現這種層級式的命名空間。但 MQTT 只是個工具,就像你蓋房子需要錘子,但錘子本身不是房子。

你就算用了最牛的 MQTT Broker,如果一開始沒有把上面說的 Asset Hierarchy、命名規則想清楚,你蓋出來的也只是一個...嗯...比較快的垃圾場而已。資料流動很快,但裡面還是一堆垃圾。

所以真正的挑戰是:

- 坐下來開會:把 IT、OT、維修、財務...所有部門的人全部抓來,攤開所有系統,好好地把每個重要資產的「統一名字」給定下來。這步最難,最花時間,也最政治。

- 建立模型:根據 ISA-95 和你們公司的實際狀況,把這個命名規則模型化。例如 `企業/廠區/區域/產線/設備/測點`。

- 動手執行:然後才是在你的 SCADA、MES、ERP...想辦法把資料發布到這個統一的命名空間下。這時候,MQTT 才上場。

你真的準備好談 AI 了嗎?

老實說,每次聽到有人說要在工廠導入 AI,做預測性維護、做數位分身...我心裡第一個問題都是:「你們家的 UNS 搞定了嗎?」

如果連一個泵浦在公司內部都有好幾種名字,那 AI 要怎麼學習?它看到的數據根本是分裂的。一個來自 ERP 的成本數據,一個來自 EAM 的維修紀錄,一個來自 MES 的運轉時數...AI 要怎麼知道這些數據其實都跟「同一台泵浦」有關?

解決這些更根本的、聽起來很無聊的「存在性」問題,比追逐最新的 AI 模型重要多了。先把地基打穩,不然上面蓋什麼,遲早都會垮掉。

所以,下次再有人跟你談工業 4.0 或數位轉型...或許可以先問問他:

「那,我們公司的『統一命名空間』是什麼?」

看看他怎麼回答。

聊聊你的經驗吧!

你們公司裡,光是一個最簡單的設備,比如「馬達」或「泵浦」,在不同系統裡有多少種叫法?在下面留言分享一下你見過的鬼故事吧,讓我們看看誰家的「翻譯」問題最嚴重!