先說結論:選對設備,比你想像中重要很多…

嗯…最近剛好在弄一些跟光纖耦合有關的東西,就想說順便來聊聊好了。老實說,這塊領域真的蠻硬的,特別是選購「高精度光纖耦合設備」這件事。很多人,包括以前的我,可能都覺得不就是把光打進光纖裡嗎?買個平台、對準就好。但真的…事情沒那麼簡單。😅

如果只想一句話搞懂,那就是:選錯設備,輕則效率低落、浪費時間,重則…嗯,可能讓你整個實驗或產線的良率直接崩掉。 特別是現在大家都往矽光子 (Silicon Photonics) 衝,那個對準精度已經不是開玩笑的等級了。

一個血淚案例:溫度一跑,全部重來

我想想…大概幾年前吧,在一個案子裡,我們用了一套看起來還不錯的平台。一開始都好好的,耦合效率也調到不錯的數字。結果,下午隔壁實驗室的空調壞了,整個空間溫度開始慢慢飄…我們也沒太在意。

沒想到,才過一兩個小時,光功率計上的數字開始狂掉,訊號變得超不穩定。回去手動想調回來,但根本沒用,XYZ 軸怎麼轉都找不到最佳點。 後來才發現,那台設備的抗熱漂移能力很差,一點點熱脹冷縮就讓整個光路跑掉了。最後只好等整個環境溫度穩定下來,再花好幾個小時重新對位…真的搞死人。從那次之後,我就知道「穩定性」這三個字,絕對不是規格書上隨便看看的。🫠

怎麼做?挑選耦合設備的幾個關鍵規格

好,那到底要怎麼選?規格表攤開來密密麻麻的,看著就頭痛。我自己是覺得,不用每個字都懂,但有幾個關鍵點一定要抓住。這跟你在看 Thorlabs 這種國際大廠,或是像台灣本土很強的高明鐵 (GMT) 的產品,道理都一樣。 我們可以來比較一下。

1. 軸數 (Axes):三軸、五軸,還是直上六軸?

這大概是第一個要決定的事。簡單說:

- 三軸 (XYZ):最基本的平移,適合一些比較粗略的對位,或多模光纖的耦合。便宜,但能做的不多。

- 五軸 (XYZ + 俯仰/偏擺):多了兩個旋轉角度,可以校正光纖端面的角度,這在單模光纖耦合時幾乎是必須的。

- 六軸 (XYZ + 俯仰/偏擺/旋轉):空間自由度全開,X、Y、Z、θx、θy、θz 都能調。 尤其是在對位光纖陣列 (Fiber Array) 或一些特殊形狀的元件時,這個「旋轉」(θz) 軸很重要。現在很多高階應用,像是 CPO (共同封裝光學),基本上都是六軸起跳了。

我的建議是…如果預算還可以,而且不確定未來的應用,直上五軸或六軸會省去很多麻煩。Thorlabs 的 NanoMax 系列就是個很經典的例子,他們甚至有個設計叫「公共旋轉支點」,可以讓你在調整角度時,不用一直來回補償平移的位移,省下不少對位時間。

2. 對位方式:主動 (Active) vs. 被動 (Passive)

這個超重要,而且很多人會搞混。

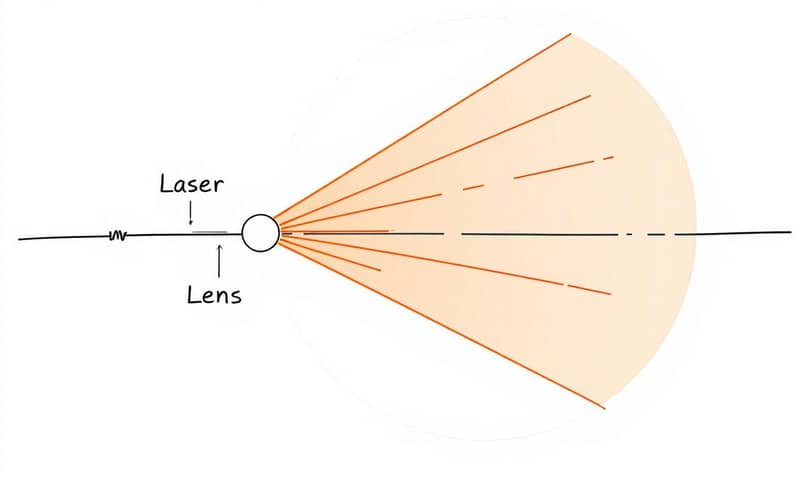

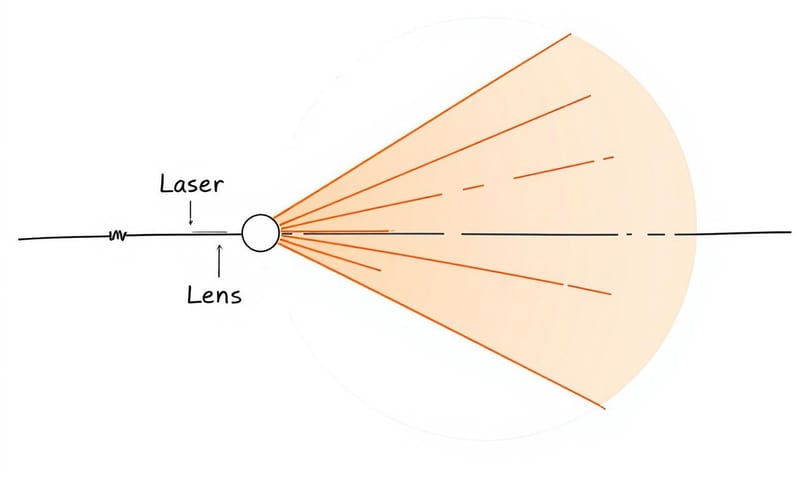

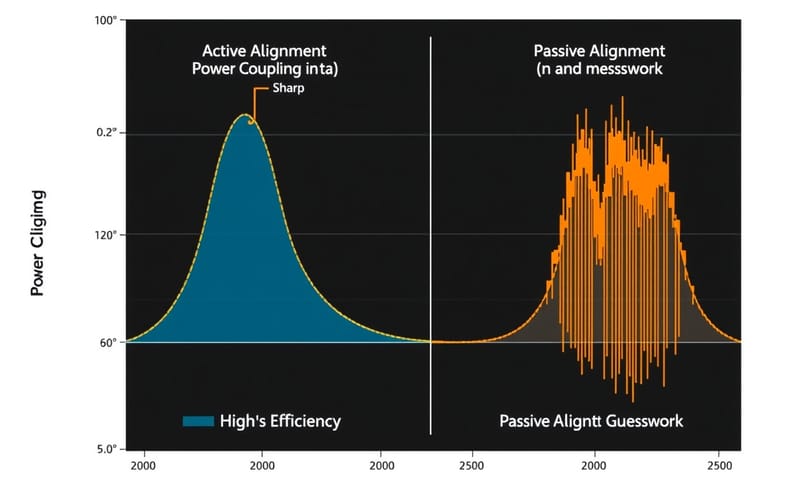

- 被動對位 (Passive Alignment):嗯…有點像「盲對」。就是靠高精度的機械結構和視覺輔助(例如攝影機),把兩個元件(像光纖跟晶片)對到「理論上」應該在的位置,然後就固定起來。 優點是快,但它不保證光真的有好好地傳過去。如果零件本身公差大一點,結果可能就差很多。

- 主動對位 (Active Alignment):這個就聰明多了。它是一邊送光,一邊用光功率計去偵測收到的光有多強,然後即時回饋給位移平台,去動態微調位置,直到找到光功率「最大」的那個點。 基本上所有要求高耦合效率的場合,像是雷射二極體封裝、矽光子元件測試,都必須用主動對位。

簡單說,被動對位靠的是「我相信它在這裡」;主動對位靠的是「我看到光在這裡最強」。 現在台灣很多廠商,像高明鐵,也都在主動對位這塊做得很好,演算法寫得好,找光速度很快,幾秒鐘就能完成。 這點跟國外大廠 Ficontec 相比,台灣廠商在客製化彈性上似乎更有優勢。

3. 那些藏在細節裡的魔鬼規格

除了上面兩個大方向,規格書裡還有一些數字,稍微看一下會有幫助。

| 規格 | 你需要知道的事 (口語版) | 高標 vs. 低標 (大概感覺) |

|---|---|---|

| 解析度 (Resolution) | 就是平台能移動的「最小一步」有多小。數字越小,調得越細。 | 高標:< 10 nm (奈米)。低標:~ 1 µm (微米)。差很多喔。 |

| 重複定位精度 (Repeatability) | 叫它去一個點,然後離開再回來,能回到多準的位置。對自動化生產很重要。 | 高標:±0.1 µm 以下。 低標:±1 µm 以上…這種大概只能手動玩玩。 |

| 最小步進 (Minimum Incremental Motion) | 跟解析度有點像,但更偏向實際能穩定走出的那一步。有時候解析度標很細,但走起來抖一下就過去了。 | 高標:5 nm。 低標:50 nm 以上。 |

| 熱穩定性 (Thermal Stability) | 這就是我前面說的血淚教訓…規格書很少直接標數字,但可以問廠商有沒有做過溫變測試。 | 好的設計會用膨脹係數低的材料,或做結構補償,溫度飄個幾度不太會跑掉。差的…就自求多福吧 🙏。 |

情境變體:實驗室 vs. 生產線,需求大不同

對了,差點忘了說。你買設備的目的,會大大影響你的選擇。

- 學術/研發實驗室:彈性可能比速度重要。你可能會想換各種不同的光纖、晶片來測試。這時候,像 Thorlabs 那種模組化、配件齊全的系統就很方便。 你可以買個平台,再慢慢添購各種夾具。

- 工業量產線:速度、穩定性、重複性就是一切。設備買來就是要 24 小時一直跑,而且每次都要對得又快又準。這種情況下,通常會找像高明鐵這種廠商,直接客製化一整套整合了上下料、點膠、固化功能的系統。 他們的演算法和控制軟體通常都針對特定製程優化過,效率會高很多。

最近因為 AI 和 CPO 的需求大爆發,很多台灣廠商都推出了針對 1.6T 甚至 3.2T 模組的專用機,這類設備已經是非常特化的工業機台了。

常見錯誤與修正

最後整理幾個大家常犯的錯,或說…我自己也踩過的坑。😂

- 錯誤1:只看解析度,忽略穩定性。

就像前面說的,一台解析度超高但熱穩定性超差的平台,根本是惡夢。買之前多問問,或看看有沒有實際的長時間測試數據。 - 錯誤2:以為手動調整可以省錢。

對於單模光纖(芯徑大概才 9 微米)這種等級,想用手轉旋鈕找到最佳點…不能說不可能,但真的會調到懷疑人生。 時間就是金錢啊朋友,能上電動或壓電 (Piezo) 驅動,就上吧。 - 錯誤3:忽略環境因素。

震動、溫度、甚至空氣潔淨度,都會影響耦合結果。 設備買回來,記得幫它找個好人家,例如放在光學桌上、控制好溫濕度。不然再好的設備也發揮不出實力。

總之,光纖耦合這件事…嗯,算是一門玄學吧,但也是很扎實的科學。從國際大廠 Thorlabs 的靈活模組化,到台灣在地廠商如高明鐵的強力客製化與系統整合能力,市面上選擇很多。 希望今天這樣隨便聊聊,能幫到也正在這條路上奮鬥的你。🤔

聊聊吧!

你們在實驗室或產線上,搞光纖耦合最頭痛的是哪個環節?是怎麼找都找不到光、還是溫度一跑掉就全毀了?在下面留言分享你的血淚史吧!😂