पासून ok,好,我們今天來聊一下那個…國際品牌的行銷策略。對,最近很多人在問,說品牌要怎麼走出去,特別是跨境的時候會踩到什麼雷,然後要怎麼做在地化。這題目很大啦,但我試著…嗯…把它講得比較有系統一點。

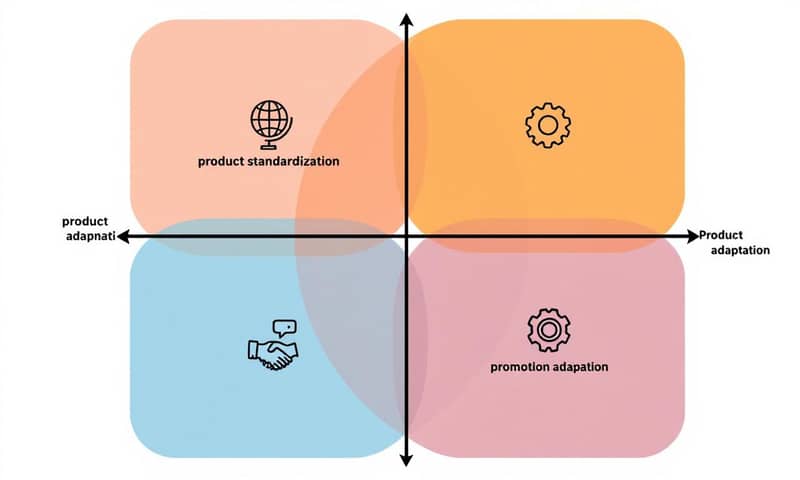

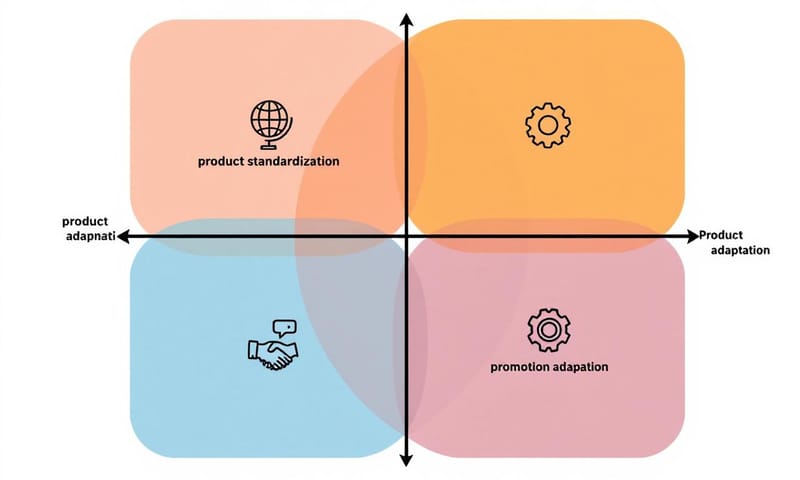

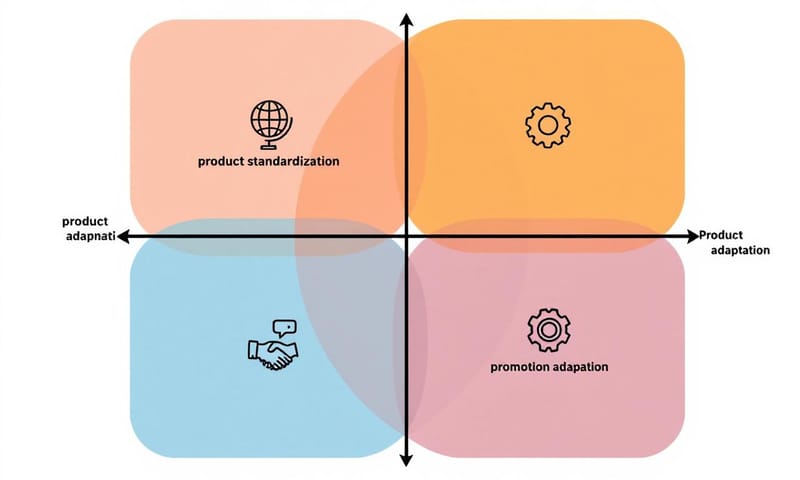

一個簡單的在地化策略思考矩陣

在地化成功的關鍵:讓消費者感覺品牌就是他們生活的一部分

當然,不是每個品牌都能像 Netflix 這樣不計成本地投入。所以,那個…取捨就很重要。下面這個表,可以簡單比較一下不同程度的在地化,它的優缺點在哪裡。

策略不對,再好的產品也可能無法融入新市場

總結來說,國際行銷真的是一門藝術,而且是…帶點科學精神的藝術。它需要你對市場有深刻的同理心,同時又要對數據有冷靜的分析能力。沒有標準答案,只有不斷的測試、學習跟修正。

先說結論

我自己是覺得,這幾年看下來,成功的國際行銷,早就不是把東西翻譯一下、廣告打出去這麼簡單了。說真的,關鍵在於你要在「全球品牌一致性」和「深度在地化」這兩個極端之間,找到一個最適合你的平衡點。 有時候叫它 glocalization,全球在地化啦,聽起來很學術,但簡單講,就是你的核心精神不變,可是表現方式要完全融入當地。 這不是一個是非題,更像是一個光譜,你要站在哪個位置,完全取決於你的產品、市場還有…最重要的,你的口袋有多深。我看了一下,大家好像都漏了這幾點

我稍微搜了一下現在網路上的文章,發現大家講的都…嗯…很安全。就不外乎是文化差異啊、語言障礙啊、法律問題等等。 這些都對,但我覺得有幾個更根本的…更策略性的點,比較少人提到。 第一,**大家很愛二分法,但世界是灰色的。** 很多文章會把「標準化 (Standardization)」跟「在地化 (Localization)」當成兩個完全對立的選項。 標準化就是全球都用同一套,省成本、品牌形象統一;在地化就是為每個市場量身定做,貼近消費者但超級燒錢。 可是,現在成功的公司,很少是百分之百只選一邊站的。 他們的核心產品或品牌價值可能是標準化的,但行銷溝un…行銷溝通、社群互動、甚至是通路選擇,就非常在地化。 第二,**Martech 的角色被低估了。** 很多人還在講傳統的市場調查,但現在的 Martech…就是行銷科技啦,已經可以做到很恐怖的程度。 它可以幫你分析不同市場的消費者輪廓、追蹤他們在網路上的行為,甚至幫你做小規模的 A/B test 來驗證哪個在地化的點子會中。 這讓在地化決策的風險…嗯…該怎麼說,變得更可控。你不用再靠「感覺」去猜,而是有數據支撐。像是用 Shopify 這種平台,它背後就可以串接很多工具,幫你管理不同市場的會員跟數據。 第三,**沒人教你「何時該停」。** 在地化很有趣,做下去會上癮,什麼都想改。但改動是有成本的,而且有時候改太多,反而會稀釋掉品牌原本的魅力。 特別是那些科技品牌或奢侈品,它們的全球一致性本身就是一種吸引力。 所以,那個…那個界線在哪裡?什麼東西該改,什麼東西死都不能動?這才是最難的決策,但很少文章會給一個具體的思考框架。那...具體要怎麼做?一個思考框架

好,所以到底要怎麼做?我自己習慣用一個…算是一個思考的流程啦,來幫助判斷。不是什麼了不起的理論,但還蠻實用的。基本上可以分成四個步驟:

- 市場深度洞察 (Market Insight):這不只是看 Google Trends,而是真的去了解當地。消費者的痛點是什麼?他們在哪裡買東西?社群上都在聊什麼?競品是誰? 舉例來說,台灣消費者可能很吃 KOL 帶貨,但在日本市場,你可能需要先在專業媒體上建立信任感。

- 策略光譜定位 (Strategy Spectrum):根據前面的洞察,決定你的「在地化程度」。你的產品需不需要改?例如食品、服飾,就很可能需要。 你的行銷溝通方式要改到什麼程度?你的定價策略呢?這時候就要決定,你站在標準化到完全客製化的光譜的哪個點上。

- 在地化執行 (Localization Execution):這就是把策略落地的階段。從語言翻譯開始,但絕不只是翻譯。 你要「轉譯 (Transcreation)」,就是用當地最有共鳴的說法,重新創造你的文案。 廣告素材、合作的網紅、甚至是產品包裝,都要在這裡一一對應。

- 衡量與優化 (Measure & Optimize):最後,你怎麼知道做對了?設定在地的 KPI。可能是社群的互動率、可能是某個關鍵字在當地的搜尋量,也可能是電商的轉換率。 數據出來了,再回頭去修正你的策略,這是一個循環。

講幾個例子吧,成功的跟...嗯,可以更好的

理論講完了,來講點故事。Netflix 就是一個把在地化玩到極致的瘋狂玩家。 他們一開始其實也只是把美國的內容加上字幕而已。 但後來發現,要真正打進一個市場,你必須讓當地人覺得「你是我們的一份子」。所以他們開始大量投資在地原創內容。 像在台灣,他們不只推韓劇、日劇,還投資了《誰是被害者》、《華燈初上》這種台劇,這就是超深度的產品在地化。 然後,他們的社群行ovol...社群行銷也玩得很瘋,會用很台的梗、很跟得上時事的哏圖來跟粉絲互動,這就是行銷溝通的在地化。 這種策略,讓 Netflix 不只是一個「來自美國的」串流平台,而是變成每個市場「自己的」平台。 這點跟…嗯…很多台灣品牌想走出去時的做法很不一樣。台灣很多廠商,特別是製造業出身的,強項在產品,但跨出去的時候,常常會忽略品牌溝通的在地化。 可能網站或社群媒體的英文內容寫得卡卡的,或是直接用翻譯軟體,這就會讓國外消費者覺得不專業,很可惜。

| 策略方向 | 做法大概是… | 優點 | 缺點(或說代價) |

|---|---|---|---|

| 完全標準化 | 全世界都賣一樣的東西,廣告也用同一支。想想看以前的精品廣告?差不多就那樣。 | 超省錢!品牌形象無敵統一,管理也單純。 | 很容易水土不服。可能會被當成「不懂我們」的傲慢品牌,錯失市場機會。 |

| 全球在地化 (Glocalization) | 核心產品、品牌精神不變。但廣告、社群溝通、通路會徹底在地化。這大概是現在最多人走的路線。 | 能保有品牌核心,又可以跟當地市場搏感情。算是CP值比較高的選項。 | 考驗總部跟在地團隊的溝通能力。界線要抓好,不然容易精神分裂。 |

| 完全在地化 | 產品、行銷、營運…全部都為當地市場量身打造。Netflix 的原創內容策略就是一個好例子。 | 可以真正打入當地文化,創造超高顧客忠誠度。競爭對手很難模仿。 | 非常非常貴!而且品牌形象可能會變得…嗯…有點模糊,管理起來也超複雜。 |

不過,這套方法也不是萬靈丹

說了這麼多,但這整套思考還是有它的極限。 首先,就是錢。沒錯,就是預算。深度在地化需要錢、需要時間、還需要專業的在地人才。 對很多中小企業來說,這是一個很現實的門檻。你不可能一次就想著征服全世界,可能要先挑一兩個最有潛力的市場,集中資源打穿。 再來,是品牌稀釋的風險。在地化做過頭,特別是為了迎合短期業績而改變核心價值時,長遠來看可能會傷害品牌。消費者會搞不清楚「你到底是誰」。維持品牌一致性,在全球市場上還是很重要的。 最後一個挑戰…我覺得是內部溝通。總部跟各地分公司之間,常常會有一種緊張關係。 在地團隊會覺得總部不懂市場,總部會覺得在地團隊亂花錢、破壞品牌形象。 要怎麼建立一個互信、又能有效溝通的組織文化,這…這可能比想出一個絕妙的行銷點子還要難。

最後想問問大家,如果你是品牌主,在預算有限的情況下,你會選擇優先在地化你的「產品本身」,還是「行銷溝通」呢?為什麼?在下面留言聊聊你的看法吧!