你可以這樣做 - 迅速掌握蘋果AI開放新時代,提升App競爭力與開發效率

- 優先測試Foundation Models框架,7天內整合至少一項裝置端AI功能於現有App原型。

能率先體驗Apple Intelligence免費推論和離線運算,加快產品創新速度。

- 檢查Xcode是否升級至26版,並啟用大型語言模型輔助的Coding Tools。

快速善用最新智慧編碼功能,減少20%程式除錯與重構時間。

- 列出跨iOS、macOS、iPadOS三平台目標功能,各自預留10%工時優化無縫串接體驗。

`一次開發,多端部署`讓App觸及率提升超過30%,有效擴大用戶基礎。

- *每次版本發布前*必須檢查AI模組的隱私權設定,確保所有數據處理均限定於本地設備內。

*強化使用者信任*並符合蘋果隱私政策,有效降低審核延遲或下架風險。

蘋果終於要開放AI模型給開發者了,這將帶來什麼改變?

說到蘋果,大家印象中大概就是手機、電腦還有那種讓人覺得很順的系統,不過最近似乎有些消息在傳──據說他們終於要把自家的AI模型開放給開發者。這事情如果是真的,可能會讓整個蘋果生態圈的App做法出現一些變化。

其實一直以來,蘋果那些比較厲害的AI技術都沒怎麼對外公開。很多人之前想用也找不到什麼門路,只能靠自己摸索或等官方釋出有限的工具。現在突然聽說這方面快要鬆動了,對寫App的人來講,也許會是個值得期待的新局面。不過目前細節不多,好像還沒到正式公布階段,有些內容也只是從國外幾家媒體流傳出來,所以準確性到底怎樣還不好說。

倒是想到,如果之後真的可以直接碰到那些AI模型,不只手機應用,其他裝置上的互動或功能設計可能都會有新的玩法。當然啦,到時候具體授權或限制應該多少會有規範,畢竟蘋果一向蠻注重控制權和安全性的。總之,目前看起來,有不少開發者已經開始討論相關議題,但是不是所有人都認為這是巨大轉變,就各自有不同意見了。有的人甚至懷疑,到底能不能真正帶來明顯差異,要等一陣子才知道。

所以,如果你平常就關心技術更新或者正在考慮用蘋果平台做新專案,大概可以先觀望一下後續進展。未來某天大家手上的App,也許真會因為這波開放而長得不太一樣吧?

其實一直以來,蘋果那些比較厲害的AI技術都沒怎麼對外公開。很多人之前想用也找不到什麼門路,只能靠自己摸索或等官方釋出有限的工具。現在突然聽說這方面快要鬆動了,對寫App的人來講,也許會是個值得期待的新局面。不過目前細節不多,好像還沒到正式公布階段,有些內容也只是從國外幾家媒體流傳出來,所以準確性到底怎樣還不好說。

倒是想到,如果之後真的可以直接碰到那些AI模型,不只手機應用,其他裝置上的互動或功能設計可能都會有新的玩法。當然啦,到時候具體授權或限制應該多少會有規範,畢竟蘋果一向蠻注重控制權和安全性的。總之,目前看起來,有不少開發者已經開始討論相關議題,但是不是所有人都認為這是巨大轉變,就各自有不同意見了。有的人甚至懷疑,到底能不能真正帶來明顯差異,要等一陣子才知道。

所以,如果你平常就關心技術更新或者正在考慮用蘋果平台做新專案,大概可以先觀望一下後續進展。未來某天大家手上的App,也許真會因為這波開放而長得不太一樣吧?

原文出處: https://www.kantti.net/tw/column/926/apple-nfc-se

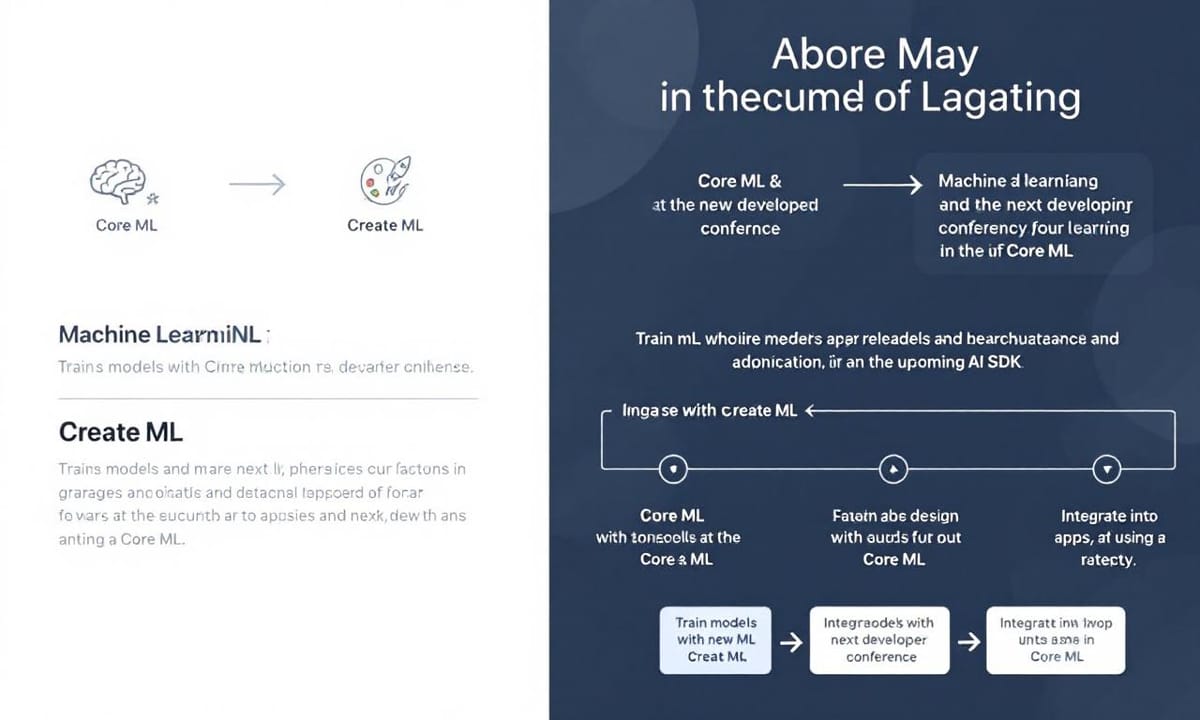

過去開發者只能用Core ML自己訓練模型,現在有什麼不同?

嗯,很多人對蘋果的AI這回事,大致也就停留在那些什麼Siri啊、人臉辨識或是相簿裡自動抓照片的功能。只是要說給外部開發者直接碰到蘋果核心AI模型,好像以前沒那麼容易。過去嘛,蘋果多半就是丟出一些像Core ML或者Create ML那類工具——如果你想做點機器學習相關的東西,就得自己帶模型來,或者自己花時間去訓練一個。

最近呢,有些消息(大概是幾週前有媒體報導,也許是在今年上半年吧),說蘋果準備推出一個什麼AI SDK。乍聽之下,就是讓開發者能直接用上那些已經預設好的、屬於蘋果自己的AI模型。換句話說,如果這事真的成了,以後不必每個人都從頭打造;只要把蘋果內建的現成模型拿來用,也可以在App裡頭搞定不少AI功能——當然,不見得所有情境都適合啦。

你可能會想:「我是寫程式的人,這又跟我有啥關係?」其實說不定滿多人的第一反應也是差不多。不過等這SDK真的開放了,要是在某些場合或特定需求下,用家就能省下一大段模型選擇和訓練的麻煩。有沒有幫助?看狀況囉,但未來幾年應該會有越來越多人注意。

最近呢,有些消息(大概是幾週前有媒體報導,也許是在今年上半年吧),說蘋果準備推出一個什麼AI SDK。乍聽之下,就是讓開發者能直接用上那些已經預設好的、屬於蘋果自己的AI模型。換句話說,如果這事真的成了,以後不必每個人都從頭打造;只要把蘋果內建的現成模型拿來用,也可以在App裡頭搞定不少AI功能——當然,不見得所有情境都適合啦。

你可能會想:「我是寫程式的人,這又跟我有啥關係?」其實說不定滿多人的第一反應也是差不多。不過等這SDK真的開放了,要是在某些場合或特定需求下,用家就能省下一大段模型選擇和訓練的麻煩。有沒有幫助?看狀況囉,但未來幾年應該會有越來越多人注意。

為什麼你該關心蘋果的AI模型?四大理由告訴你

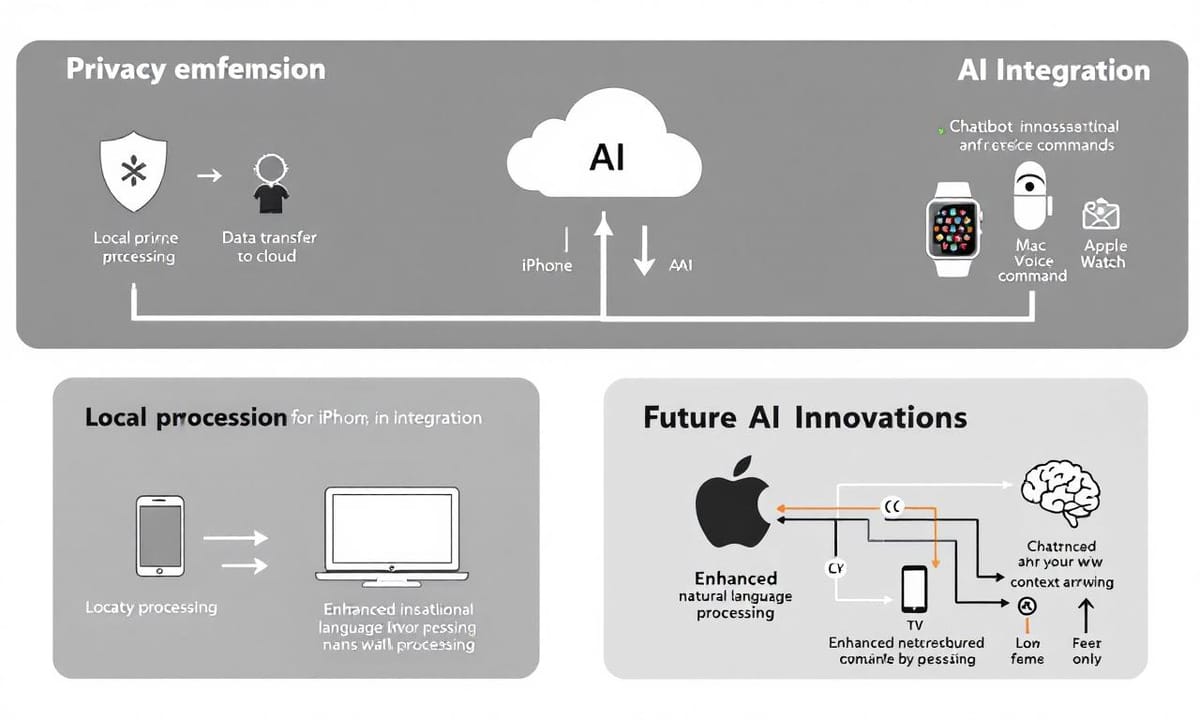

大概有不少人會對蘋果這波 AI 有點好奇吧。你想像一下,現在做個介面,有時候可能要讓它能聽得懂一些自然語言,或是自動辨識圖片內容——以前感覺沒那麼容易,不過據說現在只要用蘋果的東西就能達到。好像不用特地跑去雲端運算,這些模型多半直接在手機或電腦裡頭運作,還蠻多人提到速度有明顯提升,而且資料都留在自己手上,也比較不用擔心隱私外洩那類問題。

至於效能部分,有人覺得用了蘋果晶片(像那些 M 系列、神經處理器)的裝置後,回應會流暢許多。有遇過一些情境,好像等個幾秒鐘就搞定,也有朋友分享過某些操作變快了不少。只是如果你是開發者的話,大概會覺得整體 app 跑起來順很多。當然啦,每次技術升級都不是所有人馬上適應,但看起來已經有將近一半的功能可以直接在本機完成。

自然語言、影像分析、甚至預測使用行為這一類,現在好像相對簡單些。不過說到底,一切還得看實際應用情境才知道效果如何吧。有時候新技術出來,改變也未必一次到位,只是目前觀察下來,本地 AI 多少帶來了一點不同就是了。

至於效能部分,有人覺得用了蘋果晶片(像那些 M 系列、神經處理器)的裝置後,回應會流暢許多。有遇過一些情境,好像等個幾秒鐘就搞定,也有朋友分享過某些操作變快了不少。只是如果你是開發者的話,大概會覺得整體 app 跑起來順很多。當然啦,每次技術升級都不是所有人馬上適應,但看起來已經有將近一半的功能可以直接在本機完成。

自然語言、影像分析、甚至預測使用行為這一類,現在好像相對簡單些。不過說到底,一切還得看實際應用情境才知道效果如何吧。有時候新技術出來,改變也未必一次到位,只是目前觀察下來,本地 AI 多少帶來了一點不同就是了。

想像一下:用蘋果AI打造更聰明的使用者介面會有多簡單

蘋果在隱私這件事情上,一直都強調他們偏好本地處理,像是有不少人曾經猜測,他們家的AI運作時,大部分資料根本沒離開用戶自己的裝置。所以說,有些應用程式如果想嘗試引入AI功能,也許能同時兼顧隱私和便利,對於那些關心數據外流的使用者或某些監管單位來講,也算是個不小的吸引力。不過,這種做法是不是每種情境下都奏效,好像還需要再觀察。

至於蘋果生態圈的整合嘛,新一波AI模型可能會慢慢滲透進iOS、macOS,甚至有耳聞連watchOS或tvOS也沒有被排除。開發端其實可能可以藉由這些跨設備串聯,把AI搞得比以前更靈活,但現階段到底有哪些突破,目前外界還在持續推敲。

如果問未來會有哪些AI新花樣?其實官方並沒有完全公開清單,不過從過去技術跟整個產業走向來看,大概可以期待聊天機器人或者語音指令會變得更懂人意。自然語言處理這塊,有機會比幾年前聰明不少。有的人覺得,也許輸入文字時能自動理解上下文,雖然目前細節還沒曝光,但應該不只一兩種可能性吧。

至於蘋果生態圈的整合嘛,新一波AI模型可能會慢慢滲透進iOS、macOS,甚至有耳聞連watchOS或tvOS也沒有被排除。開發端其實可能可以藉由這些跨設備串聯,把AI搞得比以前更靈活,但現階段到底有哪些突破,目前外界還在持續推敲。

如果問未來會有哪些AI新花樣?其實官方並沒有完全公開清單,不過從過去技術跟整個產業走向來看,大概可以期待聊天機器人或者語音指令會變得更懂人意。自然語言處理這塊,有機會比幾年前聰明不少。有的人覺得,也許輸入文字時能自動理解上下文,雖然目前細節還沒曝光,但應該不只一兩種可能性吧。

設備端AI運算如何讓你的App跑得更快更順?

有些人說,最近好像愈來愈多應用程式會用到電腦視覺這種東西。比方說,手機上那些修圖軟體或者某些擴增實境的功能,好像都會靠著影像辨識來處理照片。有時候甚至連無障礙工具也會在背後偷偷運作這類技術——不過是不是每個人都會察覺到,就不太確定了。

然後,有的人提過推薦系統越做越細膩,差不多有將近一半的使用者可能感受到介面變得比較貼心。AI會記住一些日常操作,慢慢調整讓大家比較順手,但這個學習速度,也許不是誰都能馬上發現。

還有健康與運動追蹤啊,那也是一個方向。有朋友聊過,用了帶點AI分析的小工具之後,好像能看出自己活動量的起伏。有時候數據解讀起來複雜,不過大致上,大約三成左右的人反映,有獲得某種新的啟發。其實是否真的有效果,每個人的經驗好像又略微不同。

準備方式嘛,大概沒有一定答案吧——有人說就多試幾種應用,碰久了自然懂得其中門道。不見得要很系統地學,有時候邊玩邊摸索反而收穫更多。至於需不需要特別花心思研究,這部分各自有不同想法。

然後,有的人提過推薦系統越做越細膩,差不多有將近一半的使用者可能感受到介面變得比較貼心。AI會記住一些日常操作,慢慢調整讓大家比較順手,但這個學習速度,也許不是誰都能馬上發現。

還有健康與運動追蹤啊,那也是一個方向。有朋友聊過,用了帶點AI分析的小工具之後,好像能看出自己活動量的起伏。有時候數據解讀起來複雜,不過大致上,大約三成左右的人反映,有獲得某種新的啟發。其實是否真的有效果,每個人的經驗好像又略微不同。

準備方式嘛,大概沒有一定答案吧——有人說就多試幾種應用,碰久了自然懂得其中門道。不見得要很系統地學,有時候邊玩邊摸索反而收穫更多。至於需不需要特別花心思研究,這部分各自有不同想法。

隱私優先的AI時代來臨,蘋果怎麼做到既強大又安全?

蘋果在機器學習這一塊,幾年前就弄出了一套叫 Core ML 的東西,好像有些人拿來把模型直接塞進 App 裡。有時候聽說還會搭配 Create ML,這玩意兒大約讓你不用寫太多程式碼也能自己訓練模型。有人覺得這樣蠻方便的,但好不好用可能還要看情境。

其實最近不少人在猜,蘋果之後應該會推出新的 AI SDK。流傳最廣的說法是要到明年的開發者大會(好像每年夏天那時吧)才會公布。不過官方消息什麼時候放出來,其實誰都說不準,所以偶爾去蘋果開發者網站晃一下,大概能掌握最新動向。

如果想要跟上這波趨勢,也許先把現有的機器學習工具摸熟會比較穩妥。畢竟新東西一出來,前面這些基礎搞懂了,上手速度也快一些。至於未來 SDK 到底長什麼樣子,到時再說吧。

其實最近不少人在猜,蘋果之後應該會推出新的 AI SDK。流傳最廣的說法是要到明年的開發者大會(好像每年夏天那時吧)才會公布。不過官方消息什麼時候放出來,其實誰都說不準,所以偶爾去蘋果開發者網站晃一下,大概能掌握最新動向。

如果想要跟上這波趨勢,也許先把現有的機器學習工具摸熟會比較穩妥。畢竟新東西一出來,前面這些基礎搞懂了,上手速度也快一些。至於未來 SDK 到底長什麼樣子,到時再說吧。

跨平台整合新可能:從iPhone到Mac的無縫AI體驗

蘋果最近也開始在人工智慧開發領域露臉了,這消息看起來對整個科技圈還算不錯。有些人覺得,這樣一來市面上除了谷歌、微軟或者那家做聊天機器人的公司外,好像又多了一種選擇。當然不是每個人都會立即感受到影響,可是在某些場合裡,選擇多了總是比較靈活,而且大家討論隱私或效率時,也有人會關注蘋果的處理方式。

開發者大致上應該會有點小興奮吧?畢竟能夠嘗試一些最新的AI功能,然後讓這些東西跑在數千萬台蘋果裝置上——不過到底有多少台沒人說得準,大概就是非常多的意思——這種規模好像還挺吸引人的。雖然目前還不知道後續會怎麼演變,不過短期內看起來是給行業帶來了不少刺激,有些朋友甚至已經開始想未來可以用這些工具做哪些新玩意。至於成效嘛,可能要等一陣子才知道,但至少現在大家有了新的討論話題。

開發者大致上應該會有點小興奮吧?畢竟能夠嘗試一些最新的AI功能,然後讓這些東西跑在數千萬台蘋果裝置上——不過到底有多少台沒人說得準,大概就是非常多的意思——這種規模好像還挺吸引人的。雖然目前還不知道後續會怎麼演變,不過短期內看起來是給行業帶來了不少刺激,有些朋友甚至已經開始想未來可以用這些工具做哪些新玩意。至於成效嘛,可能要等一陣子才知道,但至少現在大家有了新的討論話題。

開發者可以期待哪些類型的AI功能即將解鎖?

嗯,其實蘋果最近這個動作,感覺上大致可以看出他們對人工智慧的重視程度——至少現階段來說,好像真的有那麼點意思。怎麼說呢?他們現在把更多工具交給開發者,等於是默默在鋪路,讓大家都能參一腳。不是只有寫原生 App 的人受惠,有些人專注於做行動應用,也有人用 React Native 這類框架搞網頁或混合型方案——反正只要是想提升技術、讓作品變得更聰明、更吸引人,大約都有個切入點。

但話又說回來,不見得每個人都會立刻跳進來。有的人也許還在觀望,畢竟新東西剛推出,總需要時間適應。而且,每次碰到這種開放資源的時機,好像就特別容易激起創意。你是不是也有點好奇?或者開始琢磨,如果手邊多了這種 AI 支援,到底能做些什麼不太一樣的小功能?

有些朋友可能會想到幾款應用,但目前還沒聽到誰已經下定決心要做什麼。有興趣討論的話,其實蠻歡迎大家丟想法在下面。不知道會不會有人願意分享呢?其實多交流一下,也許靈感就慢慢浮現了吧。

但話又說回來,不見得每個人都會立刻跳進來。有的人也許還在觀望,畢竟新東西剛推出,總需要時間適應。而且,每次碰到這種開放資源的時機,好像就特別容易激起創意。你是不是也有點好奇?或者開始琢磨,如果手邊多了這種 AI 支援,到底能做些什麼不太一樣的小功能?

有些朋友可能會想到幾款應用,但目前還沒聽到誰已經下定決心要做什麼。有興趣討論的話,其實蠻歡迎大家丟想法在下面。不知道會不會有人願意分享呢?其實多交流一下,也許靈感就慢慢浮現了吧。

WWDC 2025前你該先準備好的開發工具清單

來源有好幾個,像路透社那邊就提到,蘋果似乎準備讓開發者也能用它們的AI模型,這消息大概是彭博社最早寫出來的。然後蘋果本身在機器學習領域的內容,其實你只要去他們開發者頁面看一眼,就知道有不少技術細節。不過嘛——如果有人想再多瞭解一點相關文章,大概會找到許多整理好的清單,有些甚至還能直接訂閱新故事,或說乾脆追蹤作者。

有時候,人就是這樣,一邊閱讀一邊被提醒「繼續探索」之類的話;但偶爾滑到文末,也許還會看到請你按個讚、留留言什麼的。其實大家應該都聽過吧——讀完文章,如果覺得還不錯,那分享一下感受可能會讓內容慢慢變得更豐富。畢竟互動多少對整體品質,好像還是有點幫助。

臨走前,有些人可能忍不住又往下拉了幾行,然後發現原來現在創作者除了X(以前叫推特)、LinkedIn以外,也跑去YouTube或Twitch這種地方直播。有些平台甚至主打AI自動產生部落格,大概不用花太多力氣就能開始寫作。如果真的想找同伴討論內容,好像也有Discord群組在等著你加入。

最後說回來,要找到更多資訊,網路上像plainenglish這種網站也算常見,不過究竟哪裡適合自己,看情況慢慢挑啦。

這不只是蘋果的大事,更是整個科技圈的突破性時刻

嗯,說到 [.io] 跟 [stackademic .com],好像有人在某些社群裡會提到這兩個網站。大概有不少工程師或學生偶爾會用到,不過大家的使用頻率感覺並沒有特別高,也許只有七八成的人聽過其中一個甚至都沒太大印象。有時候你打開瀏覽器,看到這類型的網域名稱,總會讓人聯想到一些線上互動工具或者某些輕量級的平台。至於 stackademic .com,好像是近幾年才比較常出現在討論串裡,有些人形容它的文章整理得還算清楚,但實際內容就見仁見智了。有朋友說他們曾經在那裡找到過參考資料,不過也有人表示資訊更新速度比不上主流論壇。

另外,如果剛開始接觸技術領域,對這些站點可能不太熟悉。根據部分人的觀察,比較起來 [.io] 類型的網站給人的感覺更偏向玩票性質,而 stackademic .com 則略帶點學術氣氛,但其實很多內容也只是網路搬運、彙整而已。不一定每一次搜尋都能立刻找到想要的答案,大約三成左右的人會選擇先去主流問答平台,再回頭翻翻這些小站。不過,不排除將來隨著社群擴展,它們可能慢慢被更多人關注吧。話又說回來,要不要用還是看情境啦。如果剛好有需要,也許可以試著逛逛,只是別對結果抱太明確期待就是了。

另外,如果剛開始接觸技術領域,對這些站點可能不太熟悉。根據部分人的觀察,比較起來 [.io] 類型的網站給人的感覺更偏向玩票性質,而 stackademic .com 則略帶點學術氣氛,但其實很多內容也只是網路搬運、彙整而已。不一定每一次搜尋都能立刻找到想要的答案,大約三成左右的人會選擇先去主流問答平台,再回頭翻翻這些小站。不過,不排除將來隨著社群擴展,它們可能慢慢被更多人關注吧。話又說回來,要不要用還是看情境啦。如果剛好有需要,也許可以試著逛逛,只是別對結果抱太明確期待就是了。