最近常被問跨境電商... 先講結論好了

嗯... 最近很多人在問跨境電商怎麼做。好像大家都覺得這是個金礦,把東西放上網就能賣到全世界。😅

說真的,這件事... 比想像中累很多。它不是短跑,是看不到終點的馬拉松。如果你想聽實話,我的結論是:不要想著一步登天、賣爆品給所有人。

真正的玩法,是找到一個很小、很小的市場缺口,然後用盡心力去服務那一小群人。把他們伺候得服服貼貼的,你才算站穩了第一步。其他的,都是後話。

第一關,選品... 這關最磨人

選品,大概是九成新手卡關或陣亡的地方。很多人會去看什麼平台熱銷榜,或是追逐社群上的爆品趨勢。但老實說,等你看到的時候,通常都晚了,市場已經一片紅海。

我自己的感覺是,與其追逐你不熟的「熱點」,不如回頭看看你自己真正懂、甚至有點熱情的東西。因為你之後要為這個產品寫文案、拍影片、回答客人千奇百怪的問題,如果你自己都不愛,那種心虛感是藏不住的。

現在的趨勢很明顯,單純的價格戰已經沒用了。 消費者願意花多一點錢,買品質更好、或是有獨特價值的東西。所以,與其想怎麼把東西賣得最便宜,不如想想,你的產品能解決什麼「特別的」問題?

例如,不要只賣「保溫瓶」,而是賣「一個能單手打開、適合通勤族、絕不漏水的保溫瓶」。把場景和特色做深,這就是所謂的垂直類目策略。 你服務的市場變小了,但你的競爭對手也變少了。

再來是流量,錢要花在刀口上

找到產品後,下一個問題就是:客人從哪來?流量管道很多,但對新手來說,主要就是兩條路:上架大型通路平台,或是自己搞個品牌官網。

這兩條路沒有絕對的好壞,看你的資源和目標。我弄了個簡單的比較表,你們可以參考看看。👇

| 比較維度 | 大型通路平台 (如 Amazon) | 自建品牌官網 (如 Shopify) |

|---|---|---|

| 起步速度 | 快。平台自帶海量流量,上架就能被看到。 | 慢。像在沙漠開一間店,要自己一磚一瓦找客人。 |

| 初期成本 | 看起來低,但平台抽成、廣告費、倉儲費... 加起來很可觀。 | 網站月費、金流設定費... 前期投入比較固定,但廣告費是無底洞。 |

| 品牌控制權 | 幾乎沒有。你的店只是平台千萬個賣家之一,版面跟規定都得照著走。 | 100% 掌握。網站風格、行銷活動、會員制度,都是你說了算。 |

| 客戶數據 | 拿不到。客人是平台的,不是你的。你不知道他們是誰,也無法做再行銷。 | 完整的黃金。所有客戶資料都在你手上,可以做 Email 行銷、精準投放廣告。 |

| 平台依賴風險 | 極高。平台一改規則、一封你帳號,你就什麼都沒了。 | 沒有平台風險,但你要自己承擔所有網站營運、資安的風險。 |

我的建議是... 如果你只是想測試市場水溫,或是賣一些白牌商品,可以先從 Amazon 或 eBay 開始。 但如果你真心想做一個長久的品牌,那從第一天起,就應該考慮建立自己的官網,哪怕只是個簡單的頁面。像 Shopify 這類工具,現在要把一個網站搞起來已經不難了。

最後聊在地化,這才是大魔王

好了,終於到最重要的部分了:在地化 (Localization)。很多人以為在地化就是把網站翻譯成當地語言... 如果這麼簡單就好了。😑

這件事的眉角超級多。從你看得到的,到你看不到的都是。例如:

- 金流: 德國人可能愛用 PayPal,但荷蘭人可能更習慣用 iDEAL。你只提供信用卡支付,可能就掉了一半訂單。

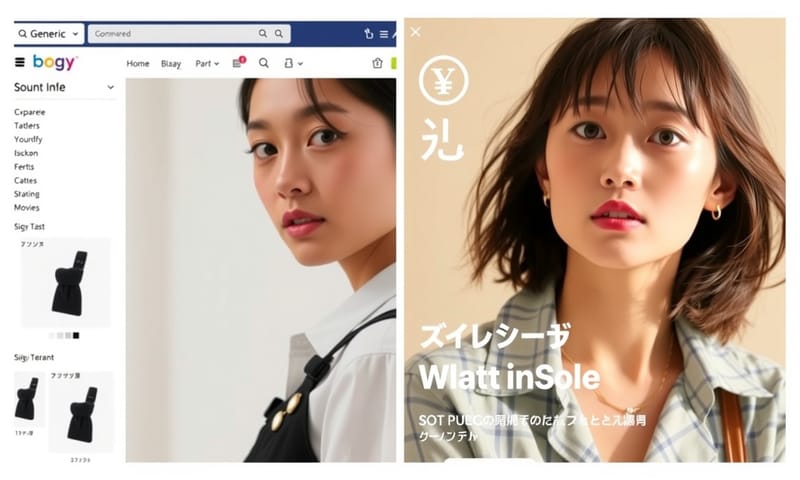

- 行銷視覺: 同一件衣服,在歐美市場找陽光、運動型的模特兒,但在日本市場可能就要找氣質、鄰家感的模特兒。你用的照片,決定了當地人對你品牌的第一印象。 -

- 客服與退貨: 美國消費者習慣超寬鬆的退貨政策,如果你還在用台灣的「七天鑑賞期」思維去應對,客訴會接到手軟。

然後,還有一個更硬的,就是法規。這點... 真的要特別小心。國外的資訊,像是 Shopify 或一些行銷報告,會告訴你它們的系統可以處理稅務和合規問題,這對歐美市場來說可能很方便。但這不代表你在台灣就沒事了。

說個實際的,最近台灣政府就在研議,要求淘寶、拼多多這種境外電商必須在台灣「落地納管」,不然就可能被下架。 這背後代表的趨勢是,各國政府對於跨境來的包裹、金流、稅務,只會越管越嚴。以前那種靠著小包裹避稅、在法律灰色地帶賺錢的好日子,差不多要結束了。 身為台灣賣家,你不只要懂目標市場的法規,更要搞清楚台灣出口的規定,還有金流怎麼合規進來。 這件事很複雜,最好找專業的會計師或顧問聊聊。

大家常踩的幾個坑

最後整理幾個,我看過太多人摔進去的坑,希望能幫你們避開:

- 忽略運費和關稅: 很多賣家定價時只算了產品成本,結果客人下單後才發現運費比商品還貴,或是貨到了被海關收一大筆稅金。這些都要在結帳頁面寫得清清楚楚。

- 用翻譯軟體應付客服: 客人問一個問題,你用 Google 翻譯回一句話,那種雞同鴨講的感覺,馬上就毀了信任感。初期至少要找個能寫出道地信件的兼職人員。

- 只想著賣,沒想著退: 跨境退貨的物流成本非常非常高。你必須先想好退貨策略:是讓客人直接銷毀、當地轉贈,還是要花大錢運回來?這筆錢沒算進去,你可能賣越多賠越多。

- 法律與知識產權問題: 沒先查清楚就賣,很容易侵犯到別人的專利或品牌權。 在亞馬遜上,一但被檢舉,貨跟錢都可能被凍結,得不償失。

總之... 跨境電商是個細節定生死的遊戲。保持耐心,一步一步來吧。祝好運。🙏

聊了這麼多,換你們說說看:如果你要做跨境電商,你覺得對你來說,最困難的會是「選品」、「流量」還是「在地化」呢?在下面留言分享你的想法吧!