ええと、今日は…そう、PR会社の仕事について、ですね。よく聞かれるんですよ。「PR会社って、結局なにしてるんですか?」って。広告代理店とごっちゃになってる人も多いですしね。まあ、無理もないんですけど。

正直なところ、一言で説明するのは…なかなか難しい仕事なんです。はい。クライアントの「世間との良い関係づくり」を、まあ、全部やる、みたいな。そんな感じです。だから、華やかに見えるかもしれないですけど、実際はかなり泥臭いというか…地味な作業の積み重ねですね。

まず結論から言うと、PRって何?

うーん、一番シンプルな言い方をすると、「お金を払って広告枠を買うんじゃなくて、メディアが『これは面白い』って思って、記事やニュースとして取り上げてもらえるように仕向ける仕事」、ですかね。 広告が、自分でお金を払って「うちの新商品、最高ですよ!」って叫ぶのだとしたら、PRは、第三者であるメディアの人に「あの会社の新商品、なかなか面白いらしいよ」って言ってもらう、みたいな。そっちのほうが、信頼されやすいでしょう? そこが、まあ、根本的な違いです。

だから目的も、直接的な「売上」というよりは、会社やブランドの「信頼」をじわじわと作っていくこと。 もちろん、結果として売上が伸びることもありますけど、それは副次的なもの、という位置づけですね。

PR会社の具体的な仕事の流れって、どんな感じ?

よく、きれいなフロー図とかで説明されますけど、現実はもっと…ごちゃっとしてます。ええ。まあ、あえて流れにすると、こんな感じでしょうか。でも、これはあくまで理想形だと思ってください。

ヒアリングと現状分析: まずは、クライアントの話をじっくり聞きます。「何を、誰に、どう伝えたいのか」っていう、一番の根っこの部分ですね。 ここで、市場の状況とか、競合が何やってるかとか、そういうのも全部調べます。

PR戦略の立案: 次に、どういう物語で世の中にアプローチするか、戦略を練ります。 ただ「新商品が出ました」じゃ、誰も振り向いてくれないので。その商品が、社会のどんな課題を解決するのか、とか。どんな新しい価値があるのか、とか。そういう「切り口」を考えるのが、まあ、腕の見せ所ですね。

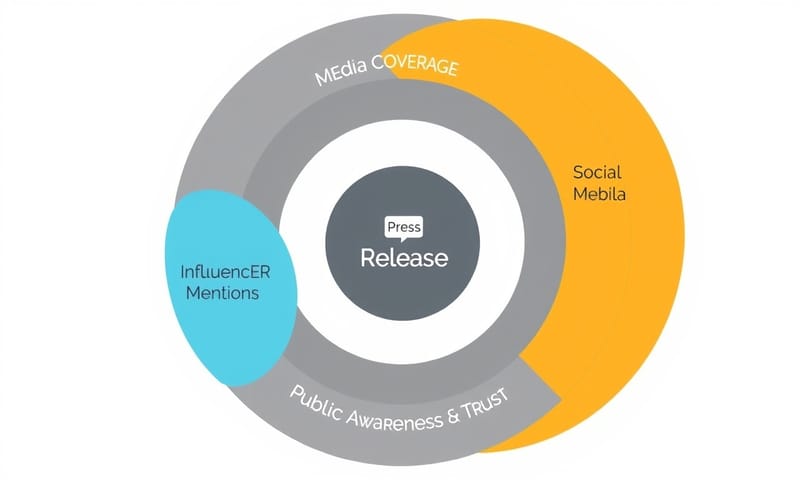

プレスリリースの作成: 戦略が決まったら、メディア向けの公式発表資料、「プレスリリース」を作ります。 これはただの作文じゃなくて、記者の人がパッと見て「お、この記事になりそう」って思えるように、要点をまとめて、魅力的なタイトルをつけて…っていう技術が必要です。

メディアへのアプローチ: 作ったプレスリリースを、関係がありそうなメディア、つまり新聞記者とか、テレビのディレクターとか、Webメディアの編集者とかに送ります。で、ここからが大変なんですけど…送るだけじゃ、だいたい読まれないので。

メディアリレーションズ: 一人ひとりに電話したり、メールしたりして、「こういう面白いネタがあるんですけど、どうですか?」って売り込みをかける。これが「メディアリレーションズ」って呼ばれる、PRの心臓部ですね。普段から記者さんたちと関係を作っておくのが、ものすごく大事になります。

掲載・報道、そして効果測定: うまくいけば、取材が決まって、記事やニュースになります。で、それで終わりじゃなくて。どれくらいの人に見られたのか、どんな反響があったのかを分析して、クライアントに報告します。 そして、次の戦略に活かす、と。この繰り返しです。

広告代理店との違いを、もうちょっとだけ

さっきも少し触れましたけど、ここ、よく混同されるので。 表にすると、たぶん分かりやすいかな。僕の、まあ、個人的な感覚も入ってますけど。

| PR(広報) | 広告 | |

|---|---|---|

| 目的 | 信頼関係づくり。ファンになってもらう感じ。 | 販促。とにかく買ってもらうのがゴール。 |

| お金の流れ | メディアの掲載は無料。記事にしてもらうための「活動費」をもらう。 | テレビCMとか新聞広告の「枠」を買う。お金がかかる。 |

| 情報の出し手 | メディア(第三者)。客観的に見える。 | 企業(自分自身)。どうしても主観的に見えがち。 |

| 内容のコントロール | 基本、できない。記者がどう書くかは、記者次第。 | 完全にできる。お金を払ってるから、言いたいことをそのまま載せられる。 |

| やりがい(個人的に) | 難しいけど、社会を動かした!って実感がある時。 | 数字でバシッと成果が見える時。分かりやすい。 |

じゃあ、どんなスキルが必要なの?

これもよく聞かれる質問ですね…。「コミュニケーション能力」とか「文章力」とか、まあ、そう言われることが多いですけど、それだけだと、ちょっとフワッとしてますよね。

僕が思う、もっと具体的なスキルは、なんて言うか…こういう地味な能力の組み合わせです。

話す力よりも、「聞く力」と「短くまとめる力」

まず、クライアントが本当に何をしたいのか、何を課題に感じているのかを、雑談の中からでも正確に聞き出す力。これが全てのスタートです。 それから、メディアに電話する時。忙しい記者さんは、最初の10秒で電話を切るか判断します。だから、要点をものすごく短く、魅力的に伝える能力。これは、本当に訓練が必要ですね。

誰も話したがらない「厄介ごと」の話

PRの仕事って、良い知らせばかりじゃないんです。むしろ、大変なのは「クライシス対応」…つまり、不祥事とか、ネガティブな噂が広まった時の対応ですね。 こういう時こそ、PR会社の真価が問われる、と僕は思ってます。

下手に隠したり、嘘をついたりすると、もう最悪の事態になる。 だから、何を、どの順番で、誰に、どういう言葉で伝えるか。謝罪するなら、誰が、どういう場で頭を下げるのが一番誠意が伝わるか。そういうシナリオを、冷静に、素早く設計する。これは、本当に神経を使いますね…。

こういう時って、もう社内はパニックになってるんで、僕ら外部の人間が「大丈夫です、まずこれをやりましょう」って、冷静に道筋を示すのが、すごく大事な役割なんです。

そういえば、海外と日本じゃ結構違うんですよ

ずっと日本の話をしてきましたけど、これ、アメリカとかに行くと、またやり方が全然違うんですよね。面白いことに。

例えば、日本ではプレスリリースを送った後、電話で「見ていただけましたか?」ってフォローするのが、まあ、割と普通なんですけど、アメリカでそれをやると「時間を奪うな!」って、ものすごく嫌がられることが多い。 あと、日本ではまだ新聞とかテレビの力がすごく強いですけど, アメリカはもっとデジタルメディアとか、個人(インフルエンサー)の影響力が大きい、とか。

文化的な違いもあって、日本では「和」を大事にするから、他社を攻撃するようなPRはまずやらない。でもアメリカだと、もっと直接的な比較表現があったりする。 あと、向こうではPRは専門職っていう意識が強くて、大学院で学ぶような分野なんですけど、日本ではまだ、総合職の人が異動で担当する「ジェネラリスト」の仕事って見られがちな側面もありますね。 だから、海外の事例をそのまま持ってきても、うまくいかないことの方が多いんです。

まとめの代わりに…PRに向いてる人って?

うーん、まとめ、ですか。そうですね…。ここまで話してきて思うのは、結局、この仕事に向いてるのは「好奇心が強い人」なのかな、と。 新しいものが好きで、世の中の動きに敏感で、人と話すのが苦じゃない人。

そして、一番大事なのは、たぶん「へこたれない心」ですね。メディアに100件電話して、99件断られるなんて、当たり前の世界ですから。それでも「最後の1件で記事になれば勝ちだ」って思えるような、そういうタフさが、一番のスキルかもしれないです。ええ、本当に。

さて、あなたはPRの仕事、やってみたいと思いましたか? それとも、やっぱり大変そうだと感じましたか? よかったら、感想を聞かせてください。