最近、後輩から「自己PRって、正直何書けばいいか分かんないっす…」って相談されて、めっちゃ考えちゃったんだよね。🤔 みんなも一回は悩んだことない? 職務経歴書に書いてあることと同じじゃん、って思ったり。でも、実は全然違うんだよね、これが。

職務経歴書が「今まで何をしてきたかの記録写真」だとしたら、自己PRは「で、その経験から、あなたは何ができて、うちの会社でどう輝いてくれるの?を語る予告編動画」みたいな感じ。全然役割が違う。ここをゴチャまぜにしちゃうと、せっかくのアピールが全然響かなくなっちゃう。もったいないよね!

で、結論から言うと…

自己PRって、「職務経歴っていう事実」と「自分の強みっていうストーリー」を繋げる「架け橋」なんだよね。だから、ただの要約でもダメだし、根拠のない願望でもダメ。職務経歴書に書いた事実を「証拠」として使いながら、「だから私にはこんな強みがあって、御社でこんな風に活躍できます!」っていう、説得力のあるストーリーを語る場所なんだ。 ここ、一番大事なポイントかも。

そもそも自己PRと職務経歴書って、何が違うんだっけ?

これ、意外とみんなフワッとしてるから、一回ちゃんと整理しとこっか。別に難しい話じゃないんだけどね。

- 職務経歴書:これはもう「事実の記録」。いつ、どこの会社で、どんな部署にいて、何を担当したか。淡々と、客観的に書くもの。いわば「公式記録」だね。

- 自己PR:こっちは「主観的なアピール」。職務経歴書に書かれた事実の中から、「特にここを見て!」っていう部分を抜き出して、自分の言葉で意味づけをする場所。 「この経験から、私は〇〇というスキルを身につけました」とか、「このプロジェクトを乗り越えたことで、私の〇〇という強みが証明できます」みたいにね。

だから、職務経歴書に「〇〇プロジェクトのリーダーを担当」って書いてあるだけじゃ、採用担当者は「へぇ、リーダーだったんだ」で終わっちゃう。でも、自己PRで「リーダーとして、バラバラだったチームをこうやってまとめ、結果的に目標を120%達成しました。この経験で培った調整力は、御社の〇〇という課題解決に必ず役立ちます!」って語れば、一気に「お、この人なんかやってくれそう」ってなるでしょ?😉 この違いがめっちゃ重要。

整合性を持たせるって、つまり「嘘をつかない」ってこと

よく「職務経歴書と自己PRは整合性を持たせましょう」って言われるけど、これって要するに「ちゃんと職務経歴書で証明できることをアピールしようね」ってこと。 当たり前っちゃ当たり前なんだけど、つい自分を良く見せたくて盛っちゃうこと、あるよね…(笑)

例えば、「マネジメント経験豊富です!」って自己PRで言ってるのに、職務経歴書を見たら役職についたことが一度もなかったら、「え、どの立場で…?」ってなっちゃう。 そうじゃなくて、たとえ役職はなくても、「後輩の指導係として、3人の新人を半年で一人前に育てた経験があります」みたいに、事実ベースで語ればいい。 これなら説得力あるでしょ?

大事なのは、背伸びすることじゃなくて、自分の経験の中から、アピールしたい強みに繋がる「事実=エピソード」を見つけ出すこと。 キャリアの棚卸しって、まさにこの作業だよね。

じゃあ、どうやって差別化するの?ここが一番ムズいよね

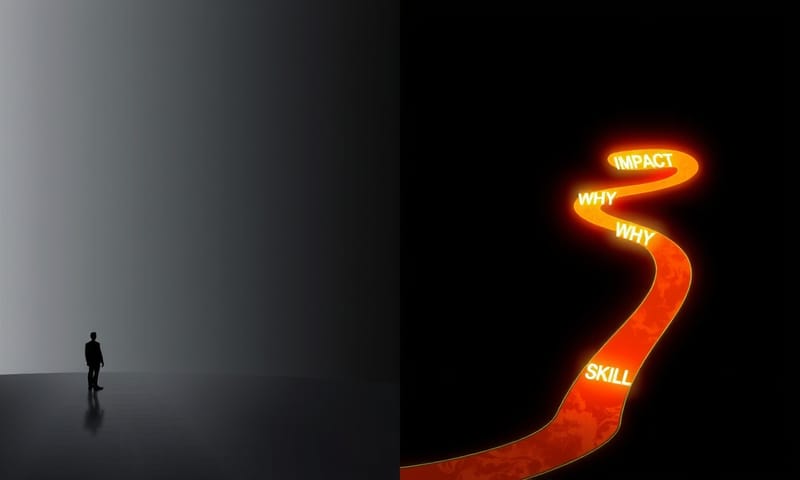

「整合性は分かった。でも、それだけじゃ他の人と同じになっちゃうじゃん!」…はい、その通り。ここからが本番。差別化のポイントは、事実(WHAT)に「どうやって(HOW)」と「なぜ(WHY)」を付け加えることだと思うんだ。

多くの人は「〇〇を達成しました!」っていう結果(WHAT)だけを言いがち。でも、採用担当者が本当に知りたいのは、「どんな状況で(Situation)、どんな課題があって(Task)、あなたが具体的にどう動いて(Action)、その結果どうなったの(Result)?」っていう、一連のプロセス。 これ、よく「STARメソッド」って言われるやつね。 外資系の面接とかだと特にこの思考法、重視されるらしいよ。

例えば、「営業成績で1位を取りました」だけじゃなくて、

- Situation(状況):担当エリアは競合が強くて、うちのシェアは最下位でした。

- Task(課題):半年でシェアを10%上げるっていう、結構無茶な目標がありました。

- Action(行動):既存顧客をただ回るんじゃなくて、まず競合の弱点を徹底的に分析して、そこに刺さる新しい提案資料を自分で作って、週3回は新規開拓に時間を使いました。

- Result(結果):結果、半年でシェアを15%上げることができて、全社で表彰されました。この経験から、課題分析力と実行力には自信があります!

…って言われると、人柄とか仕事の進め方まで見えてこない? この「具体的なエピソード」こそが、あなただけのオリジナリティになるんだよね。 他の誰も、あなたと全く同じ経験はしてないんだから。

[比較表] よくある自己PR vs. グッとくる自己PR

ちょっと分かりやすく、ありがちなやつと、一歩踏み込んだやつの違いを表にしてみたよ。左が「もったいない例」、右が「お、いいね!例」。

| よくある自己PR... | グッとくる自己PR! |

|---|---|

| 「私の強みはコミュニケーション能力です。誰とでも仲良くなれます。」 | 「私の強みは『相手の意図を汲み取り、先回りして動ける』ことです。前職では、お客様の言葉の裏にある要望を察知し、+αの提案を続けた結果、担当顧客の満足度アンケートで部署トップになりました。」 |

| 「リーダーシップがあります。サークルの部長でした。」 | 「意見が対立しがちなチームで、各メンバーと1on1を実施し、共通の目標を再設定することでプロジェクトを成功に導きました。私の考えるリーダーシップは、引っ張るだけでなく『個々の力を最大限引き出す環境作り』です。」 | }

| 「向上心があります。新しいことも積極的に学びます。」 | 「〇〇という資格を独学で取得しました。それは、現状の業務で△△という課題を感じ、専門知識が不可欠だと考えたからです。学んだ知識を活かし、業務プロセスを□□のように改善しました。」 |

| 「忍耐力には自信があります。厳しい環境でも頑張れます。」 | 「前例のないトラブルが発生した際、3日間ほぼ徹夜で原因究明にあたりました。精神論だけでなく、過去の類似事例を洗い出し、関係各所に粘り強く協力を仰いだ結果、なんとか乗り切れました。この『最後までやり抜く力』が私の強みです。」 |

忘れがちだけど超重要:企業の「中の人」を想像する

自己PRって、結局は「ラブレター」みたいなものなんだよね。誰にでも同じ内容を送っても、心には響かない。 ちゃんと相手(企業)のことを調べて、「あなたの会社のこういうところに惹かれてます」「私のこの強み、あなたの会社で求めてる〇〇な人材像にピッタリじゃないですか?」ってアピールしないと。

日本の企業だと「協調性」とか「誠実さ」みたいな人柄も結構見られるけど、例えば外資系だと「で、あなたは何をしてくれるの?」「成果は?」って、もっと直接的に聞かれることが多いみたい。 だから、応募する企業のカルチャーに合わせて、アピールの切り口を微妙に変えるのはすごく大事。 「学びたいです!」っていう受け身な姿勢は、特に外資だと「え、こっちは教えてもらう場所じゃないんだけど…」って思われかねないから要注意だね。

よくある間違いと修正案

最後に、みんながやりがちな失敗と、「こうすれば良くなるかも?」っていう提案をいくつか。

- 間違い:強みをたくさん盛り込みすぎる。

修正案:一番伝えたい強みは1つ、多くても2つに絞る! アピールしたい気持ちは分かるけど、色々言うと結局何も印象に残らない。「この人といえば〇〇」って覚えてもらうのがゴール。 - 間違い:専門用語や社内用語をそのまま使う。

修正案:採用担当者は、あなたのいた業界のプロとは限らない。誰が読んでも分かるように、「それってつまり、どういうこと?」を意識して、平易な言葉に噛み砕いてあげよう。優しさ大事。 - 間違い:抽象的な言葉で終わる。「頑張ります」「貢献したいです」。

修正案:「〇〇の経験で培ったこのスキルを活かして、具体的に△△の分野で貢献したいです」みたいに、どう貢献できるかまで具体的に言う。 これで一気に「本気度」が伝わるはず。

最後に…

自己PRって、書くのすっごいエネルギーいるし、正直めんどくさいよね(笑)。でも、自分のキャリアをちゃんと振り返って、自分の言葉でストーリーを紡ぐ、めっちゃいい機会だと思うんだ。完璧じゃなくていいから、まずは自分の経験で「これ、ちょっと頑張ったな」って思うことを一つ、掘り下げてみてはどうかな?

みんなは、職務経歴書には書ききれないけど「実はこれ、俺/私の強みなんだよな〜」って思うこと、何かありますか? よかったらコメントで教えて!