まず、結論から。広報の仕事って、昔と全然違うって話

「広報ってどんなスキルが必要ですか?」って、本当によく聞かれるんですよね。正直、10年前の常識で答えると、たぶん今の現場ではまったく通用しない。昔はメディアの人と仲良くなって、プレスリリースを書いて…っていうのが仕事の中心だったかもしれない。でもね、今はそれだけじゃ全然足りない。むしろ、それは仕事のほんの一部って感じです。

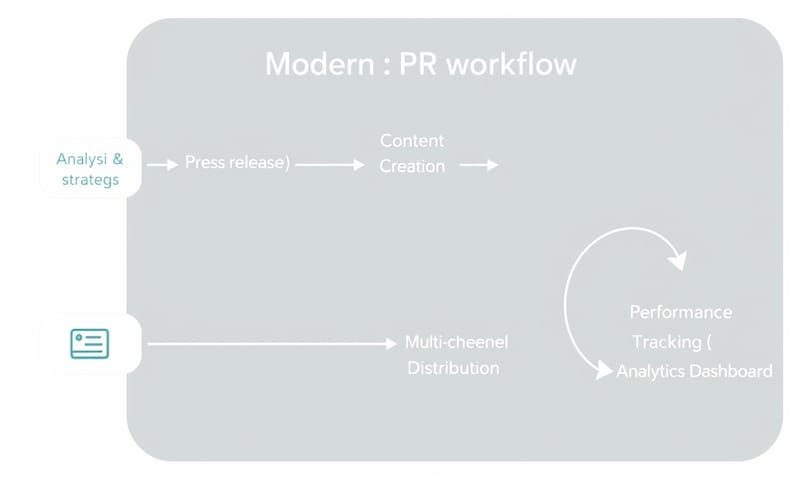

最近つくづく思うのは、今の広報は「半分マーケターで、半分データ分析家」みたいな側面がすごく強くなってるってこと。 昔ながらの文章力とかコミュニケーション能力はもちろん大事。 でもそれと同じくらい、出した情報の「結果」を数字で追いかける能力がないと、もう話にならないんですよね。だから、昔のイメージでこの仕事を目指すと、たぶん「こんなはずじゃなかった」ってなると思います。今日はその辺の、リアルな話をしていこうかなと。

ぶっちゃけ、今の広報担当者のデスクの上ってこうなってる

ちょっと想像してみてほしいんですけど、新製品のプレスリリースを一本出すとするじゃないですか。昔なら、それを新聞社とか雑誌社に送って、「載るといいな」って祈る感じだったかもしれない。でも、今は全然違います。

まず、リリースを書く前に「どんなキーワードを入れれば検索に引っかかりやすいか」を考える。SEOの視点ですね。そして、リリースを公開したら、Google Analyticsを開いてリアルタイムで「どのサイトから流入があるか」「ユーザーの滞在時間はどれくらいか」をチェックする。同時に、SNSで「どんな風に言及されてるか」「ポジティブな反応か、ネガティブか」をツールで監視する。これ、全部広報の仕事なんです。 だから、文章力だけじゃなくて、データ分析力とかITリテラシーが必須になってきてるんですよね。

じゃあ具体的にどんなスキルが要るの?「従来型」と「現代型」に分けてみた

ごちゃごちゃ言っても分かりにくいんで、僕なりにスキルを「従来から大事なもの」と「最近特に重要になってるもの」に分けてみました。どっちも大事なんですけど、特に後者が今のキャリアを左右すると思ってます。

【従来型】これがなきゃ始まらない、広報の基礎体力

- 文章力:これはもう、言わずもがな。 プレスリリース、SNSの投稿、社内報、経営者のスピーチ原稿まで、書く仕事は無限にあります。ただ、「綺麗な文章」だけじゃなくて、「人の心を動かす文章」とか「誤解を生まない正確な文章」を書けるかがポイントですね。

- コミュニケーション能力:これも基本中の基本。 記者さんとの関係構築はもちろん、社内の開発チームや営業、経営層と話して情報を引き出したり、調整したりする能力は絶対に必要。 いろんなステークホルダーとの橋渡し役ですからね。

- 情報収集力と分析力:世の中のトレンド、競合の動き、自社がどう見られているか…常にアンテナを張ってないと、的外れな情報発信をしちゃう。 集めた情報を分析して、「じゃあ、うちは次どうする?」って戦略に繋げるまでがセットです。

- 危機管理能力:炎上したり、ネガティブな報道が出たりした時にどう動くか。これは企業の信頼に直結します。 平時から「もしも」を想定して準備しておく冷静さと胆力が試されますね。

【現代型】これからの広報で「食っていく」ための武器

- デジタルマーケティングの知識:SEO、コンテンツマーケティング、SNS広告の基礎知識あたりはもう常識。 広報活動がどうやって最終的な売上やブランディングに貢献してるのか、マーケティングの言葉で説明できないと、社内での立場が弱くなっちゃいます。

- データ分析・活用能力:出したプレスリリースのPV数、SNSでのエンゲージメント率、サイトへの流入経路…。这些データを分析して、「この施策は効果があった」「次はこう改善しよう」って言えるかどうか。 これが今の広報の価値を決めると言っても過言じゃない。ウェブ解析士みたいな資格が注目されるのも、そういう背景があるんですよね。

- SNSの運用スキル:ただ投稿するだけじゃなくて、各プラットフォームの特性を理解して、フォロワーと対話し、コミュニティを育てていく能力。 炎上の火種をいち早く見つけるための「SNSリスニング」も重要です。

- プロジェクトマネジメント能力:一つの広報キャンペーンって、社内外のいろんな人を巻き込む一大プロジェクトなんです。 デザイナー、エンジニア、営業、外部の代理店…。彼らをまとめて、スケジュール通りに、かつ目的を達成するために旗を振る力はめちゃくちゃ大事。

資格って本当に役に立つの?PRプランナー vs Web系資格

これもよく聞かれる質問ですね。「PRプランナーの資格って取ったほうがいいですか?」って。結論から言うと、「無いよりはあったほうが良いけど、それだけじゃ勝負できない」というのが僕の考えです。 日本だと広報唯一の体系だった資格みたいな扱いなので、基礎知識を学ぶにはすごく良い。 でも、3年以上の実務経験が必要な最上位の「PRプランナー」資格を持っていても、それが即「優秀な広報」の証明になるわけじゃないのが難しいところ。

むしろ、最近の転職市場とか見てると、もっと実践的なWeb系の資格のほうが評価される場面もあるんじゃないかなと感じます。そこで、代表的な資格を僕なりの視点で比較してみました。

| 資格名 | どんな人向け? | 僕のホンネ |

|---|---|---|

| PRプランナー | 広報の基礎を体系的に学びたい人。新卒とか未経験で広報を目指す人には良いかも。 | 持ってて損はない「お守り」的な感じかな。 でも、これだけで「デジタルに強い」とは思われない。面接で語れる実務経験のほうが100倍大事。 |

| ウェブ解析士 | 「勘」じゃなくて「数字」で語りたい人。GAとか見てニヤニヤできるタイプの人。 | これは、かなり実践的で「使える」資格だと思う。 データを元に戦略立てられるって証明になるし、マーケティング部門との会話もスムーズになる。広報の新しいキャリアを考えるなら、こっちのほうが面白いかも。 |

| 商品プランナー | メーカーの広報とか、商品PRに深く関わる人。 | これも意外とアリ。 商品開発の背景とかマーケティング戦略を理解できると、発信する情報の深みが全然違ってくるから。ただ、汎用性はちょっと下がるかな。 |

| (特になし) | 実務経験でゴリゴリやってきた人。実績が名刺代わりの人。 | ぶっちゃけ、これが一番強い(笑)。「〇〇という商品を、こういう戦略でPRして、これだけ話題にしました」っていう具体的な実績に勝る資格はないですよね。結局は成果がすべて。 |

キャリア形成の考え方:代理店?事業会社?それとも…

広報としてのキャリアパスも、昔よりずっと多様化してますよね。 大きく分けると、PR代理店で専門性を磨く道と、事業会社でどっぷり一つのブランドに関わる道があります。

代理店だと、いろんな業界のクライアントを担当できるから、短期間でめちゃくちゃ経験値が貯まる。でも、あくまで外部の人間なので、事業の核心部分には関わりにくいこともある。一方、事業会社の広報(インハウスって言います)は、その会社の顔として深く長くブランドを育てていけるのが魅力。 経営層に近いところで仕事ができるチャンスも多いです。

あと、最近面白いなと思うのは、日本と海外の広報のやり方の違い。日本ではまだ記者クラブへの投げ込みとか、メディアとの個人的な関係が重視される文化が根強い。 でも、アメリカとかだと、いきなり記者に電話するのは嫌がられたりする。 代わりに、データに基づいたパーソナルなアプローチとか、インフルエンサーとの直接コミュニケーションが主流だったりします。 こういうグローバルな視点を持つことも、これからのキャリアを考える上では重要になってくるかもしれませんね。

まとめ:結局、これからの広報は「学び続ける人」が生き残る

長々と話してきましたが、結局のところ、これからの広報担当者に一番必要なスキルは「変化に対応し、学び続ける力」なんだと思います。 5年前に最先端だったノウハウが、今ではもう古いなんてことはザラにある世界なので。

文章力やコミュニケーション能力といった基礎体力を鍛えつつ、データ分析やデジタルマーケティングといった新しい武器をどんどん取り入れていく。 そういうハイブリッドな人材が、これからの広報の世界では間違いなく重宝されるはずです。資格を取るのも良いですが、それ以上に、日々変わっていく世の中の潮流を読んで、自分自身をアップデートし続ける姿勢が何より大事なんじゃないかな、と僕は思います。

この記事を読んで、あなたは「従来型のスキル」と「現代型のスキル」、どちらにもっと興味を持ちましたか? もしよければ、コメントで教えてもらえると嬉しいです。