会社のPRって、広告と何が違うの?ってよく聞かれるんだけど…

最近、特にスタートアップの経営者とかと話してると、「PR、やらなきゃなーとは思ってるんですけど、何から手をつけていいか…」って相談をよく受けます。正直、広報とかPRって言葉、みんな結構ふわっとしたイメージで捉えてるんじゃないかな。広告代理店に電話して「うちの会社、いい感じにPRしといて!」みたいな。まあ、気持ちはすごくわかる。

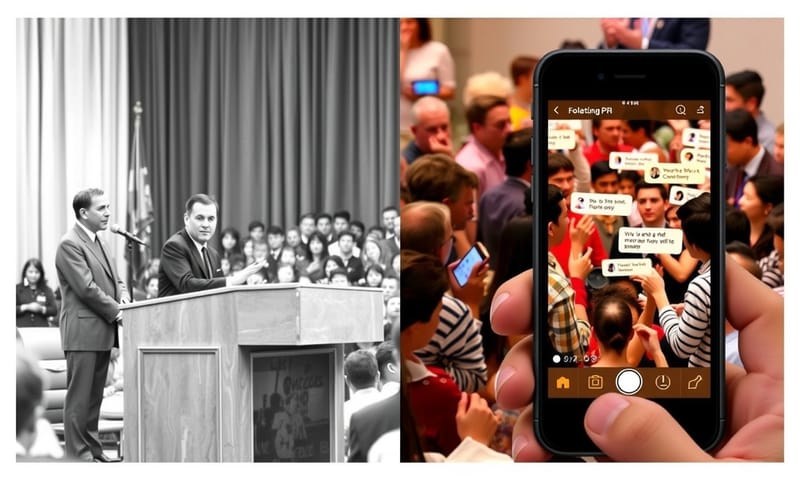

昔の僕もそうでした。「PR = 無料の広告」くらいにしか思ってなかった。テレビや雑誌にタダで載せてもらうための活動、みたいな。でもね、色々やってきて思うのは、それはPRのほんの一部分でしかないってこと。本質は全然違うところにあるんです。

先に結論:PRは「信頼の積み立て貯金」

いきなりだけど、結論から言うと、僕にとってのPRは「信頼の積み立て貯金」です。広告が、お金を払って「今すぐ注目してもらう」ための短期的な手段だとしたら、PRは地道な活動を通じて、お客さんとか、取引先とか、社員とか、地域の人たちとか…そういうステークホルダーと呼ばれる人たちとの間に「信頼関係」をコツコツ築いていく長期的な活動。 いざという時に「あの会社なら大丈夫」って思ってもらえるかどうかの分かれ道、それがこの貯金の残高だったりするわけです。

だから、すぐに売上が倍になるとか、そういう即効性は期待しちゃダメ。 じわじわ効いてくる漢方薬みたいなものかな。でも、一度築いた信頼は、そう簡単には崩れない。これ、すごい財産ですよ。

じゃあ、具体的に何から始める?予算ゼロからのPR入門

「理屈はわかった。でも、うちは中小企業で広報部なんてないし、予算もないよ!」って声が聞こえてきそう。 大丈夫。PRは、お金がなくても始められます。というか、むしろ最初は自分たちで汗をかくべき。その方が絶対、魂のこもったPRができるから。 ここでは、明日からでもできる、具体的なステップを3つだけ紹介します。

- ステップ1:まず、自分たちの「物語」を一行で言えるようにする。

いきなりプレスリリースを書こうとしなくていい。まず、自分たちの会社が「誰の、どんな問題を、どうやって解決してるのか」を、専門用語を使わずに、小学生にもわかる言葉で説明できますか?これができないと、どんなに頑張って発信しても、誰の心にも響かない。これは、自社のユニークセリングポイント(USP)を特定する作業でもあります。 - ステップ2:「中の人」の顔を見せる。

完璧に作り込まれた製品写真より、開発者が試行錯誤してる様子のほうが、人は共感したりします。 SNSで「今日はこんな失敗しちゃいました!」とか、「新しい試作品、見てください!」みたいな投稿をする。会社の「裏側」や「体温」を伝えるのがすごく大事。 これがファンを作る第一歩です。 - ステップ3:情報を「発信する」んじゃなく、「届けにいく」意識を持つ。

ただSNSやブログを更新して待ってるだけじゃ、誰も見てくれません。例えば、業界のキーパーソンが何か発言したら、それに敬意を払いつつ自分の意見をリプライしてみる。関連するニュースがあったら、それに対する自社の考えをブログに書いてみる。いわば、会話のキャッチボールに参加しにいく感じ。これが双方向のコミュニケーションの基本です。

メディア露出だけがPRじゃない。でも、メディアとの付き合い方も知っておこう

会社のPRというと、やっぱり新聞やテレビに取り上げてもらう「メディアリレーションズ」をイメージする人が多いですよね。もちろん、これは今でも強力な手段の一つ。特に日本では「記者クラブ」という独特のシステムがあります。

正直、この記者クラブ制度は、大手メディアに所属してないとアクセスしにくい、閉鎖的な側面も指摘されています。 フリーランスや新しいウェブメディアは、なかなか公式会見にすら入れなかったりする。 でも、官公庁の発表を効率的に取材できたり、権力に団体として情報公開を迫れたりするメリットもある、と。 これは明治時代から続く、日本の報道の歴史的背景が関係しています。

一方で、アメリカとかだと、企業が直接ジャーナリストやインフルエンサーにアプローチするのがもっと一般的。日本も最近は、SNS経由で記者さんと直接繋がったり、プレスリリース配信サービスを使って広く情報を届けたりする方法が増えてきました。 特に中小企業にとっては、こうした新しい流れは大きなチャンスだと思います。 記者クラブに頼らなくても、自社のオリジナリティさえあれば、記者の目に留まる可能性は十分あります。

PR会社に頼む?それとも自社で頑張る?

活動が少し軌道に乗ってくると、「PR会社に外注したほうがいいのかな?」っていう悩みが出てきます。これもよくある相談。どっちが良い、悪いじゃなくて、会社のステージや目的によって使い分けるのが正解だと思います。僕なりにメリット・デメリットをまとめてみました。

| 項目 | PR会社に外注 | 自社(インハウス)でやる |

|---|---|---|

| コスト | まあまあ高い。月額数十万〜が相場かな。でも、その分プロの時間を買える。 | 基本は人件費のみ。でも、担当者が育つまでの時間は「見えないコスト」として考えるべき。 |

| スピード感 | 早い。特にメディアとの繋がりは既にあるから、話が早いのが魅力。 | 遅い。担当者がメディア関係を一から作るので、時間がかかるのは仕方ない。 |

| 専門知識 | 業界特化の会社なら深い。でも、自社製品への愛は、やっぱり中の人には敵わないかも。 | 製品知識はピカイチ。でも、PRの専門知識やトレンドは自分で学び続けないと枯渇する。 |

| メディア人脈 | 最大の強み。でも、その人脈はPR会社の資産であって、自社の資産にはならない点は注意。 | 担当者がコツコツ築いた人脈は、会社の貴重な財産になる。異動や退職のリスクはあるけどね。 |

| 危機管理 | 経験豊富。炎上した時とか、客観的な視点で冷静に対応してくれるのは心強い。 | 当事者意識が強すぎて、つい感情的な対応になりがち。冷静な判断が難しい場面も。 |

PRの「失敗」から学ぶこと

PRって、うまくいくと会社の評判をすごく高めてくれるけど、一歩間違えると大炎上につながる怖い側面もあります。最近も、自治体のPR動画が「差別的だ」と批判されたり、企業のSNS担当者の不用意な一言が問題になったり、失敗事例には事欠きません。

多くの失敗に共通するのは、結局のところ「想像力の欠如」だと思うんです。 これを発信したら、受け取った側はどう感じるだろう?という視点が抜け落ちている。特に、経営層と広報担当の間で「何のためにこれをやるのか」という目的がズレてると、大体うまくいかない。 「とにかくバズらせろ」みたいな無茶振りとか、最悪ですよね。

だからこそ、最初に話した「信頼の積み立て貯金」が大事なんです。普段から誠実なコミュニケーションを続けていれば、万が一ちょっとした失敗をしても、「あの会社に限って悪気はなかったんだろう」と、多めに見てもらえることがある。逆に、普段から印象が悪いと、些細なことで一気に炎上する。PRは、攻めのためだけじゃなく、守りのためにもあるんです。

まとめ:広報は、会社の「人格」を作る仕事

色々話してきましたが、結局、会社のPRって何かっていうと、「会社の『人格』を社会に伝えて、好きになってもらう活動」なんだと僕は思っています。ただ情報を流すだけじゃなく、自分たちの価値観やストーリーを語り、社会と対話し、信頼関係を築いていく。 とても地道で、すぐに結果は出ないかもしれないけど、会社の未来にとって、これほど重要な投資はないんじゃないかな。

この記事を読んで、「うちでも何かできそうかも」と少しでも思ってもらえたら嬉しいです。まずはステップ1の「自分たちの物語を一言で言う」から、ぜひ試してみてください。

それで、皆さんに質問です。あなたの会社で、明日からでも始められそうな「小さなPR活動」って、何だと思いますか?ぜひ、コメントでアイデアを教えてください!