先說結論

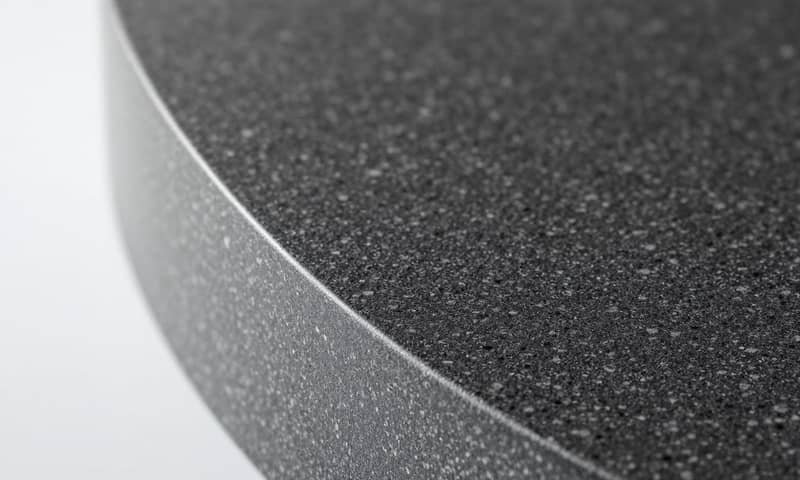

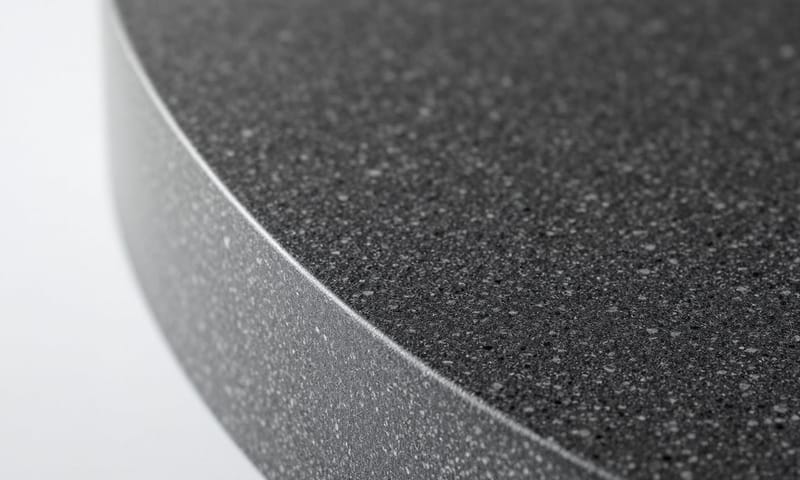

嗯…最近在看廚房的東西,花崗岩水槽這東西,很多人問。我自己研究了一下,說真的,它跟我想的不太一樣。它其實不是一整塊花崗岩去切的,那太重又太貴了。市面上大部分都是「花崗岩複合材料」或叫「石英石水槽」。 簡單講,就是把石英或花崗岩碎粒跟樹脂混在一起做成的。

所以,選購的重點就變了。不是看石頭的紋理,而是要看它「石英的含量」。含量越高,通常越耐用、越抗刮。再來就是,它的硬度很高,杯子盤子掉下去,有很大概率是餐具破,而不是水槽凹。這點跟不鏽鋼很不一樣,要先有心理準備。總之,挑對材質比例、想好自己的使用習慣,它才會是個好東西。

挑選步驟,照著走就對了

好,我知道聽起來有點複雜。我把它整理成幾個步驟,這樣比較好懂。我自己也是這樣一步步釐清的。

第一步:先搞懂,這不是真的「純」花崗岩

這點蠻重要的,所以放第一個講。我們買到的,通常是所謂的「複合材料水槽」(Composite Sink)。 裡面大概有 70-80% 是石英或花崗岩的石粉,剩下 20-30% 是丙烯酸樹脂 (acrylic resins)。 德國大廠 Blanco 叫它 Silgranit,瑞士的 Franke 叫它 Fragranite,但基本上都是類似的技術。 這樣做的好處是,顏色可以很均勻、沒有毛細孔,所以不容易吃色或卡污垢。

第二步:石英含量是關鍵,越高通常越好

既然是複合材料,那比例就很重要。石英是自然界中硬度很高的礦物,所以石英含量越高的水槽,理論上就越耐刮、耐高溫。很多大品牌會標榜他們的石英砂含量達到 80%。 這點跟日本一些水族文章提到的概念有點像,他們在選魚缸裡的石頭時,也會優先選石英這種性質穩定的石頭,因為它不容易釋放物質影響水質。 雖然用途不同,但都說明了石英是個很安定的材料。所以,如果預算可以,盡量選石英含量高的。

第三步:安裝方式想清楚,下嵌式最麻煩

花崗岩水槽很重,比同尺寸的不鏽鋼水槽重非常多。 所以安裝前,檯面的支撐力一定要夠。 安裝方式大概分三種:

- 上嵌式 (Drop-in): 安裝最簡單,水槽邊緣會直接壓在檯面上。

- 下嵌式 (Undermount): 看起來最無縫、最美觀,清理檯面也方便,水可以直接撥進去。 但這也是最考驗師傅功夫的,開孔尺寸要非常精準,而且水槽和檯面接縫的矽利康密封要做好,不然未來可能會滲水。

- 平接式 (Flush-mount): 算是上嵌式的進化版,水槽邊緣跟檯面幾乎一樣高,視覺上很平整,也比較不會藏污納垢。

我自己是覺得,如果沒有把握找到很細心的師傅,或是檯面本身不是石英石、大理石這種很堅固的材質,選下嵌式之前真的要三思。不然為了美觀,後續漏水會很頭痛。

第四步:顏色深淺的取捨

這種水槽的顏色選擇很多,從純白、米白到灰色、黑色都有。 這裡就有個取捨了。淺色水槽,特別是白色,裝在廚房裡真的很好看,很亮。但…它也超級不耐髒。咖啡、茶、咖哩這種顏色重的東西,一倒下去就要馬上沖掉,不然放久了可能會滲進去,留下色漬。 深色水槽,像是深灰或黑色,就比較沒有這個煩惱,也看不太出刮痕。 不過,如果住家是硬水區,水垢乾掉後會在深色水槽上留下白色的水漬,反而會比在淺色水槽上更明顯。 所以這點要看個人勤勞程度跟所在地區的水質來決定。

第五步:配件也要看,瀝水籃和龍頭是重點

一個好用的水槽,配件不能少。很多品牌會針對特定型號推出專用的瀝水籃、砧板。這些配件通常能完美卡在水槽上,增加使用彈性。另外,因為水槽本身很硬,不像不鏽鋼有彈性,所以有些廠商會建議加購一個不鏽鋼的底部網架(Grid),這樣餐具不小心掉下去時,有個緩衝,比較不容易破。 購買前可以問清楚,哪些是標配,哪些需要加購。

不同品牌的差異,不只價錢而已

說到品牌,大家最常聽到的應該就是德國的 Blanco 和瑞士的 Franke。 這兩個都是歐洲大廠,品質跟設計都很好。但他們之間還是有些微差異。我整理了一個簡單的比較表,讓大家有個概念。

| 比較項目 | Blanco (德國) | Franke (瑞士) | 其他台製/亞洲品牌 |

|---|---|---|---|

| 主要材質 | 叫 Silgranit®,標榜 80% 石英砂,專利材質,摸起來顆粒感比較細緻。 | 叫 Fragranite®,一樣是石英複合材料,也說有 80% 石英。 | 通常也是石英複合材料,但石英含量和樹脂配方就不一定了,要看各家標示。 |

| 設計風格 | 線條比較俐落、現代感強一點。顏色選擇非常多。 | 設計也很多元,有些型號感覺比較圓潤。他們家不鏽鋼水槽也很有名。 | 設計上可能比較參考歐洲主流款式,但價格會親民不少。 |

| 我的個人看法 | 感覺是市場上的標竿,很多人討論。Reddit 上不少用了好幾年的好評。 但價格也真的是高標。 | 百年品牌,跟 Blanco 算是瑜亮情結。質感也很好,就看個人喜歡哪家的設計。 | 嗯…這塊就比較需要做功課。不是說不好,但品質比較參差不齊。建議找有信譽的廚具行或看清楚保固條款。 |

| 參考價位 | 單槽大概都要 NT$20,000 以上,有些甚至更高。 | 跟 Blanco 差不多,或者稍微便宜一點點,但也是高價位帶。 | 範圍很廣,可能從幾千到一萬多都有。 |

老實說,它還是有缺點的

雖然優點很多,但花崗岩水槽並非完美。首先,它真的很硬。 就像前面說的,不小心手滑,玻璃杯大概就直接碎了,沒有僥倖。再來是重量,安裝時對檯面和櫃體是個考驗。 還有,雖然耐高溫,但不代表可以把燒得通紅的鍋子直接丟進去。瞬間的溫差過大 (Thermal Shock),還是有造成裂痕的風險。 清潔也要注意,不能用鋼絲球或那種很粗的菜瓜布去刷,會破壞表面。 基本上只能用海綿或軟布加中性清潔劑。

常見的迷思,一次說清楚

最後整理幾個大家常有的疑問。

- 會不會吃色?

品質好的不太會,因為表面沒有毛細孔。 但前提是你要勤勞,有色的液體倒下去要馬上沖掉。特別是淺色水槽,不要挑戰極限,把茶包或咖啡渣在裡面泡過夜。 - 需要特別保養嗎?

日常清潔就是用完後擦乾,避免留下水垢。 有些品牌有出專用的保養液,偶爾擦一下可以維持表面的光澤和疏水性,但不是絕對必要。千萬不要用強酸強鹼的清潔劑。 - 可以直接在上面切菜嗎?

拜託不要。 它雖然耐刮,但你的刀子會先鈍掉。而且在堅硬的表面上切東西,對刀具很傷。

嗯,大概就是這樣了。我自己是覺得,如果你能接受它的硬度,也願意花時間做基本的清潔(其實就是擦乾),那花崗岩水槽的質感跟耐用性,真的會讓廚房加分不少。但如果妳是習慣隨手把碗盤丟進水槽、不喜歡花時間擦乾的人,那可能傳統的不鏽鋼水槽會更適合你。

最後想問問大家,如果讓你選,你會因為美觀而選擇淺色水槽,然後勤勞一點保養?還是為了省事,直接選深色的呢?