嗯...最近,剛好有人在問水槽的事。花崗岩水槽,很漂亮的那種...對,然後他們就在猶豫,到底要選單槽還是雙槽。

這個問題...說真的,沒有標準答案。不對,應該說,答案不在水槽本身...而是在你家的廚房,還有你每天洗碗、備料的習慣裡。

重點一句話

直接講結論好了...這其實不是單槽和雙槽誰比較好的問題,而是你的「工作流程」適合哪一種。 你是習慣把所有東西都丟進去一起洗,還是喜歡一邊泡、一邊洗?想清楚這個,答案就出來一半了。

先不想單槽還雙槽,先看這個

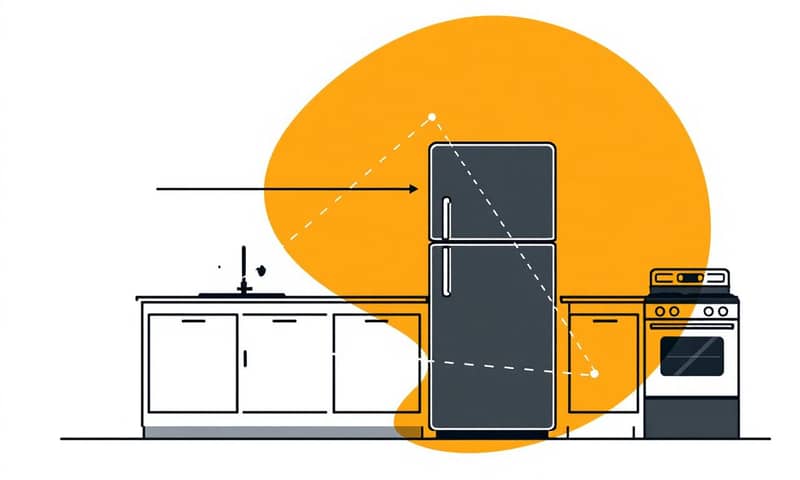

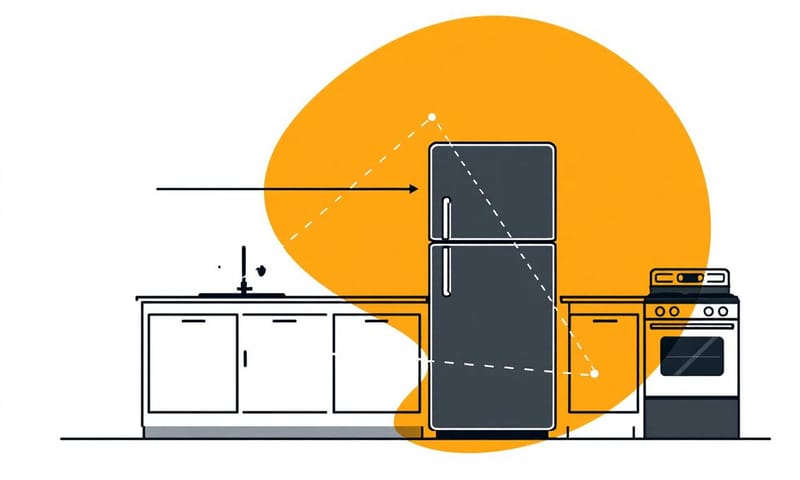

在我們掉進單槽雙槽的選擇困難之前,有兩個更重要的事要先想。第一,是你家廚具檯面的尺寸。 第二,就是我剛剛說的,你家的「廚房工作動線」。

你想想看,你備料的時候,是習慣把菜拿出來,在水槽裡洗,然後在旁邊切嗎?那你需要的是水槽旁邊有足夠的檯面空間。如果你家裡洗碗,主要是丟洗碗機,那水槽可能就只是個暫時沖洗、處理大型鍋具的地方。 這種情況下,一個超大的單槽可能就很適合你。

反過來說,如果你沒有洗碗機,習慣手洗所有東西,那可以分類的雙槽可能就比較方便。 一邊放滿泡泡水洗碗,另一邊用來沖乾淨。 這就是工作流程的差異。

好,來講單槽...它的大,真的很好用嗎?

單槽最大的魅力,就是那個「大」。 真的,可以把整個炒菜鍋、烤盤都放進去泡水,那種感覺真的很爽快。 清洗上也沒有中間的隔板擋著,角落比較少,感覺好像...嗯...比較好清。

但缺點也很明顯。你想想,只是想洗幾顆番茄、幾支湯匙,卻要放滿那麼大一槽水嗎?有點浪費水。 而且,所有東西...髒的、乾淨的、要備料的、吃完的...全部都混在同一個空間裡,有些人可能會覺得不衛生或不方便。

那雙槽呢?真的能一邊乾一邊濕?

雙槽的經典用法,就是一邊洗滌、一邊瀝乾,或者一邊處理生食、一邊處理熟食,避免交叉污染。 聽起來很棒,對吧?如果你的洗碗習慣是這樣,那雙槽就是你的好朋友。

可是...雙槽的每個槽,空間都被犧牲了。 常常會遇到那個大一點的鍋子、砧板,怎麼放都卡卡的,放不進去。這點真的很惱人。而且,中間那道分隔,其實也滿容易卡髒東西的。所以...嗯,它也不是完美的。

對了,現在有一些折衷的選擇,像是「大小雙槽」或叫做「1.5槽」,就是一個大槽搭配一個小槽。 或是那種中間分隔比較低的「低隔板雙槽」,大的鍋子可以橫跨過去放,好像也解決了一點問題。

一個簡單的比較,讓你感受一下

我直接用一個表格來整理好了,這樣比較清楚。這是我自己的一些想法,你參考看看。

| 水槽類型 | 我自己覺得的優點 | 老實說的缺點 | 誰會愛用 |

|---|---|---|---|

| 大單槽 | 洗大鍋子超方便,視覺上很開闊、很現代。 | 洗個小東西也要放一堆水,而且所有東西都混在一起。 | 家裡有洗碗機,或是很常需要洗大烤盤、大炒鍋的人。 |

| 均分雙槽 | 可以一邊泡、一邊洗,分類清楚,很適合手洗碗盤。 | 兩個槽都小小的,大一點的鍋子就卡住了。 | 習慣手洗全部餐具,而且很在意生熟食分開處理的人。 |

| 大小雙槽 (1.5槽) | 算是一種妥協吧,大槽洗鍋,小槽可以裝個廚餘籃或洗蔬果。 | 小槽的功能有時候有點尷尬,可能還是不夠大。 | 想要有分類功能,但又不想完全犧牲大空間的人。 |

安裝時,沒人告訴你的幾件事

選完款式,安裝又是另一個學問。特別是花崗岩或石英石這種材質,它很重。 所以有幾件事你一定要跟你的設計師或工班確認好。

- 重量支撐:這種石頭水槽非常重,檯面下方的櫥櫃結構一定要夠穩固。 特別是做「檯下盆」安裝時,固定的方式很重要,不是單純用矽利康黏起來就好,下面要有夠力的支撐架。

- 開孔尺寸:不管是台上盆還是台下盆,檯面的開孔尺寸一定要非常精準。 工廠附的開孔紙板,最好在師傅動工前再三核對。差一點點,不是裝不進去,就是縫隙太大很難看。

- 排水和封邊:安裝完一定要試排水,看看接縫處有沒有漏水。 尤其是溢水孔那邊也要測試。 最後的矽利康收邊也很重要,最好用防霉的款式,不然台灣這麼潮濕,沒多久就發黑了。

日常保養,其實不難

很多人會怕這種材質不好保養。其實還好,現在的技術都做得不錯了。 像BLANCO這種大廠牌,他們的SILGRANIT材質就很耐用。 只要記得幾個原則就好。

平常每次用完,最好順手用海綿跟一點點中性清潔劑洗一下,然後用布擦乾。 這樣最主要是為了防止水垢。 台灣的水質好像比較容易有水垢。特別是深色的水槽,有白色水垢會很明顯。

千萬不要用鋼刷去刷它,會刮傷。 如果真的有比較頑固的污漬,可以用小蘇打加點水調成糊狀敷一下,再輕輕刷掉。 基本上,你只要把它當成一個...嗯...比較高級的盤子來對待,不要用太粗暴的方式,它可以用很久的。

所以,到底怎麼選?

所以繞了一圈,最後還是要問你自己。你的廚房有多大? 你是快炒派還是烘焙派?家裡是兩人世界還是四代同堂?這些問題比單槽或雙槽更核心。

我的建議是,拿著你家最大的那個鍋子,去廚具展示中心實際放放看、比劃一下。感受那個空間感,想像你每天在這裡洗碗備料的樣子。這樣,你的身體會告訴你答案。

如果是你,你會選單槽還是雙槽?還是你有用過什麼更好用的設計?在下面留言聊聊吧。