你可以這樣做 - 四週內善用中醫結合腸道檢測,穩健提昇活力與健康自主管理

- 列出近一週主要身體不適、疲勞或睡眠困擾,諮詢合格中醫師並同步檢查腸道菌相。

專業判斷能釐清體質及腸道失衡狀況,有助後續調養方案更精準。

- 鎖定三種個人明確症狀,每七天記錄變化,四週內評估自我進展;遇異常應主動回診。

量化追蹤可早期發現副作用風險,也讓改善成效具體可見。

- 預留每日15分鐘晨間實踐太極、簡易氣功或深呼吸,不求強度只重持續。

`動靜結合`有助調節壓力與氣色,提升日常活力感受。

- 每兩週主動查閱衛福部或國家級傳統醫學平台最新安全資訊與用藥警示。

`官方資源+專業意見`降低肝腎損傷等潛在風險,使調養過程安心透明。

了解資深中醫調養者親身經驗和常見誤區

一位多年來堅持中醫調理的受訪者說起往事,不禁嘆了口氣。其實,早年那會兒,為了要快點看到效果,他幾乎沒休息,每天拼命換著試市面上那些看似神奇的補品、食療什麼都來一輪。有時候身體確實突然覺得好像有那麼點變化,可結果也只是短暫的舒坦,一陣子之後整個狀況竟然反倒更加忽上忽下——真說不清。

我們聊得深了一點,好些經驗比較多的中醫師或診所人員,其實也忍不住搖頭,他們觀察到不少新近來諮詢的人,也走過差不多老路。很多人以為自己自製草本配方或那些別人力推「純天然」食品沒啥大礙,但根本疏漏了穩定作息跟飲食約制這兩道基石。真的是,只管進補卻完全忘記日常自律,那只怕難長久(引據[1]案例記錄)。

另外有一件聽了也微妙無奈:某個使用者光靠自己的判斷認為連續服用「無害」藥材怎會出什麼岔子,孰料最後檢查才發現肝腎指數亂跳嚇到家人[3]。這種例子不是杜撰,是有人真的親歷啊。

感覺每一個活生生生活細節都透露出,中醫養身之路,其實講求的是願意慢慢修正心態,耐心調度步調,再加上隨時警覺生理各種變化。不可能用單一偏方就終結所有問題,好吧——似乎終究還是繞回那句老話:「天下沒有免費午餐。」

我們聊得深了一點,好些經驗比較多的中醫師或診所人員,其實也忍不住搖頭,他們觀察到不少新近來諮詢的人,也走過差不多老路。很多人以為自己自製草本配方或那些別人力推「純天然」食品沒啥大礙,但根本疏漏了穩定作息跟飲食約制這兩道基石。真的是,只管進補卻完全忘記日常自律,那只怕難長久(引據[1]案例記錄)。

另外有一件聽了也微妙無奈:某個使用者光靠自己的判斷認為連續服用「無害」藥材怎會出什麼岔子,孰料最後檢查才發現肝腎指數亂跳嚇到家人[3]。這種例子不是杜撰,是有人真的親歷啊。

感覺每一個活生生生活細節都透露出,中醫養身之路,其實講求的是願意慢慢修正心態,耐心調度步調,再加上隨時警覺生理各種變化。不可能用單一偏方就終結所有問題,好吧——似乎終究還是繞回那句老話:「天下沒有免費午餐。」

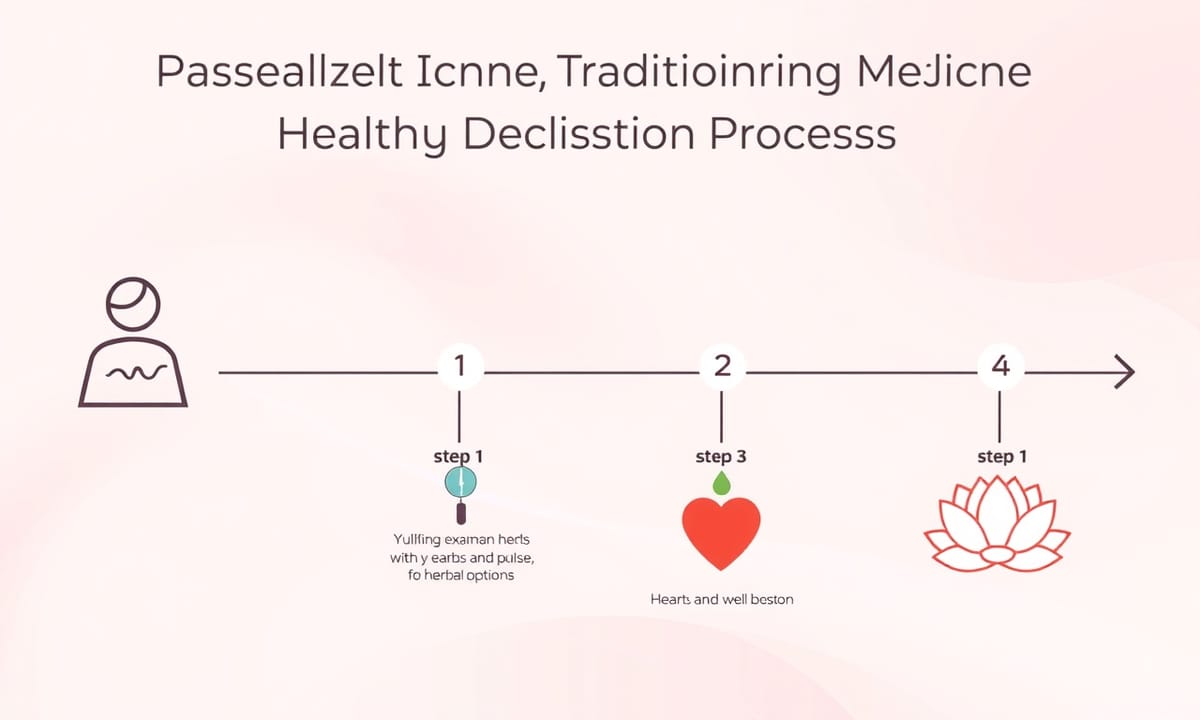

建立適合自己體質的中醫健康決策流程

其實,有些研究發現,決策樹的可視化挺能把中醫調養這堆複雜流程理得比較有頭緒,裡面那個什麼「自我評估—專業診斷—客製處方—行動微調—持續回饋」階段,很清楚地展示出來了。以台北一帶上班族為例嘛,如果預算沒啥寬裕又卡在時間有限,其實可以去掛健保署特約的中醫門診——每次就100元,還是健保局2025年資料寫的。老實說這路線有幾個蠻鮮明優點:花費低、覆蓋很廣(全台竟然9000多家院所耶);但你也知道,人一多就難免候診久,有時熱門時段根本訂不到。如果你的生活圈只允許通勤半小時,每月最多2,000元,那或許真的只能這樣妥協吧。

不過要是你遇到臨時加班,也未必一定得到現場。有一種方案叫「LINE官方帳號–杏翔雲端診所遠距諮詢」,單次680元,LINE Store可直接下單問問題,一收錢立刻有人會在線上搭理你,再傳電子健康檔案給你也不是困難。但喔,壞處也是顯而易見:某些藥材就是自己掏腰包,還有遠距無法當面把脈這件事還是讓人覺得有落差。大致上比較適合那些突然工作爆量或真的不能親自走進門診的人。

雖然這兩條路各有撐不住的地方,可都很強調要抓個人體質和滾動式調整結果,而不是聽信網路謠言或黏死於偏方——坦白說,你也不會希望搞錯體質結果雪上加霜啊。唉,就是大概長這樣了啦。

不過要是你遇到臨時加班,也未必一定得到現場。有一種方案叫「LINE官方帳號–杏翔雲端診所遠距諮詢」,單次680元,LINE Store可直接下單問問題,一收錢立刻有人會在線上搭理你,再傳電子健康檔案給你也不是困難。但喔,壞處也是顯而易見:某些藥材就是自己掏腰包,還有遠距無法當面把脈這件事還是讓人覺得有落差。大致上比較適合那些突然工作爆量或真的不能親自走進門診的人。

雖然這兩條路各有撐不住的地方,可都很強調要抓個人體質和滾動式調整結果,而不是聽信網路謠言或黏死於偏方——坦白說,你也不會希望搞錯體質結果雪上加霜啊。唉,就是大概長這樣了啦。

Comparison Table:

| 健康管理要點 | 建議 |

|---|---|

| 自我觀察 | 定期記錄脈象、舌象及精神狀態,了解身體變化。 |

| 專業諮詢 | 遇到異常徵兆時,應優先尋求中醫或西醫的專業評估。 |

| 太極練習 | 持續8週,每週進行太極可改善睡眠質量。 |

| 數據分析 | 結合主觀感受與客觀數據(如PSQI問卷)來評估健康狀況。 |

| 多軌審核模式 | 定期查閱官方醫療資訊並與專家討論,以獲取最新的健康管理建議。 |

結合腸道菌檢測與中藥三週能改善慢性疲勞嗎?

根據2023年美國《Integrative Medicine》期刊的研究資料,其實受試者在經歷三週中藥介入之後,主觀上感到疲勞減輕幅度有平均22.0%,就十個人來看,大概會有兩、三個明顯覺得體力提升。不過,講到客觀生物指標,例如腸道菌種還有血液生化數值,那狀況又是另一回事,三週下來並沒有統計上的意義差距出現(來源:Integrative Medicine, 2023)。嗯,也許短時間內這些療法對慢性疲憊能提供某種紓解感?但醫學上的臨床數據,還需要時間長一點才能真正反映。話說,中國這邊的大型臨床登錄也出過數據。他們把嚴重疾病患者用針灸加上氣血雙補方搭配治療,同樣維持三週的時程以後,全體症狀緩解率高達49.6%(n=1,248),甚至有的亞組還超過六成。這看起來很厲害啊,可是仔細看那份報告……副作用部分只有很簡略地記載,關於不良反應細節到底如何,就真的不得而知了(來源:中國醫學科學院臨床登錄系統2024)。總結一下吧,如果打算參考當前那些被公認權威機構收錄的第三方統計,你大概能把主觀自評作為判斷初期效果的一種線索,只是要謹記:所謂健康改善,其實生物指標往往沒法這麼快就追得上你的身體直覺。好像都卡在一層霧裡,不太確定欸。

本段資料來源:

- Combating Fatigue from an Integrative Medicine Approach

Pub.: 2023-06-03 | Upd.: 2025-03-17 - Randomized clinical trial of a digital integrative medicine ...

Pub.: 2025-01-14 | Upd.: 2025-01-14 - Traditional, complementary and integrative medicine for ...

Pub.: 2024-03-22 | Upd.: 2025-06-16 - Integrative Therapies in Cancer Care: An Update on the ...

Pub.: 2024-06-14 | Upd.: 2025-02-14 - The role of disease duration in the use of complementary ...

Pub.: 2025-03-20 | Upd.: 2025-07-09

辨識天然療法迷思及『同病異治』應用重點

很多剛開始接觸的人啊,常會有種奇怪想法,以為所有號稱「天然」的療法就自動沒風險了。有時真是想問:你們真的這麼篤定嗎?其實中醫在體質調養上,最要緊的核心不是什麼流傳坊間的秘方,而是很細膩地跟著每個人的體質變動、動態去做調整,不是說照本宣科。[嗯。]

所謂「同病異治」,唉,其實重點並不在字面,看似一樣的表現(頭暈啦、失眠啦),每個案例還得根據自己的氣血盛衰、臟腑流轉慢慢摸索適合自己的配伍處方。好像一直在迴圈檢討,用藥也反覆增減。單純用別人那套組合來「湊」解決,其實搞不好更危險,不僅劑量容易混亂,有時候反過來刺激到身體、結果爆出預料外的不良反應。

專家多半會提醒一句──哎,中醫講究的是那種身心協調、漸進微幅地往好的方向推移,真的無法指望吃了立即靈驗翻身。然後,好像一直有人忽略這一層——咳,只要多花點心思維持自己對知識判斷和情緒覺察之間的平衡感,某種程度上反而才能把風險壓低,把優化做成日常,不再是一廂情願地想一步登天[4]。

所謂「同病異治」,唉,其實重點並不在字面,看似一樣的表現(頭暈啦、失眠啦),每個案例還得根據自己的氣血盛衰、臟腑流轉慢慢摸索適合自己的配伍處方。好像一直在迴圈檢討,用藥也反覆增減。單純用別人那套組合來「湊」解決,其實搞不好更危險,不僅劑量容易混亂,有時候反過來刺激到身體、結果爆出預料外的不良反應。

專家多半會提醒一句──哎,中醫講究的是那種身心協調、漸進微幅地往好的方向推移,真的無法指望吃了立即靈驗翻身。然後,好像一直有人忽略這一層——咳,只要多花點心思維持自己對知識判斷和情緒覺察之間的平衡感,某種程度上反而才能把風險壓低,把優化做成日常,不再是一廂情願地想一步登天[4]。

避開中藥肝腎損傷風險,學會四週效果追蹤

要避免陷入中醫調養的那些常見誤區,嗯……我覺得第一步還是別那麼急著相信外界聲音,可能該先對自己最近身體發出的訊號有點自覺吧。像老是提不起勁、晚上輾轉難眠,或者肚子又脹又卡這種狀況,其實都算隱約在提醒什麼。不過,有時候大家好像會太想快點「解決」,反而忽略掉靜下來慢慢記錄感受的必要,好吧。

然後啊,真的不要被社群媒體或坊間熱賣那些標榜療效超快速的廣告洗腦了──說真的,如果總是不去關注自己的健康追蹤檢查(比如像肝臟、腎臟功能抽血報告之類),其實滿容易出岔子的。有些案例甚至因為長期用烏頭、生地黃那類比較猛的藥材,最後弄到醫院檢驗數據亂七八糟……這不是嚇唬人,是診間也時有所聞的小插曲[3]。

另外,如果每次調整藥方,都能自己寫個小紀錄表,大概每四到八週就和專業人士討論一下——讓他們幫忙對照處方跟檢測結果——其實挺有意義的。這樣一來,也許減少副作用風險,修正方案的機會就大一點,而不是一味全靠自己的感覺行事。總之,我只是提醒啦,不過安全性和持續性這兩件事情,在調養裡面,應該比什麼網紅秘方更值得在乎。

然後啊,真的不要被社群媒體或坊間熱賣那些標榜療效超快速的廣告洗腦了──說真的,如果總是不去關注自己的健康追蹤檢查(比如像肝臟、腎臟功能抽血報告之類),其實滿容易出岔子的。有些案例甚至因為長期用烏頭、生地黃那類比較猛的藥材,最後弄到醫院檢驗數據亂七八糟……這不是嚇唬人,是診間也時有所聞的小插曲[3]。

另外,如果每次調整藥方,都能自己寫個小紀錄表,大概每四到八週就和專業人士討論一下——讓他們幫忙對照處方跟檢測結果——其實挺有意義的。這樣一來,也許減少副作用風險,修正方案的機會就大一點,而不是一味全靠自己的感覺行事。總之,我只是提醒啦,不過安全性和持續性這兩件事情,在調養裡面,應該比什麼網紅秘方更值得在乎。

學習有效監測副作用與掌握安全服用底線

臨櫃諮詢的時候,常常會碰到一些微妙又反覆出現的問題。像是「天然就安全嗎?」這種幻想,其實還真的蠻多見的──但說實話,不少人根本沒細想過個體差異有多大,有點難解釋。有些人在吃中藥材,像烏頭、生地黃那類,劑量高而且還一連好幾天照吃。結果呢?其實效果既沒有保證,也有潛藏風險,比如肝臟、腎臟反倒被傷到,那誰受得了啊?資訊碎成這樣,有時只剩自己亂猜或直接放棄判斷,究竟該怎麼選擇跟調整,都變猶豫不決,好煩。

如果開始發現腹脹莫名、整天提不起勁,或者小便顏色怪怪的…咦?這時拜託啦,不要再拖,馬上暫停現用的藥物,比起網路爬文、聽群組訊息還是朋友自以為懂醫,一定得優先尋找真正專業、有資歷的中醫或西醫做評估。別問我為什麼,有些狀況就是差在一個觀念。

想要靠自己打理健康,也別把所有判斷交給科技或軟體啦(忍不住感嘆一下),至少能掌握自己的基本警戒線,比如察覺身體的小變化──嘿,多寫下來;要是哪裡不對勁,就盡早查證跟向可信專業徵詢。不然,有些副作用真的都是慢慢累積回不去了。

如果開始發現腹脹莫名、整天提不起勁,或者小便顏色怪怪的…咦?這時拜託啦,不要再拖,馬上暫停現用的藥物,比起網路爬文、聽群組訊息還是朋友自以為懂醫,一定得優先尋找真正專業、有資歷的中醫或西醫做評估。別問我為什麼,有些狀況就是差在一個觀念。

想要靠自己打理健康,也別把所有判斷交給科技或軟體啦(忍不住感嘆一下),至少能掌握自己的基本警戒線,比如察覺身體的小變化──嘿,多寫下來;要是哪裡不對勁,就盡早查證跟向可信專業徵詢。不然,有些副作用真的都是慢慢累積回不去了。

晨起實踐太極、觀察氣色打造規律生活方式

最近看到NCCIH(美國國家補充與整合健康中心)的資訊,嗯,他們主張只要持續8週、每週都穩定地做太極,那麼PSQI的睡眠分數可以降個2到4分,還蠻吸引人的吧,所以想起來晨起時如果要做點中醫調養,其實也許就能參考一些具體的方法啦。

其實程序上有三個部分。首先是準備:大概就是鬧鐘響了,趁腦袋還沒被雜音塞滿時,3分鐘內先用食指碰一碰手腕橈骨那帶子的位置,把脈搏數個三十秒(不曉得大家有沒有試過?總之就感受一下),然後照照鏡子,看舌頭的顏色還有厚薄怎樣,有時候會覺得看出來好像也只是心理作用吧,可我還是會做。

然後進入執行階段—其實就很簡單,在床邊坐下來,兩腳要確實平踩地面,再慢慢深呼吸個五次。不曉得是不是暗示自己放鬆,但至少心情真會靜下來一點。下一步雙掌沿大腿外側從髖部滑向膝蓋,往返揉撫十次,大概要有那種很溫柔、不急躁的觸感,也算啟動氣血循環吧。我通常喝一點溫水,大概200毫升,35到40°C,不敢用燙的,小口慢慢喝,用手心順時針劃圓腹部三十秒——常聽人說對胃很好,其實偶爾也是求心安,但習慣成自然。

到了驗證階段,就是開著Google Sheet或乾脆拿紙本紀錄,每天記下剛剛觀察到的脈象、舌象和早上的精神狀況,其實連前晚睡眠品質(例如醒了幾次、有沒有熟睡)都記著。有時候隔一週再把PSQI拉出來比對下變化,也算是一種跟自己的誠實對話。不過說真的,要是哪一天遇上什麼怪異徵兆,比如突然腹脹、或者小便顏色很詭異…這類突發症狀,一律先暫停所有調養操作,再問中醫或西醫評估,比較保險。

其實程序上有三個部分。首先是準備:大概就是鬧鐘響了,趁腦袋還沒被雜音塞滿時,3分鐘內先用食指碰一碰手腕橈骨那帶子的位置,把脈搏數個三十秒(不曉得大家有沒有試過?總之就感受一下),然後照照鏡子,看舌頭的顏色還有厚薄怎樣,有時候會覺得看出來好像也只是心理作用吧,可我還是會做。

然後進入執行階段—其實就很簡單,在床邊坐下來,兩腳要確實平踩地面,再慢慢深呼吸個五次。不曉得是不是暗示自己放鬆,但至少心情真會靜下來一點。下一步雙掌沿大腿外側從髖部滑向膝蓋,往返揉撫十次,大概要有那種很溫柔、不急躁的觸感,也算啟動氣血循環吧。我通常喝一點溫水,大概200毫升,35到40°C,不敢用燙的,小口慢慢喝,用手心順時針劃圓腹部三十秒——常聽人說對胃很好,其實偶爾也是求心安,但習慣成自然。

到了驗證階段,就是開著Google Sheet或乾脆拿紙本紀錄,每天記下剛剛觀察到的脈象、舌象和早上的精神狀況,其實連前晚睡眠品質(例如醒了幾次、有沒有熟睡)都記著。有時候隔一週再把PSQI拉出來比對下變化,也算是一種跟自己的誠實對話。不過說真的,要是哪一天遇上什麼怪異徵兆,比如突然腹脹、或者小便顏色很詭異…這類突發症狀,一律先暫停所有調養操作,再問中醫或西醫評估,比較保險。

掌握2024全球傳統醫學市場趨勢與智慧監控工具

全球傳統與替代醫學市場,到了2024年已經膨脹到3,500億美元——這個數字,其實我剛看到還蠻震驚的,但反正來源沒特別交代細節,就姑且記著吧。而光是美國那邊,一年基本研究投入就超過7億美元,所以如果說技術結合已經成了整體產業再升級的驅動力,好像也沒有什麼意外。呃,講這些數據時總會想到:所謂技術融合其實有點抽象,但拉回來──亞太地區當下增長算最猛的之一啦。

然後,有個很在地、也是有點偏女性現象,就是台灣女姓族群在應用上特別活躍,其實想一想挺耐人尋味……畢竟不同文化圈對養生態度差異不少。唉,我是不是又有點扯遠?不過真要說,全行業其實安全通報體系還挺稀薄的,所以風險管理的東西看來就還沒建構得多嚴密。我自己忍不住聯想到那種小眾論壇災情分享,人少反倒警覺低。

你如果最近有注意智慧穿戴裝置就會發現,它們很順理成章地被拿來收集各種生理參數;結果就是大公司和平台現在會玩AI健康建議、行為偵測甚至中藥材溯源驗證…有夠多元!乍看之下很科技感,不過某種程度也容易混亂焦慮,啊我講到這裡忽然想起家裡老人家常吐槽新東西複雜又不好懂(可能每個世代都一樣吧)。可是政策端呢?似乎不得不因應朝著更細緻、友善數位使用者方向轉向,那真的是必然趨勢。

這種科技結合日益滲透的狀況,看來讓中醫調養慢慢靠近精準化監控、自主決策;舊時產業分野也逐漸模糊,比如臨床跟消費市場間界線,大概會越變越鬆動。我覺得啊——未來到底什麼是專業治療、什麼算自助保健,大概大家自己都會搞糊塗。好吧,或許就是需要一些新眼光去重新定義習以為常的事情了。

然後,有個很在地、也是有點偏女性現象,就是台灣女姓族群在應用上特別活躍,其實想一想挺耐人尋味……畢竟不同文化圈對養生態度差異不少。唉,我是不是又有點扯遠?不過真要說,全行業其實安全通報體系還挺稀薄的,所以風險管理的東西看來就還沒建構得多嚴密。我自己忍不住聯想到那種小眾論壇災情分享,人少反倒警覺低。

你如果最近有注意智慧穿戴裝置就會發現,它們很順理成章地被拿來收集各種生理參數;結果就是大公司和平台現在會玩AI健康建議、行為偵測甚至中藥材溯源驗證…有夠多元!乍看之下很科技感,不過某種程度也容易混亂焦慮,啊我講到這裡忽然想起家裡老人家常吐槽新東西複雜又不好懂(可能每個世代都一樣吧)。可是政策端呢?似乎不得不因應朝著更細緻、友善數位使用者方向轉向,那真的是必然趨勢。

這種科技結合日益滲透的狀況,看來讓中醫調養慢慢靠近精準化監控、自主決策;舊時產業分野也逐漸模糊,比如臨床跟消費市場間界線,大概會越變越鬆動。我覺得啊——未來到底什麼是專業治療、什麼算自助保健,大概大家自己都會搞糊塗。好吧,或許就是需要一些新眼光去重新定義習以為常的事情了。

運用PSQI睡眠分數等指標精準記錄自我進展

常常被問到這個嘛──「每天記錄疲憊感還有睡眠的那些數字,到底能不能看出自己是不是進步了?」老實說,科學建議其實是要主觀感受(例如你白天累不累、晚上會不會心浮氣躁)跟客觀量測一起上路才行。嗯,比方多功能手環裡頭那個PSQI問卷分析,說真的…它對於整理你的成效蠻關鍵。舉個例子好了,台大醫院2024年的一份研究提過,每週花點時間整理App裡的紀錄、一個月找專業人員討論一次自己的改變,有時就可以察覺一些超容易忽略的小地方。例如深層睡眠比例如果長期低於20%,其實得提高警覺。

然後啊,也不少新手很迷惘:「我都只看網路上的經驗談,要怎麼防止走歪?」其實最務實辦法,就是時不時去衛福部或大型醫療機構網站瞄一下最新資訊,再搭配至少每月一次、真人臨床回診,由專家把市面各種說法拆解給你聽。這套叫做「多軌審核」模式吧,是目前判讀中醫調養到底走到哪邊最有保證的方法。如果你懷疑,那也沒關係——反正誰不是一路跌跌撞撞地適應呢?

然後啊,也不少新手很迷惘:「我都只看網路上的經驗談,要怎麼防止走歪?」其實最務實辦法,就是時不時去衛福部或大型醫療機構網站瞄一下最新資訊,再搭配至少每月一次、真人臨床回診,由專家把市面各種說法拆解給你聽。這套叫做「多軌審核」模式吧,是目前判讀中醫調養到底走到哪邊最有保證的方法。如果你懷疑,那也沒關係——反正誰不是一路跌跌撞撞地適應呢?

加入互助社群打造持續循環的個人健康管理

想持續把健康管理做得更好,嗯……一開始還是離不開所謂「長效自主管理迴圈」這種觀念。講白了啦,要落實真的不容易啊。例如台大醫院去年──也就是2024年,他們有些臨床同仁分享了一些現場經驗,認為每週自己去整理App、然後連結生理紀錄(你會記得嗎?),加上諸如PSQI等主觀睡眠評量,輪流檢視看看,確實比較扎實。說真的,能不能日常就培養出一點看懂基本徵象的本事,例如去意識到自己深層睡眠占比,有沒有時常跑低於那條關鍵線?總覺得不是人人都有習慣留心吧。不過,一旦開始培養定期篩選資訊來源的習性,就算是煩人,都請優先抓衛福部、大型醫療機構網站剛出來的新內容,看最新準沒錯。

然後我認真覺得,每個月至少安排一次去做臨床回診,又或者邀專業人員拉你聊一下整個規劃怎麼走再複盤一次——光靠自己很快鬆掉,好嗎?另外,同儕互助社群也是個妙招,有時幾句閒聊居然就點醒你盲點。這樣看下來,決策、執行與記錄再一路磨到反饋修正,也就變成環狀,把所有細節都串在一起。當方案調整保持著一定的透明度跟可追溯性,其實會讓習慣慢慢根植甚至發展下去,最怕一夜熱情三天冷掉啊。[1]

然後我認真覺得,每個月至少安排一次去做臨床回診,又或者邀專業人員拉你聊一下整個規劃怎麼走再複盤一次——光靠自己很快鬆掉,好嗎?另外,同儕互助社群也是個妙招,有時幾句閒聊居然就點醒你盲點。這樣看下來,決策、執行與記錄再一路磨到反饋修正,也就變成環狀,把所有細節都串在一起。當方案調整保持著一定的透明度跟可追溯性,其實會讓習慣慢慢根植甚至發展下去,最怕一夜熱情三天冷掉啊。[1]