重點一句話

智慧農業…嗯…說穿了,其實不是要搞得多高科技,而是用對的工具,在對的時間點,做對的決定。靠感覺的時代,差不多該過去了。

所以,這東西到底解決了什麼問題?

最近在看這些資料,一直在想,為什麼需要智慧農業。台灣農業就那樣,小農很多,地不大,人力越來越老、越來越少。 然後,天氣又很極端,以前靠經驗,現在經驗快要不管用了。 像雲林那邊的養殖漁業,以前漁民三更半夜都要去巡魚塭,怕天氣一冷,魚就翻肚死光。 這就是個很實際的痛點。智慧農業就是要解決這種問題,讓你不用再用命去拚。

政府這幾年也在推,什麼農業4.0之類的計畫。 目標大概就是希望提高效率、更安全,然後降低一些看天吃飯的風險。 我看農業部的資料,他們選了像蘭花、稻米、養殖漁業這些當領頭羊,想先從這些產業開始導入。 老實說,方向是對的,但對一般農民來說,可能還是覺得有點距離感。

實際上是怎麼運作的?好像很複雜…

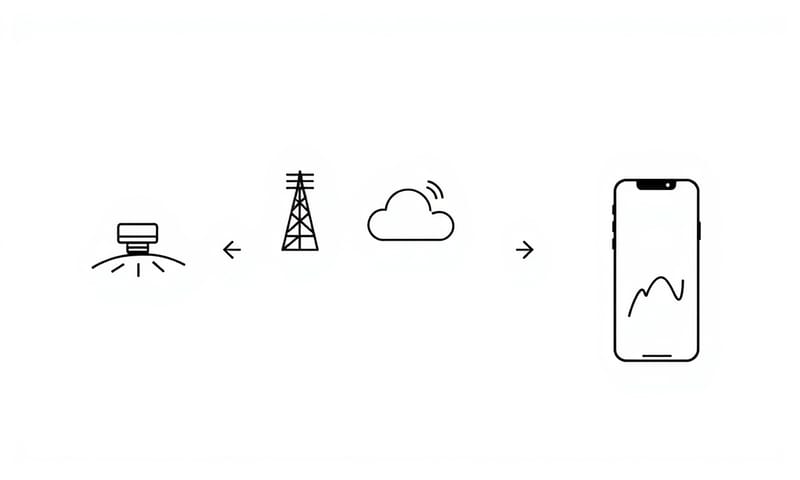

這部分我也花了一些時間才弄懂。拆開來看,其實沒那麼玄。基本上就是三個東西串在一起:田裡的感測器、負責傳訊號的網路,還有看數據的平台。

1. 感知層(田裡的眼線):

這就是各種感測器。 像是插在土裡的,可以量土壤多濕、多酸、還剩多少肥。 或是裝在溫室裡的,量空氣的溫度、濕度、二氧化碳濃度。 現在還有用無人機或攝影機的,直接用拍的,AI會去看葉子顏色,判斷有沒有生病,或是長得好不好。 屏科大就有個團隊,用無人機載熱顯像鏡頭去飛,可以在稻熱病爆發前10天就預測出來。 這樣農藥就可以不用亂噴,省錢也對環境好一點。

2. 網路層(傳遞消息的信差):

感測器收了一堆資料,總要想辦法傳出來。農田通常很大,又在比較偏僻的地方,Wi-Fi 跟手機訊號不一定穩。 所以現在有個叫 LoRaWAN 的技術很紅。 它的好處是傳得特別遠,在鄉下可以到好幾公里,而且非常省電,一顆電池可以用好幾年。 這對放在田裡沒辦法一直去換電池的感測器來說,真的很重要。 全球很多地方都在用,像澳洲的酪梨園、印度的農場都有實際案例。

3. 應用層(讓你做決策的大腦):

資料傳到雲端平台後,會變成你看得懂的圖表,顯示在手機APP或電腦上。 你就可以知道,啊,原來A區太乾了該澆水,B區可能快要生病了要趕快處理。 現在更進一步,有些系統可以直接自動控制,例如偵測到土壤太乾,就自動打開灑水器。 像荷蘭那種溫室很強的國家,這方面就玩得很成熟。 在台灣,高雄最近也弄了一個叫「農來訊AI助理」的系統,讓農民直接用講的問問題,AI就會去資料庫撈天氣、市場價格給他,這就更親民了。

聽起來很棒,但導入的風險是什麼?

理想很豐滿,現實總是有問題要解決。這不是買個東西插上去就沒事了。我看了一些資料,也自己想了一下,整理出幾個可能會遇到的坑。

| 風險類型 | 可能性 | 衝擊程度 | 應對方式(一些想法) |

|---|---|---|---|

| 技術與設備問題 | 蠻高的 | 中等到高 | 買之前真的要做功課。不要只聽廠商講,問問看有沒有其他農民用過。設備壞了誰修?保固多久?最好選有在地服務的。 |

| 數據不準或不會解讀 | 很高 | 高 | 這大概是最常見的。感測器裝錯位置,數據就偏了。就算數據對了,看不懂也沒用。初期可能需要專家或顧問協助,把數據跟實際田間狀況對起來看。 |

| 初期投入成本太高 | 高 | 高 | 一次到位太花錢了。可以先從最痛的問題開始,比如先只監測土壤濕度來省水。 政府好像有一些補助計畫,可以去問問看,比如農業部就有智慧農業的補助。 |

| 系統整合的惡夢 | 中等 | 非常高 | 買了A家的土壤計,B家的氣象站,結果兩邊的系統不相容,資料沒辦法放一起看。 這很慘。最好一開始就找那種開放性比較高的平台,或是乾脆先用同一家的解決方案。 |

五大應用場景,哪些比較實際?

智慧農業的應用範圍很廣,從天上飛的到水裡游的都有。 但我覺得有幾個是目前比較成熟,也比較看得到效果的。

- 精準灌溉與施肥:這是最基本也最直接的。透過土壤感測器和氣象資料,只在需要的時候、在需要的地方澆水施肥。 Semtech這家公司就有案例說,商業農場最多可以省下50%的水。

- 病蟲害預警:就像前面提到的屏科大稻熱病預警系統,用影像和環境數據來預測風險。 這能改變過去那種「看到黑影就開槍」的噴藥習慣,減少農藥使用。

- 智慧溫室/設施農業:在可控制的環境裡,自動化程度可以做得更高。 自動調節光照、溫度、濕度,創造作物最適合的生長環境。 這在種植高經濟價值的花卉或蔬菜時特別有用。

- 畜牧/水產養殖監測:在動物身上裝戴具,或是監控水質,可以隨時掌握牠們的健康狀況。 像是偵測牛隻發情期,或是水中的溶氧量過低時發出警報。 雲林就有漁民用App來監控水質,不用再半夜跑魚塭了。

- 農產品溯源與供應鏈管理:這部分跟區塊鏈技術比較有關。 記錄下農產品從田裡到餐桌的每一步,讓消費者掃個QR code就知道來源,增加信任感。

一些常見的誤解

最後,我覺得有必要釐清一些觀念。很多人聽到智慧農業,就覺得是不是要花大錢買一堆機器人,然後農夫什麼都不用做了。老實說,這有點想太多了。

誤解一:就是要全面自動化,取代人力。

錯了。現階段比較像是「人機協作」。 科技是來輔助你做判斷,讓你省下重複性的勞動,而不是完全取代你。你的經驗還是很重要,只是現在多了數據來幫你驗證想法。

誤解二:只有大農場或科技公司才玩得起。

不完全是。就像前面說的,可以從小規模開始。而且台灣政府和研究單位也意識到小農的需求,正在開發成本比較低的模組化系統。 重點是找到適合自己農場規模和需求的解決方案,而不是追求最貴最炫的。

誤解三:國外的系統搬來台灣就能用。

這很危險。國外,特別是歐美國家,農場面積大,氣候條件也跟台灣差很多。 他們的系統可能很強,但不一定適合台灣這種颱風多、濕度高的環境。 在地化的調整和驗證非常重要,這也是為什麼屏科大或台南農改場這些在地研究單位的成果特別值得關注。

總之,它是一個工具箱,裡面有很多工具。重點不是把所有工具都買齊,而是挑出最能解決你手上那個麻煩問題的幾樣,然後學會怎麼用好它。這大概就是我目前對智慧農業的理解了。

聊了這麼多,換你說說看:

如果你是一位農民,而且預算有限,只能先從一個地方開始「智慧化」,你會選擇先解決哪個問題?

- A) 灌溉太花時間又浪費水?

- B) 搞不清楚何時該施肥、該施多少肥?

- C) 常常被突發的病蟲害搞得措手不及?

- D) 或是你有其他更頭痛的問題?

在下面留言分享你的想法吧!