先說結論

嗯...今天要聊的這個...「光電探測器對位設備」,名字很長啦,聽起來很複雜。但...說穿了其實很簡單。就是...你想像一下,在一根比頭髮還細的光纖裡面,要把光...很準、很準地打到另一端一個超級小的點上。這個點,可能是一個晶片上的接收器。

這台設備,就是負責做這個「對準」的動作。沒對準,光就跑掉了,訊號就沒了。就...這麼回事。聽起來像是在做一件很精密、很無聊的事,但如果沒有它,很多我們現在覺得理所當然的高科技...大概都會癱瘓。

所以...這東西到底用在哪?

嗯...應用其實比想像中多很多。最直接的,就是那些需要光纖通訊的地方。比方說,你可能沒想過,你每天滑手機用的那些雲端服務,像 Google 或 Meta 的資料中心,裡面有成千上萬條光纖在傳輸資料。 這些光纖要把訊號送到交換器晶片裡,就需要非常精準的對位。 這裡面就有一種叫做「共封裝光學」[Co-Packaged Optics] 的技術,就是把光學元件跟電子晶片封裝在一起,對準的要求就變得...嗯...非常非常高。

還有,你手機上的 3D 臉部辨識功能,像是 Face ID,它需要發射和接收很精準的雷射光點陣列,這背後的生產過程,也脫不了關係。再來就是...最近很紅的自動駕駛,車子上面的光達 [LiDAR],也是一樣的道理,雷射光的發射和接收,都需要在封裝的時候就對得非常準。差一點點,測出來的距離就天差地遠了。

它是怎麼...「對準」的?

這就得講到它的核心了。它不是一個簡單的...XY 平台,就是說,不是只有前後左右移動而已。 它有六個自由度 [Degrees of Freedom]。

你可以想像...你手上拿著一個小小的晶片,要跟另一個零件對準。你不只可以前後 [X軸]、左右 [Y軸]、上下 [Z軸] 移動...你還可以...嗯...稍微抬頭或點頭 [Pitch, 俯仰],左右搖頭 [Yaw, 偏航],或是像...歪著頭那樣側轉 [Roll, 滾轉]。 對,總共這六個方向的微調,都要能控制,而且精度是微米...甚至奈米等級的。 這種多軸平台,常常會做成一個六支腳的樣子,所以也叫「六足平台」[Hexapod]。

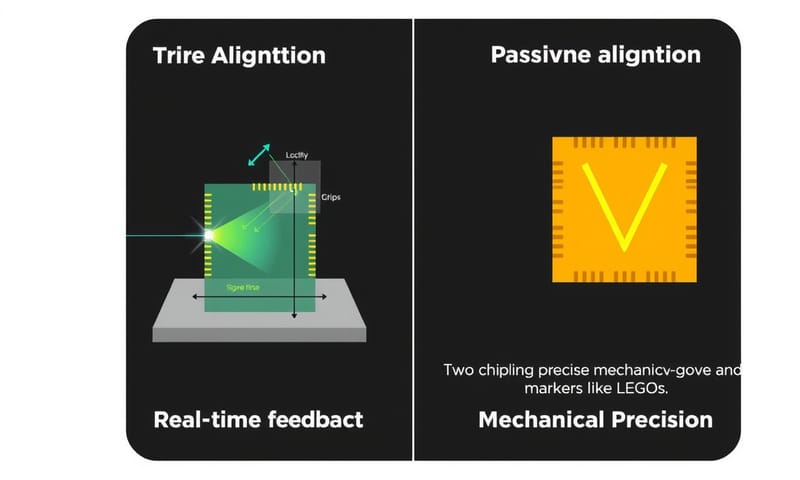

有了這個六軸平台之後,接下來就是「怎麼知道有沒有對準」的方法。這裡就分成兩大派了...一個叫「主動對位」,另一個叫「被動對位」。

主動跟被動差在哪?

這個...主動跟被動 [Active and Passive Alignment] 是兩種完全不同的哲學。 一個是邊看邊調,一個是相信自己一開始就做得很準。 我整理一下,可能會比較清楚。

| 特性 | 主動對位 (Active Alignment) | 被動對位 (Passive Alignment) |

|---|---|---|

| 運作方式 | 嗯...邊動邊看。就是...點亮雷射,用感測器看光功率好不好,不好就再調...直到找到訊號最強的那個點才固定。 | 比較像...盲猜?開玩笑的啦。它是靠預先做好的記號或 V 型槽來對準。 對完就黏起來,好不好...之後才知道。 |

| 精度 | 非常高。因為是即時回饋,所以可以達到次微米,甚至是奈米等級的精度,是目前最高精度的唯一選擇。 | 也不差,但受限於零件本身的加工公差...還有組裝時的誤差累積,大概在幾微米到十幾微米。 |

| 時間成本 | 比較慢。因為要一個一個點去找最佳位置...來來回回的,很花時間。 | 快很多。基本上就是放上去、固定好,結束。適合大量生產。 |

| 設備與零件成本 | 設備本身比較貴,需要精密的馬達、感測器和控制軟體。但對零件的公差要求...可以比較寬鬆。 | 設備相對簡單便宜。但反過來,它要求每個零件本身都要做得非常非常精準,所以...零件成本比較高。 |

| 良率 | 良率通常比較高。因為是「確保」對準了才出貨。 就算零件有點歪,它也能想辦法補償回來。 | 良率風險比較高。如果一批零件的公差剛好都偏向同一邊,那...可能整批都有問題。 |

國外跟台灣的狀況...好像有點不一樣

說到這種超精密的設備,大家第一個想到的...大概都是德國的公司,特別是 Physik Instrumente,簡稱 PI。 他們家做的六軸平台,可以說是這領域的...嗯...一個標竿吧。 不管是半導體、航太或光通訊,很多研究室和產線都看得到他們的設備。 他們的技術文件也寫得很清楚,從幾公斤到幾百公斤的承載能力都有。

那台灣呢?...台灣當然也有在做。畢竟我們是半導體封裝大國。 像工研院 [ITRI] 就有很多相關的研發,從矽光子整合到 Micro LED 都有投入。 設備廠商方面,像是均豪、志聖、萬潤、辛耘 這些公司,雖然不完全是只做光纖對位,但在整個先進封裝設備鏈裡,都扮演很重要的角色。 他們的強項在於...嗯...跟產線的整合,還有成本控制。國外大廠的設備可能很強,但是貴,而且...有時候要客製化,溝通起來很麻煩。台灣廠商的彈性就高很多,可以跟著像台積電這種大客戶的需求去調整。 所以在台灣,你會看到一個有趣的現象:研發階段可能用 PI 的設備來驗證概念,但真的要進大量生產時,常常就會導入本土設備廠的解決方案,或者是...混合使用。

實際生產會遇到的鳥事

當然,理想跟現實總是有差距。就算有了最頂級的設備,產線上還是會有一堆問題。

- 溫度變化:這大概是最麻煩的。機器開久了會熱,環境溫度變了,材料就會熱脹冷縮。你對準的精度是奈米級的,溫度差個一度,整個跑掉的位置可能就好幾微米了。所以整個廠房的溫控要非常非常穩定。

- 震動:隔壁機台在動,樓上有人在走路,甚至是...外面的大卡車經過,這些微小的震動,都會影響對位的結果。所以這種設備的地基通常都要特別處理,做隔震。

- 膠水:找到最佳位置後,要用 UV 膠或環氧樹脂把它固定住。但這個膠在固化的過程中,自己會收縮...然後就把你辛辛苦苦對好的位置給拉偏了。所以要用哪種膠、怎麼點膠、怎麼固化,都是很大的學問。

- 軟體演算法:主動對位聽起來很聰明,但它尋找最佳點的演算法也很重要。演算法寫不好,它可能...會在某個局部最佳解就停下來,而不是找到真正的全域最佳解。就有點像...在山區找最高峰,結果只找到附近的小山丘頂,就以為是聖母峰了。

![資料中心內共封裝光學 [CPO] 交換器的光纖連接場景](/cdn-cgi/image/format=auto,width=800,quality=80/tw/uploads/article/857/6908645395be3.jpg)

未來的趨勢...會更頭痛

嗯...隨著 AI 和高速運算的需求越來越大,晶片功耗和訊號傳輸的瓶頸也越來越明顯。 所以「矽光子」[Silicon Photonics] 和前面提到的 CPO 技術就變得很關鍵。 簡單說,就是想辦法把光直接引到晶片裡面或晶片旁邊,取代掉越來越慢的銅導線。 這代表光路徑會越來越複雜,從單一光纖對單一接收器,變成光纖陣列 [Fiber Array] 要對準晶片上的一整排接收器陣列。 這時候,任何一點點角度的偏差,都會被放大,導致整排訊號都歪掉。這也讓主動對位的需求變得...嗯...更重要了,因為被動對位很難一次處理這麼多通道的累積公差。

所以,未來的對位設備不只要更準,還要...更快、更聰明。要能同時處理多個通道,還要能預測膠水固化、溫度變化的影響,提前做出補償。這...真的很挑戰。

總結來說,這是一個...嗯...很硬的技術領域。它藏在半導體製程的深處,一般人看不到,但它就像是串連起整個數位世界的...微小但不可或缺的螺絲釘。如果我是工廠老闆,要選主動還是被動...老實說,我也不知道。一個是慢但超準,一個是快但可能有點風險... 如果是你,你會選哪種製程?還蠻好奇大家的想法。