結局、航空会社のCX改善って何が一番効くの?

最近よく考えるんだけど、航空会社の顧客体験(CX)を良くするのって、結局何が一番効くんだろうって。最新のAIチャットボット導入!とか、パーソナライズされたアプリ!とか、そういう派手な話もよく聞くよね。 でも、正直、そういうのって根本的な解決になってるのかなって思う時があるんだ。もちろん、テクノロジーはめちゃくちゃ便利だし、それで助かる場面も多い。ユナイテッド航空が生成AIでフライト変更の案内をパーソナライズしたら、すごく効果があった、みたいな話もあるしね。

でもね、もっと大事なのは、PRやマーケティングが打ち出す「私たちは、お客様一人ひとりに寄り添います!」みたいなキラキラしたメッセージと、空港のカウンターや機内で実際に受ける体験のギャップを埋めることなんじゃないかな。JALの資料見ても、「事業横断でのCX価値向上」とか「最高のバトンタッチ」って言葉が出てくるけど、これってまさにその部門間の連携の難しさを物語ってると思うんだよね。 結局、どんなに立派な戦略を立てても、現場のスタッフが疲弊してたり、情報がうまく伝わってなかったりしたら、お客さんには「なんか、言ってることとやってることが違うな」って思われちゃう。だから、地道だけど、現場のオペレーション改善と、全社的な意識の共有。これが一番効く「実践手法」なんじゃないかなって、僕は思ってる。

面白い事例から見てみよう:JALと海外のちょっと違うアプローチ

じゃあ具体的にどんな取り組みがあるのか、いくつか見てみると面白いよ。日本と海外だと、思想がけっこう違うんだよね。例えば、ANAやJALは「あんしん、あったか、あかるく元気!」みたいな、日本的な「おもてなし」の心をすごく大事にしてる。 旅全体を28のシーンに分けて顧客体験を管理してる、なんて話もあるくらい、きめ細かい。 これって、日本人の「察する文化」がベースにある気がするんだ。

一方で、海外の航空会社はもっとドライで、テクノロジーとパーソナライゼーションに全振りしてる感じがする。例えば、KLMオランダ航空は昔からSNS活用がうまくて、FacebookやTwitterで超個人的なサポートをしてファンを増やしてきた。 「隣に座る人をSNSプロフィールで選べる」みたいな、ちょっと尖ったサービスもやってたことがあるくらい。 あと、デルタ航空は「パーソナライズされたシームレスな体験」を徹底的に追求していて、そのためにはまず従業員体験から、って考えてるのが面白い。 FlyDeltaっていうアプリを中心に、顧客データを統合して、一人ひとりに合った情報を提供しようとしているんだ。

これって、どっちが良いとか悪いとかじゃなくて、文化の違いだよね。日本の「みんなに平等に、心を込めて」っていうウェットなCXと、海外の「データに基づいて、あなた“だけ”に最適なサービスを効率的に」っていうドライなCX。どっちも正解だと思うけど、自分がどっちのタイプのお客さんかによって、評価は分かれるだろうね。

じゃあ、どうやってCXを良くしていくの?【実践ステップ】

じゃあ、自分たちの会社でCXを改善したいと思ったら、何から始めればいいんだろう。僕が思う、現実的なステップはこんな感じかな。

- まずは「お客さんの声」をちゃんと聞く。でも、鵜呑みにしない。

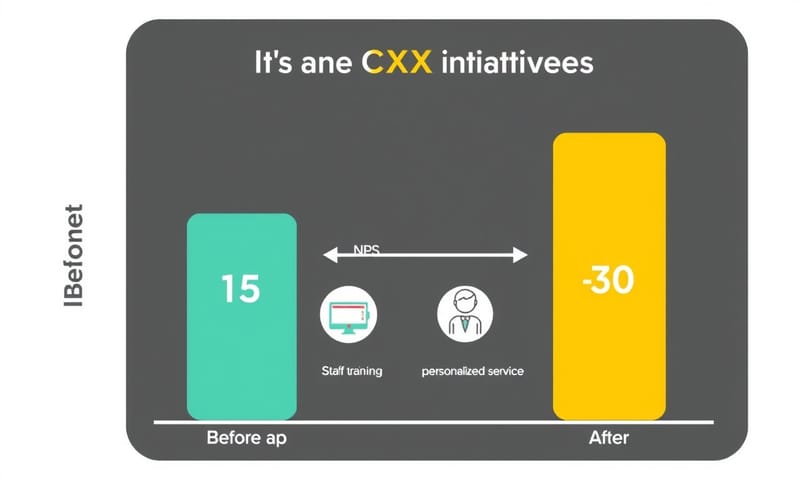

アンケートとかNPS(ネットプロモータースコア)は大事な指標だけど、それだけ見てても本質は見えてこないことが多い。 JALも言ってるけど、わざわざ文句を言ってくる人って実は少数派なんだよね。 本当の声は、現場のスタッフが日々のお客さんとの会話の中で拾ってくる、ちょっとした表情の変化とか、ため息とか、そういうところにある。だから、そういう定性的な情報を集める仕組みがすごく大事。 - カスタマージャーニーマップを作る(そして、作ったことに満足しない!)。

お客さんが家で航空券を予約するところから、空港に着いて、飛行機に乗って、目的地に着いてからまで、どういう体験をするのかを時系列で可視化するのは超重要。 でも、よくある失敗が、これを作って「よし、お客さんのこと理解したぞ!」って満足しちゃうこと。マップはあくまで現状把握のツール。大事なのは、そのマップのどこに「イライラ」「不安」「ガッカリ」が隠れているかを見つけて、そこを潰していくことだから。 - 「誰のための改善か」をハッキリさせる。

「すべてのお客様のために」って言うのは簡単だけど、リソースは有限。出張で乗るビジネスマンと、年に一度の家族旅行で乗るファミリーとでは、嬉しいポイントが全然違う。デルタ航空みたいに「心に残る体験」をゴールに設定したり、ANAみたいに「Inspiration of Japan」っていうブランド価値を定義したり、まずは「誰のどんな体験を最高にしたいのか」を具体的に決めることが、施策がブレないために必要だと思う。 - 小さな成功体験を積み重ねて、仲間を増やす。

いきなり全社的なDXプロジェクト!みたいにデカい話をし始めると、だいたい部署間の対立とか予算の壁にぶつかって頓挫する。JALパックの事例みたいに、まずは特定のツアーの申し込み率改善とか、問い合わせ件数の削減とか、小さくても具体的な成果を出して、「これ、やったら本当に効果あるじゃん!」っていうのを周りに見せていくのが、結局は一番の近道だったりする。

予期せぬトラブルこそCXの本質が問われる時

平時でサービスが良いのは、ある意味当たり前。本当にその航空会社の真価が問われるのって、フライトの遅延とか欠航とか、ロストバゲージとか、予期せぬトラブルが起きた時だと思うんだ。こういう時こそ、さっき話した「PRの言葉」と「現場の現実」が一致してるかが試される。

例えば、ユナイテッド航空が生成AIを使って、フライト変更時の情報を迅速かつ的確に提供しようとしているのは、まさにこの「トラブル時のCX」を改善しようという強い意志の表れだよね。 アプリで「遅延してます」って通知がポンと来るだけじゃなくて、「だから、次の乗り継ぎ便はこうなります」とか「このミールクーポンが使えます」みたいな具体的な情報まで示してくれるかどうかで、お客さんの不安は全然変わってくる。こういうネガティブな体験を、いかにスムーズに、誠実にフォローして、最終的には「大変だったけど、ちゃんと対応してくれて良かった」っていうポジティブな記憶に転換できるか。それがこれからの航空会社に求められる本当のCX力じゃないかな。

でも、言うほど簡単じゃないよね?リアルな壁の話

ここまで色々言ってきたけど、じゃあ明日からすぐできるかっていうと、そんな甘い話じゃないのも事実。よくある「壁」をいくつか挙げてみると…

- 部門のサイロ化:マーケティング部門は「パーソナライズだ!」って言うけど、IT部門は「既存システムとの連携が…セキュリティが…」って言うし、現場のオペレーション部門は「定時運航が最優先!新しいことやる余裕ない!」ってなる。これはJALもANAも課題として認識してるみたいだね。 みんな自分のKPIを持ってるから、なかなか一枚岩になれない。

- 効果測定の難しさ:ラウンジをちょっと豪華にしたからって、それがどれだけリピート率に繋がったかなんて、正確に測るのはすごく難しい。だから「ROI(投資対効果)はどうなってるんだ?」って上から言われると、担当者はつらい。AI導入とかも、コスト削減効果は示しやすいけど、「顧客満足度の向上」みたいなフワッとした効果は説明しにくい。

- コストと品質のジレンマ:特にLCC(格安航空会社)はこの問題がシビアだよね。 価格を安くするためにはサービスを削らないといけないけど、削りすぎると「安かろう悪かろう」って言われちゃう。Peachみたいにデータを使ってアップセルやクロスセルを狙ったり、ジェットスターみたいにセールでワクワク感を演出したり、色々工夫はしてるけど、そのバランスは常に難しい課題だと思う。

まあ、こういう壁があるのは当たり前。だからこそ、さっき言ったみたいに、小さく始めて仲間を増やすっていう地道な活動が大事になってくるんだよね。

陥りがちなワナと、そこからの抜け出し方

最後に、CX改善でよくある「ワナ」をまとめてみた。自分も気をつけないとな、と思ってることばっかりだけど。

| よくあるワナ(失敗) | こう考えれば抜け出せるかも?(対策) |

|---|---|

| テクノロジー導入が目的化する 「とりあえずAIチャットボット入れとけ!」みたいな思考。現場の課題と合ってないと、誰も使わない宝の持ち腐れになる。 |

「誰の、どんな面倒を解決するのか?」から考える 例えば、深夜便の到着後、問い合わせ窓口が閉まってて困る人向けに、24時間対応のボットは価値があるかもしれない。 テクノロジーはあくまで手段。 |

| 「おもてなし」を精神論で語る 「心を込めろ!」だけじゃ、現場は疲弊するだけ。人によって解釈もバラバラになるし、サービスの質が安定しない。 |

「良いおもてなし」を具体的に定義・共有する ANAの「Inspiration of Japan」みたいに、目指すブランド体験を言語化する。 そして、それを実現するための情報やツールを現場に提供する(例:顧客情報をタブレットで共有)。 |

| データを見てるだけで満足する ダッシュボードを眺めて「アクセス数が増えたぞ」と喜ぶだけ。それがなぜ増えたのか、お客さんの体験にどう繋がったのかまで分析しない。 |

データから「お客さんの物語」を読み解く Peachが散在していたデータを統合したように、まずはお客さんを一人の人間として理解できる状態を作る。 「この人は前回、座席指定で追加料金を払ったから、今回は優先的に窓側を提案しよう」みたいに、次のアクションに繋げる。 |

| PRと現場のコミュニケーション不足 広告では「シームレスな旅を!」と謳っているのに、現場では「それは別会社のサービスなので管轄外です」と言われる。お客さんからしたら最悪の体験。 |

PR部門も「CXプロジェクト」の一員になる 新しいサービスを打ち出す前に、現場で本当にその体験が提供できるか、徹底的にすり合わせる。JALグループが「事業横断」を強調してるのは、この反省から来てるのかも。 |

結局のところ、航空会社のCX改善って、派手な魔法があるわけじゃないんだよね。お客さん一人ひとりの旅を想像して、地味な課題を一つひとつ潰していく。部門の壁を乗り越えて、会社全体で同じ方向を向く。そういう泥臭い努力の積み重ねが、数年後に「やっぱり、この航空会社が好きだな」っていう、強いブランドへの信頼に繋がっていくんだろうな、と思う。

あなたが今までで一番「感動した」または「ガッカリした」航空会社の体験は何ですか? 理由も一緒に、ぜひコメントで教えてください!