你可以這樣做 - 立即優化工務系統導入,確保流程貼合、部門協作順暢

- 盤點現有部門流程,列出3項最常斷鏈的協作細節

明確對焦痛點,避免客製化後還是各做各的

- 設定系統試用期7天,邀跨部門3人以上參與流程驗證

多方視角及早發現不符語境或資料整併問題

- 每月追蹤1項數據(如決策時長),低於10%差異才考慮擴展

聚焦關鍵指標,量化改版成效,預算分配不盲目

- 每輪系統優化都蒐集現場3種角色意見,逐條回應

減少碎片化遺漏,確保用戶需求有被落實,提升導入接受度

鞋子再高級,不合腳還是磨人

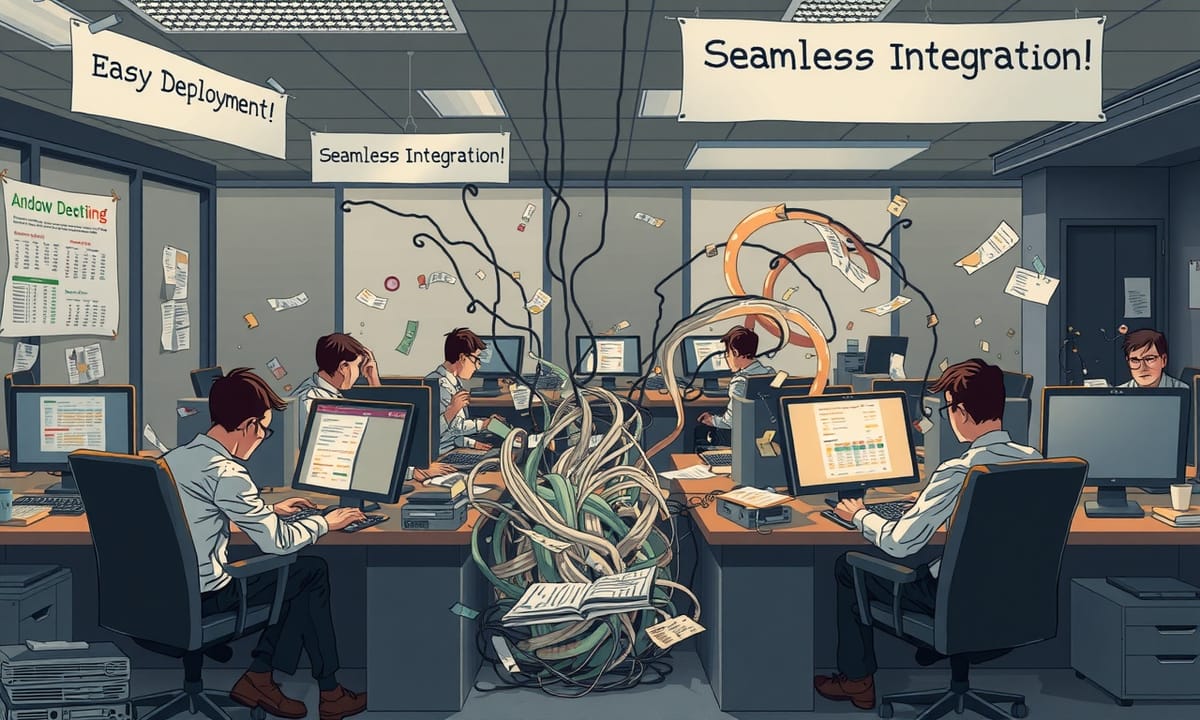

「回報流程每次都得多點好幾個步驟,久了大家難免會想著『乾脆不用系統』。」現場管理者冒出這句話時,我腦中其實閃過一絲苦笑——唉,真的不只他在嘆氣吧。工務平台總在紙上談兵時信心滿滿,可是落到日常操作,就開始暴露一堆小毛病。然後有時還會分心去想,那些設計者有沒有真的走過現場啊?唔,還是先說重點。

維護管理工具、工程資訊系統設計初衷很美好嘛,講求功能面要夠完整——但當細節沒貼近各崗位的日常,大夥兒用起來就只剩下無奈。比方異常追蹤、缺失回報這些本該順手的程序,看起來規劃得挺齊全,其實遇到臨場狀況又只能靠人工補漏洞,有點諷刺。

欸我剛想到午餐吃什麼……啊對拉回正題,就是因為系統跟不上變動,所以團隊溝通慢慢卡住,每天都像踩進泥巴。其實這種問題根本不是偶發事件,各行各業都有同樣煩惱,只是大家叫法不同罷了。大概我們在評估那些所謂解決方案的時候,不該光盯著技術規格看,更要去摸摸用戶真正覺得痛的地方。不然怎麼辦呢?

維護管理工具、工程資訊系統設計初衷很美好嘛,講求功能面要夠完整——但當細節沒貼近各崗位的日常,大夥兒用起來就只剩下無奈。比方異常追蹤、缺失回報這些本該順手的程序,看起來規劃得挺齊全,其實遇到臨場狀況又只能靠人工補漏洞,有點諷刺。

欸我剛想到午餐吃什麼……啊對拉回正題,就是因為系統跟不上變動,所以團隊溝通慢慢卡住,每天都像踩進泥巴。其實這種問題根本不是偶發事件,各行各業都有同樣煩惱,只是大家叫法不同罷了。大概我們在評估那些所謂解決方案的時候,不該光盯著技術規格看,更要去摸摸用戶真正覺得痛的地方。不然怎麼辦呢?

資料整併,跨部門小細節很要命

「現場操作本來就不會照著理想流程走。」這種話聽久了真的有點煩,嗯,雖然每次開工地會議、或是管理那邊討論系統導入,大家還是會一直重複。其實,誰不知道啊?可是偏偏每次要打造一個適合自己單位的客製化工務系統,好像又非得按部就班來拆細節不可。

第一步嘛,就是盤點所有現場環節的細瑣,好比舊資料表單格式怎麼長、跨部門溝通渠道、還有那些零碎的回報節點,講起來都簡單,可是真正碰下去才發現,有些東西根本藏在日常小動作裡。欸,我剛剛想到什麼來著——對了,每項都得跟當前工作流仔細比對,不然很容易出錯。

比如說,以前巡檢記錄不是大多數都是紙本或自家設計Excel檔嗎?這時候你就不能隨便跳過,要先把數據整合轉換流程先規劃清楚。不然,新平台一旦上線,如果歷史資料斷掉,那個追蹤落差真的是超明顯,到時候哭都沒用。唉,有些同事老愛忽略這一步,也不知道圖什麼省事。

接下來,大概最頭痛也最關鍵的一段,就是請工程師、現場人員再加管理層全部拉進來,一起做小範圍模擬演練。有時候其實蠻尷尬的啦,人多嘴雜,但只有一起參與測試才能即時調整設定。我突然想到,上次某案子資訊部門硬是自己埋頭苦幹,到最後遇到現場變動直接炸鍋;唉,其實只要早點分角色測試和反覆修正,很多落差根本不會發生。

總之,只要前期細節確認妥當,上線後流程就比較不會脫鉤,阻力自然也減少許多。不過呢,每次說到這我又開始懷疑,到底哪天能有完美的無縫導入?算了,大概永遠只能盡量貼近而已吧。

第一步嘛,就是盤點所有現場環節的細瑣,好比舊資料表單格式怎麼長、跨部門溝通渠道、還有那些零碎的回報節點,講起來都簡單,可是真正碰下去才發現,有些東西根本藏在日常小動作裡。欸,我剛剛想到什麼來著——對了,每項都得跟當前工作流仔細比對,不然很容易出錯。

比如說,以前巡檢記錄不是大多數都是紙本或自家設計Excel檔嗎?這時候你就不能隨便跳過,要先把數據整合轉換流程先規劃清楚。不然,新平台一旦上線,如果歷史資料斷掉,那個追蹤落差真的是超明顯,到時候哭都沒用。唉,有些同事老愛忽略這一步,也不知道圖什麼省事。

接下來,大概最頭痛也最關鍵的一段,就是請工程師、現場人員再加管理層全部拉進來,一起做小範圍模擬演練。有時候其實蠻尷尬的啦,人多嘴雜,但只有一起參與測試才能即時調整設定。我突然想到,上次某案子資訊部門硬是自己埋頭苦幹,到最後遇到現場變動直接炸鍋;唉,其實只要早點分角色測試和反覆修正,很多落差根本不會發生。

總之,只要前期細節確認妥當,上線後流程就比較不會脫鉤,阻力自然也減少許多。不過呢,每次說到這我又開始懷疑,到底哪天能有完美的無縫導入?算了,大概永遠只能盡量貼近而已吧。

標準化沒錯,但語境誰在乎?

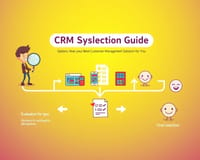

通用型工務系統這東西,基本上都在講標準化流程和什麼快速部署啦。唉,其實有時候覺得「標準化」三個字聽起來很酷,結果現場根本沒人鳥它。不過——拉回來說,產業技術研究院(他們最近還做了一份調查)就提到,在七十多家中大型企業裡面,這種方案確實能夠有效把初期導入門檻降下來。嗯,可是話又說回來,如果遇到那種組織結構很奇特的單位,比如特殊承攬架構,或者要跨語境協作的團隊,那整個需求根本就塞不進去,好像永遠對不到點。

欸,有時候我就在想,客製化系統到底值不值得投資?因為他們就是強調什麼彈性配置啦、細節掌控權之類的嘛。哦對了,比如複雜簽核流程或資料串接這些小眉角,他們都可以針對每一處做出調整。但是說真的,也不是沒有代價——你看,中層主管每次碰到新系統都頭大:學習曲線變得超長、以前那些舊知識突然要全盤改寫適配。老實講,那種變革壓力光想就覺得累。

最後,不管怎樣選啦,多數企業其實還是會從自己組織文化開放度去評估,加上工作流程本身的特徵。有些時候,他們只是想在彈性帶來的維護負擔和那個創新潛力之間找個平衡點罷了。好吧,我廢話太多,又扯遠了,但誰沒煩惱過這種抉擇呢?

欸,有時候我就在想,客製化系統到底值不值得投資?因為他們就是強調什麼彈性配置啦、細節掌控權之類的嘛。哦對了,比如複雜簽核流程或資料串接這些小眉角,他們都可以針對每一處做出調整。但是說真的,也不是沒有代價——你看,中層主管每次碰到新系統都頭大:學習曲線變得超長、以前那些舊知識突然要全盤改寫適配。老實講,那種變革壓力光想就覺得累。

最後,不管怎樣選啦,多數企業其實還是會從自己組織文化開放度去評估,加上工作流程本身的特徵。有些時候,他們只是想在彈性帶來的維護負擔和那個創新潛力之間找個平衡點罷了。好吧,我廢話太多,又扯遠了,但誰沒煩惱過這種抉擇呢?

工務系統導入那些踩過的雷

「買了現成工務系統後,才發現資料轉換根本不是想像中那麼順。」嗯,這種話聽起來好像有點耳熟?其實不少企業裡都三不五時傳出類似的抱怨。舊有表格也好、流程紀錄也罷,就是格式亂七八糟,衝進新工具裡,一堆人卡在怎麼平安搬遷資料——有人直接攤手重打一遍;還有人硬著頭皮塞進去,結果資料搞丟一大塊。啊,我剛好前幾天就遇到同事罵髒話,不過這跟現在沒什麼關係啦,先拉回來。

至於那些常掛在嘴邊、說什麼快速部署啦,很快上線之類的,好像講得很輕鬆,但真要落地,每次細節微調才是最吃人力的地方。不知不覺間,那些原本預期可以節省的人力、效益,也就慢慢被磨光了。欸,有時候還會突然懷疑自己是不是搞錯重點,可是仔細想想,大致也差不多吧?

更妙的是,那些乍看萬用的標準功能,其實遇到特殊承攬或跨語境協作需求時,又只能靠人工加班補救。久而久之,決策品質跟數據完整性都會無聲無息地被打折扣。有時候坐在辦公室望著螢幕,不禁自問:真的非得這樣不可嗎?

至於那些常掛在嘴邊、說什麼快速部署啦,很快上線之類的,好像講得很輕鬆,但真要落地,每次細節微調才是最吃人力的地方。不知不覺間,那些原本預期可以節省的人力、效益,也就慢慢被磨光了。欸,有時候還會突然懷疑自己是不是搞錯重點,可是仔細想想,大致也差不多吧?

更妙的是,那些乍看萬用的標準功能,其實遇到特殊承攬或跨語境協作需求時,又只能靠人工加班補救。久而久之,決策品質跟數據完整性都會無聲無息地被打折扣。有時候坐在辦公室望著螢幕,不禁自問:真的非得這樣不可嗎?

預算有限下,客製值得嗎?小組驗證先行

「要不要客製?唉,這個問題老實說我每次想到都有點頭痛。關鍵其實是,你得先搞明白到底有哪些痛點是現成方案死活解不開的,不然真的很容易就把戰線拉太長,資源一下子用光了還沒看到結果。欸,我剛才好像突然想到什麼……嗯,先放一邊,回來講小公司吧。

像那些十幾人的小團隊,如果大家一口氣全部切換到新系統,那種測試壓力有時候大到讓人懷疑人生,更別說去揪出真正卡住你的癥結點。有些時候更扯,需求根本還在天上飄呢,有人就急著跳下來搞客製開發,結果後頭改來改去花了三倍四倍錢也見怪不怪。奇怪,我是不是也曾經沒想清楚直接投入?算了,回正題。

比較靠譜的方法,大抵還是從一組約莫十人的部門或專案組先下手做小規模驗證啦。例如你挑那種重複作業煩不勝煩的流程、或者什麼協作頻率高的小圈子——對,就是那種一天下來被tag無數次的崗位——拿他們當試驗田,看自動化處理前後,人力消耗與錯誤率差多少。講實話,有時候測完覺得效果平平,也沒什麼丟臉,但如果哪一天真出現數據上明顯甩掉通用工具的局部成果,再慢慢擴展範圍,這樣初期風險會低很多,而且日後累積起來的數據資產也方便往後算帳或驗證你投入到底值不值。嗯,好像又離題了一下,不過總之就是別急著全員衝,要留條退路給自己喘口氣才行啊。

像那些十幾人的小團隊,如果大家一口氣全部切換到新系統,那種測試壓力有時候大到讓人懷疑人生,更別說去揪出真正卡住你的癥結點。有些時候更扯,需求根本還在天上飄呢,有人就急著跳下來搞客製開發,結果後頭改來改去花了三倍四倍錢也見怪不怪。奇怪,我是不是也曾經沒想清楚直接投入?算了,回正題。

比較靠譜的方法,大抵還是從一組約莫十人的部門或專案組先下手做小規模驗證啦。例如你挑那種重複作業煩不勝煩的流程、或者什麼協作頻率高的小圈子——對,就是那種一天下來被tag無數次的崗位——拿他們當試驗田,看自動化處理前後,人力消耗與錯誤率差多少。講實話,有時候測完覺得效果平平,也沒什麼丟臉,但如果哪一天真出現數據上明顯甩掉通用工具的局部成果,再慢慢擴展範圍,這樣初期風險會低很多,而且日後累積起來的數據資產也方便往後算帳或驗證你投入到底值不值。嗯,好像又離題了一下,不過總之就是別急著全員衝,要留條退路給自己喘口氣才行啊。

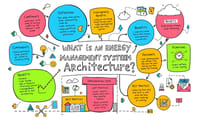

雲端轉型潮流:不是存資料這麼簡單

根據歐洲還有東亞這幾個國家最近三年的產業觀察報告,唉,事情其實變得比我想像的複雜——不過這也沒什麼。你知道嗎?工程領域那些大型企業,他們的運作模式已經從早期那種單一資訊存取系統慢慢轉型成更重視互聯串接的數位平台生態了。我昨天看到有人還用老方式在彙整資料,欸現在都什麼時代了。現場同仁常常直接用手機、平板即時回傳紀錄——真的很方便,可是偶爾訊號又卡住。

管理者就靠那些可視化介面追蹤進度與異常,比起以前只能事後彙整、完全無法及時反應的流程,其實現在風險辨識跟控制真的往前推了一大步。有點離題,我剛才差點忘記要說什麼,嗯……拉回來說。隨著將近七成以上公司完成了部分或全部雲端導入(數字不會錯),他們累積資料和協作管控能力也跟著提升,各類自動化模組就因此多出很多試驗空間。

這些改變讓專案初期同步留存核心數據變得可能,也讓跨部門流程優化有更完整的數據基礎在撐腰,有點像補了一道防線吧,所以溝通落差造成誤判的風險自然減低不少。好啦,其實我自己到現在偶爾還會擔心哪天又冒出新問題,不過總之情勢就是這樣發展著。

管理者就靠那些可視化介面追蹤進度與異常,比起以前只能事後彙整、完全無法及時反應的流程,其實現在風險辨識跟控制真的往前推了一大步。有點離題,我剛才差點忘記要說什麼,嗯……拉回來說。隨著將近七成以上公司完成了部分或全部雲端導入(數字不會錯),他們累積資料和協作管控能力也跟著提升,各類自動化模組就因此多出很多試驗空間。

這些改變讓專案初期同步留存核心數據變得可能,也讓跨部門流程優化有更完整的數據基礎在撐腰,有點像補了一道防線吧,所以溝通落差造成誤判的風險自然減低不少。好啦,其實我自己到現在偶爾還會擔心哪天又冒出新問題,不過總之情勢就是這樣發展著。

部門協作卡關?平台追蹤數據說話

「我們原本以為導入新平台後,所有協作問題都會迎刃而解。」這句話,唉,是那家五十多人團隊負責人在面對內部問卷時的註解。其實也不怪他們樂觀啦,但現實總是有點骨感。剛開始完全沒有規劃什麼標準化流程,也沒明訂數據檢核方式,結果反倒搞得幾個部門在資訊同步上出現落差。我記得有同仁還是很堅持用舊郵件彙整進度——嗯?這樣真的比較快嗎?好像只是多此一舉。

說回正題,因為大家不是直接在平台更新紀錄,所以專案狀態就會常常出現時間差與誤判。有時候我也會覺得,怎麼又漏掉一段資訊了,好煩哪。後來,他們才終於引入量化檢核工具,比如每周固定追蹤『跨部門協作效率提升率』、設計簡易回報表單之類,讓各單位可以及時發現溝通盲點。啊,我自己想到以前填那種表單也是頭痛,不過這樣壓力確實減輕不少。

半年過去了吧,他們根據內部資料做問卷調查,大多數同仁主動分享資訊的意願真的明顯增加。我有點納悶,是習慣變了還是真的指標誘發行為改變?但看來自訂指標搭配行為調整改變還真帶來了一些實質成效。不曉得其他公司是不是也一樣,不過至少這個例子裡…嗯,就先這樣好了。

說回正題,因為大家不是直接在平台更新紀錄,所以專案狀態就會常常出現時間差與誤判。有時候我也會覺得,怎麼又漏掉一段資訊了,好煩哪。後來,他們才終於引入量化檢核工具,比如每周固定追蹤『跨部門協作效率提升率』、設計簡易回報表單之類,讓各單位可以及時發現溝通盲點。啊,我自己想到以前填那種表單也是頭痛,不過這樣壓力確實減輕不少。

半年過去了吧,他們根據內部資料做問卷調查,大多數同仁主動分享資訊的意願真的明顯增加。我有點納悶,是習慣變了還是真的指標誘發行為改變?但看來自訂指標搭配行為調整改變還真帶來了一些實質成效。不曉得其他公司是不是也一樣,不過至少這個例子裡…嗯,就先這樣好了。

低碼時代,訂製真的那麼難維護?

「這套東西客製化會不會貴到嚇人?」某家公營單位的主管在開會時突然冒出這句話,然後全場就安靜下來了。唉,其實現在低碼平台都普及成那樣了,很多團隊根本是拿現成模組先隨便拼個雛型出來,大致輪廓八成都能湊合,等確定方向再慢慢微調需求。講真的,以前那種外包、傳遞文件一拖再拖的模式跟現狀比起來——欸對,我剛才突然想到上次有個同事還說以前等文件簽核都快睡著——現在小規模訂製反而建置週期直接砍掉將近一半,初期投資也沒有想像中誇張地膨脹。

重點喔,有些做法其實很簡單樸素,比如每隔幾週固定把核心用戶拉來一起review一下進度,如果哪邊流程卡住就馬上修正,不需要等整個系統都上線才發現問題爆出來。嗯,我昨天差點忘記帶筆記本,結果今天講到這裡又想到……算了先不提。還有啊,產業標竿方案偶爾是可以參考沒錯,可是如果太執著要照抄,也沒什麼意義嘛。有些人總是在那邊擔心什麼維運成本暴漲?但只要把版本管理和權限控管細分,每次疊加新功能時,負擔其實並沒有明顯增加。

比起過去那種一次發包到底死板作法,用漸進式開發搭配敏捷回饋,好像更能長久撐住,不怕臨時變動亂入毀掉整盤棋。嗯,我自己也常常懷疑,到底哪個方法才真的最穩妥,但至少目前看起來,大概就是這樣吧。

重點喔,有些做法其實很簡單樸素,比如每隔幾週固定把核心用戶拉來一起review一下進度,如果哪邊流程卡住就馬上修正,不需要等整個系統都上線才發現問題爆出來。嗯,我昨天差點忘記帶筆記本,結果今天講到這裡又想到……算了先不提。還有啊,產業標竿方案偶爾是可以參考沒錯,可是如果太執著要照抄,也沒什麼意義嘛。有些人總是在那邊擔心什麼維運成本暴漲?但只要把版本管理和權限控管細分,每次疊加新功能時,負擔其實並沒有明顯增加。

比起過去那種一次發包到底死板作法,用漸進式開發搭配敏捷回饋,好像更能長久撐住,不怕臨時變動亂入毀掉整盤棋。嗯,我自己也常常懷疑,到底哪個方法才真的最穩妥,但至少目前看起來,大概就是這樣吧。

生產力翻三成?其實決策速度才關鍵

根據Nucleus Research 2023年的產業調查,這種高度整合的平台被導入後,企業的生產力大約提升了三成。欸,這數字聽起來很誇張,不過人家都這樣寫了,我也只能照抄。然後決策速度還有準確性也明顯優化,這點我倒是有點想打個問號——畢竟誰沒在會議上發呆過?但回到正題,他們說確實變快變精準啦。

其實,看一些實際案例,你會發現,有些企業並不只是在部門內自己玩自己的效率遊戲,而是在跨部門溝通與資訊透明這一塊突然好像開竅了。嗯,我上次差點忘記密碼還找不到資料,超煩。不過像專案進度同步、資料查詢權限分層這些設計,讓知識沉澱下來,也讓即時反應的能力慢慢疊加出來。

如果不盯著短期財報那幾條線看,把視野拉到整個組織營運的本質面向,其實這類系統帶來的效益真的不是只在功能升級這麼簡單——它甚至已經開始改變團隊協同還有決策流程的底層邏輯。唉,好像又講太遠了,但反正意思就是,它真的動到根本了,大概吧。

其實,看一些實際案例,你會發現,有些企業並不只是在部門內自己玩自己的效率遊戲,而是在跨部門溝通與資訊透明這一塊突然好像開竅了。嗯,我上次差點忘記密碼還找不到資料,超煩。不過像專案進度同步、資料查詢權限分層這些設計,讓知識沉澱下來,也讓即時反應的能力慢慢疊加出來。

如果不盯著短期財報那幾條線看,把視野拉到整個組織營運的本質面向,其實這類系統帶來的效益真的不是只在功能升級這麼簡單——它甚至已經開始改變團隊協同還有決策流程的底層邏輯。唉,好像又講太遠了,但反正意思就是,它真的動到根本了,大概吧。

本段資料來源:

- [PDF] 「中國製造2025」之初探 - 國家發展委員會

- [PDF] 田野之声:现代农业发展深度调查报告

- 2020-2025全球智慧農業市場預測 - 科技發展觀測平台

Pub.: 2020-05-20 | Upd.: 2025-07-22 - [PDF] 中国人工智能计算力发展评估报告2025年 - 通信世界

- [PDF] 中国企业级SaaS 产业发展研究报告

舊格式、碎片化,每次上線都別忘了角色意見

各單位以前不是沒遇過,就是老是碰到這種事——舊的Excel資料啊,格式一團亂還有堆積如山的歷史紀錄,整理起來真的是直接決定系統穩不穩。嗯,不誇張。有時候一個小錯字,就能讓你追好幾天原因。不過講回來啦,其實最好的做法大概還是先拉幾個不同部門的人湊一桌,欸我常覺得會議很無聊但這種場合不得不開。大家把各自想要什麼資料欄位都列出來,再順便丟進試算表裡測一下水溫——真的,有時明明覺得簡單,一測才發現根本兜不起來。

然後別急著一次全上新平台啦。比較保險的方法應該是分階段慢慢推,每一次上線都記得去問現場跟管理層,他們意見有時落差超大——唉,我每次收意見都頭痛,但還是得聽。至於成效怎麼看?其實用量化檢核工具最方便,比如說計算溝通錯誤率、回報延遲天數什麼的……雖然數字會騙人,可沒辦法總比瞎猜好吧。

偶爾流程複雜到自己也看不懂,這時候低碼開發平台就派上用場了,可以先做個原型看看感覺怎樣。啊對,有時舊資料根本接不上新流程,卡住了就要立刻記下問題、排修正時間,不然到最後擴增只會暗地裡越花越多錢……想想都累。有些人喜歡一步到位,可我偏好那種循序漸進、邊走邊改的方式,畢竟團隊知識也是慢慢累積嘛,而且搞不好最後會做出很符合自己需求的工務方案,只是過程中偶爾會懷疑人生,大概就是這樣吧。

然後別急著一次全上新平台啦。比較保險的方法應該是分階段慢慢推,每一次上線都記得去問現場跟管理層,他們意見有時落差超大——唉,我每次收意見都頭痛,但還是得聽。至於成效怎麼看?其實用量化檢核工具最方便,比如說計算溝通錯誤率、回報延遲天數什麼的……雖然數字會騙人,可沒辦法總比瞎猜好吧。

偶爾流程複雜到自己也看不懂,這時候低碼開發平台就派上用場了,可以先做個原型看看感覺怎樣。啊對,有時舊資料根本接不上新流程,卡住了就要立刻記下問題、排修正時間,不然到最後擴增只會暗地裡越花越多錢……想想都累。有些人喜歡一步到位,可我偏好那種循序漸進、邊走邊改的方式,畢竟團隊知識也是慢慢累積嘛,而且搞不好最後會做出很符合自己需求的工務方案,只是過程中偶爾會懷疑人生,大概就是這樣吧。