最近よく思うんだけど、自動車メーカーって、なんであんなにお金かけてモータースポーツやるんだろうね。F1とか、ル・マンとか。一台のマシン開発するのに何十億、何百億って世界でしょ。正直、そのお金で市販車もっと安くしてくれた方が…なんて思ったりもする。😅

でも、彼らがやめないのには、やっぱり理由があるんだよね。昔から言われてるけど、今はその意味合いがちょっと、いや、かなり変わってきてる気がする。

TL;DR 昔は「速さの証明」、今は「未来への投資」って感じかな。

昔は単純だった。「日曜にレースで勝って、月曜に車を売る(Win on Sunday, sell on Monday)」ってやつ。レースで勝つことは、自分たちの車がどれだけ速くて、どれだけすごいかを一番分かりやすく見せる方法だったから。

でも今は、それだけじゃない。世界中が「脱炭素」とか「サステナブル」とか言ってる中で、ただ「速いんです!」って爆音立てて走ってるだけじゃ、時代遅れに見えちゃう。だから、レースの世界も変わらざるを得なくて、それがメーカーの参戦理由も変えてるんだと思う。

結局、何が嬉しいの?昔と今の「うまみ」

メーカーがレースに大金をつぎ込む理由は、大きく分けて二つあると思う。一つは「技術」、もう一つは「ブランドイメージ」。この二つは今も昔も変わらないんだけど、その中身が全然違う。

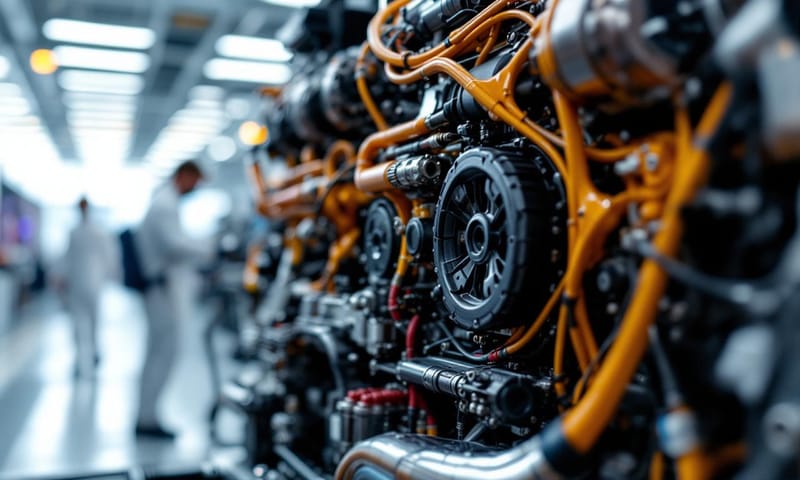

昔の「技術」っていうのは、もっと直接的だった。いかにパワフルなエンジンを作るか、いかに空気抵抗を減らすか。レースで磨かれた技術が、ちょっと形を変えて市販車に載る。まあ、夢がある話だよね。

今の「技術」の主役は、もうエンジンだけじゃない。特にF1なんかは、知ってる?今のパワーユニットって、熱効率が50%を超えてるらしい。普通のガソリン車のエンジンが大体30%くらいって言われるから、とんでもない効率。レースっていう極限状況で生まれたエネルギー回生システム(ERS)みたいな技術が、私たちが乗るハイブリッド車やEVにも活かされてる。メルセデスの「AMG Project ONE」なんて、F1のエンジンほぼそのまま積んでるって言うから、すごい話だよね。

そして「ブランドイメージ」。これも昔は「速さ=かっこいい」だった。フェラーリがその典型だよね。F1で勝ち続けることで、「フェラーリは特別な存在」っていう神話を作り上げた。アウディがル・マンでディーゼルエンジンやクワトロ(四駆システム)で勝ちまくったのも、「技術による先進(Vorsprung durch Technik)」っていうブランド哲学を証明するため。レースは最高の広告だったわけ。

勝つことで作られる「物語」と戦略

ただ勝つだけじゃなくて、「どう勝つか」がブランドの物語を作るんだよね。これが面白いところで。

例えば、ポルシェ。彼らはル・マン24時間レースで勝ちまくってる。24時間も走り続けて勝つっていうのは、「うちの車は速いだけじゃなくて、壊れないんですよ」っていう、最高の信頼性の証明になる。だからポルシェの市販車に乗る人は、その「壊れない」っていう物語にもお金を払ってるんだと思う。

で、ここで日本のメーカーの話。トヨタがすごく上手いなと思う。彼らはル・マンを含むFIA世界耐久選手権(WEC)で、ハイブリッド技術で勝ち続けてる。これって、彼らが市販車で何を売ってるかと完璧にリンクしてるんだよね。プリウスから始まったハイブリッドのパイオニアっていうイメージを、レースの最高峰でさらに強化してる。これはヨーロッパの、例えばフェラーリみたいに「純粋な速さ」や「夢」を売るブランドとは、また違ったすごくクレバーな戦略。

この「昔の価値観」と「今の価値観」をちょっとまとめてみると、こんな感じかな。

| 比較項目 | 昔のモータースポーツ(~2010年頃) | 今のモータースポーツ(EV・サステナブル時代) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 「うちのエンジンは世界一!」っていう、分かりやすい速さとパワーの誇示。 | 「うちは環境技術でも最先端ですよ」っていう、社会的な relevance(存在意義)のアピール。 |

| 主役の技術 | エンジンパワー、空力デザイン。とにかく最高速とラップタイムが正義だった。 | バッテリー効率、エネルギー回生、持続可能な燃料。いかにクリーンに速く走るか、が問われる。 |

| ブランド戦略 | 速い、強い、かっこいい。憧れの対象としてのブランドイメージ作り。フェラーリとかね。 | 賢い、未来的、地球に優しい。共感できる対象としてのブランドイメージ作り。トヨタの戦略はこっち寄り。 |

| ファンへの訴求 | 爆音、スピード、極限のバトル。五感で感じる興奮。 | 技術的な面白さ、サステナビリティへの貢献。あと、eスポーツとの連携で若い世代にリーチしたり。 |

でも、時代はエンジンから電気へ…だよね?

そう。ここまで話してきたのは、まだエンジンがある世界の話。でも、世の中はどんどんEV(電気自動車)に向かってる。じゃあ、モータースポーツはどうなるの?って思うよね。

そこで出てきたのが「フォーミュラE」や「エクストリームE」。

フォーミュラEは、全部電気自動車のレース。面白いのは、ほとんどのレースを都市のど真ん中の市街地コースでやること。エンジン音が静かだからできるんだけど、これが結構重要で。「EVって、ゴルフカートみたいで遅いんでしょ?」っていうイメージを完全に覆した。街中をF1みたいに猛スピードで駆け抜ける姿は、EVが未来の乗り物だってことを視覚的に教えてくれる。

ちなみに、2023年にインドで初めてやったフォーミュラEのレースは、それだけで現地の経済に8400万ドル(日本円で120億円以上?)くらいの効果があったらしい。ただのレースじゃなくて、新しい技術と都市を結びつけるイベントになってるんだね。

あと、F1自体も2026年から100%持続可能な燃料を使うことを目指してる。これは国際自動車連盟(FIA)が主導してるんだけど、メーカーにとってはすごく大事。なぜなら、自分たちがこれから作っていく「環境に配慮した車」っていう方向性と、レースの方向性が一致するから。これなら、大金をつぎ込む言い訳が社内でも、社会に対しても立つわけだ。

とはいえ、みんなが続けてるわけじゃない

ここまで良いことばかり話してきたけど、もちろんそんな簡単な話じゃない。やっぱり、モータースポーツってお金がかかりすぎる。

フォルクスワーゲンは、もう何十年も続けてきたレース活動のほとんどから撤退して、EV開発に全振りすることを決めた。メルセデスも、あれだけ強かったのにフォーミュラEから撤退しちゃった。「レースでやるより、そのリソースを市販EVの開発に直接使った方が効率的」っていう判断だね。

これはすごく正直な判断だと思う。結局、レースで得られる技術やブランドイメージって、費用対効果が見えにくい部分もあるから。「本当に何百億も払う価値あるの?」って問いに対して、すべてのメーカーが「YES」とは言えない時代なんだろうね。

だから、フェラーリやポルシェみたいに「レースこそ我々の魂だ」って言って続けるメーカーと、VWやメルセデスみたいに「もっと合理的にいこう」って判断するメーカーに分かれてきてる。どっちが正解かは、多分10年後くらいにならないと分からないんだろうな…。

結局のところ、自動車メーカーにとってモータースポーツは、技術開発の実験場であり、最高のマーケティングの舞台であり、そして未来を占うための壮大な賭け、みたいなものなのかもしれない。

…もしあなたが自動車メーカーの社長だったら、どうする?何百億円もかけてF1に参戦する?それとも、未来を見据えてフォーミュラEに投資する?いや、いっそ全部やめて、その分、市販車の開発に集中する?

よかったら、あなたの考えも聞かせてほしいな。