最近、Python Weeklyのニュースレターで、んー、なんていうか、すごく面白い実験が紹介されてて、ちょっと考えさせられたんですよね。DjangoにPydantic AIを組み込むっていうデモだったんだけど、これがただのバズワードを組み合わせただけじゃない、もっと深い話だなって。正直、最初は「またAIか…」って感じだったんですけど、よく見ると、これ、Webアプリの作り方が根本的に変わるかもしれない、っていう兆候なんですよ。

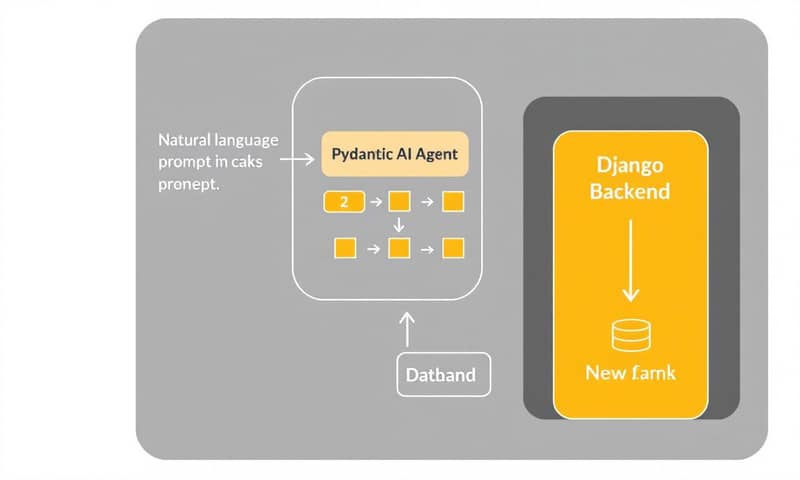

自然言語、つまり我々が普段話してる言葉で、Webアプリケーションを直接操作する。エージェントみたいなやつが、裏でちゃんと動いてくれる。これって、ただウェブサイトにチャットボットをくっつけました、っていうレベルの話じゃなくて。Pythonのエコシステム自体が、エージェント的な設計思想を、本番で使われるようなフレームワークに直接取り込み始めてる、っていうサインなんじゃないかなって。

重点一句話

一言で言うと、Pydantic AIとDjangoを組み合わせることで、「自然言語で指示するだけで、安全にデータベースを操作できるWebアプリ」が作れるようになる、ってことです。これ、開発の仕方がかなり変わると思う。

で、Pydantic AIってそもそも何?

まず、Pydantic自体は知ってる人も多いですよね。FastAPIのデータバリデーションで使われてるアレです。Pythonのクラスでデータモデルを定義しておけば、入力されたデータが正しい型か、ルールに合ってるか、自動でチェックしてくれる。あれのおかげでバグが減るし、APIの仕様も明確になるし、コードがすごく読みやすくなる。個人的にはもう手放せないライブラリの一つです。

Pydantic AIは、その考え方をAIとか自然言語の領域に拡張したもの、って考えればいいかな。開発者が「こういう関数がありますよ」ってAIエージェントに教えておけるんです。で、その関数はPydanticのモデルでしっかり型定義されてて、入力値もバリデーションされる。ユーザーがAIに何かお願いすると、AIは「あ、この仕事ならあの関数を呼べばいいな」って判断して、引数を渡してくれる。その引数が実行前にちゃんと検証されるっていうのが、ここがポイントで。

これ、AI連携におけるめちゃくちゃ大きな問題を解決してるんですよ。もしLLM、つまり大規模言語モデルに直接コードとかSQLクエリを生成させちゃうと、まあ、何が起こるか分かんないですよね。変なコードを生成してエラー吐くかもしれないし、最悪、セキュリティ的にやばい操作をしちゃうかもしれない。

でも、Pydantic AIのやり方だと、AIができることは開発者が定義した関数の呼び出しだけに制限される。しかも、その関数に渡される入力は全部検証済み。だから、本番のアプリケーションの中にAIエージェントを組み込むのが、ずっと安全になるわけです。

なぜここでDjangoが重要なのか

Djangoは言わずと知れたPythonの代表的なWebフレームワークですよね。コンテンツサイトからEC、社内ツールまで、本当にいろんなところで使われてる。モデル、ビュー、テンプレート、それに強力な管理画面っていうしっかりした構造を提供してくれるのが強みです。

で、このDjangoにPydantic AIを繋ぐと、自然言語での入力と、構造化されたデータベース操作の間のギャップを埋めることができるんです。今までは、何か操作をさせたかったら、そのための入力フォームをいちいち作らないといけなかった。でも、Pydantic AI経由で特定の関数を公開すれば、ユーザーはただ普通の言葉で話しかけるだけ。AIがそのリクエストを解釈して、Djangoが検証済みのコマンドを実行する、と。

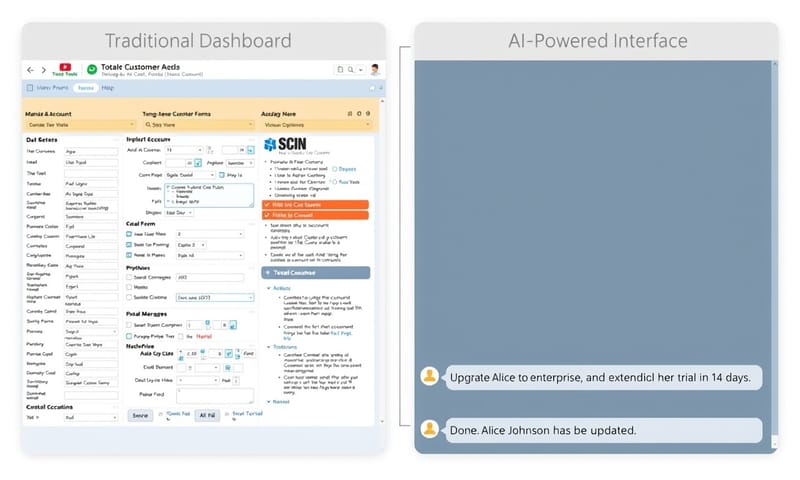

例えば、カスタマーサポートのダッシュボードを想像してみてください。今だと、サポート担当者は顧客のサブスクリプションを更新したり、注文状況を確認したりするのに、フォームをポチポチクリックして回らないといけない。でもAIインターフェースがあれば、「アリス・ジョンソンさんをエンタープライズプランにアップグレードして、試用期間を14日延長して」って打ち込むだけで済むかもしれない。システムがその意図を解釈して、Djangoのモデルと照らし合わせて、入力を検証して、データベースを更新する。…すごくないですか?

デモで見たコードはこんな感じだった

Python Weeklyで紹介されてたデモは、シンプルな例でしたけど、DjangoのモデルとPydantic AIがどう連携するかがよく分かりました。公開されてた関数には、データベースを操作するものとか、外部サービスに問い合わせるものとかが含まれてて。

まず、Django側には普通のモデルがあります。例えばこんな感じの顧客モデル。

from django.db import models

class Customer(models.Model):

name = models.CharField(max_length=100)

email = models.EmailField(unique=True)

subscription = models.CharField(max_length=50)

これに対して、Pydantic AIで顧客を追加するための関数を定義するわけです。ここが肝心な部分。

from pydantic import BaseModel

from pydantic_ai import agent_function

# まず入力データの形をPydanticで定義

class AddCustomerInput(BaseModel):

name: str

email: str

subscription: str

# これがAIから呼ばれる関数

@agent_function

def add_customer(data: AddCustomerInput):

# Pydanticモデルで型ヒントを付けておく

# これで入力が検証される

customer = Customer.objects.create(

name=data.name,

email=data.email,

subscription=data.subscription

)

return {"id": customer.id, "status": "created"}

この`add_customer`関数に紐付けられたAIエージェントは、ユーザーが自然言語で顧客追加っぽいことを言ったら、「あ、この関数を呼ぼう」と判断してくれる。で、実行する前に、`AddCustomerInput`モデルに基づいて入力が検証される。もしメールアドレスがなかったり、形式がおかしかったりしたら、この関数は実行されない。安全ですよね。

この組み合わせがパワフルなのは、言語モデルの表現力と、DjangoとPydanticが持つ厳密なバリデーションを両立できる点なんです。

従来の方法との比較、というか、何がどう変わるのか

じゃあ、具体的に開発のやり方がどう変わるのか、ちょっと表にまとめてみました。まあ、僕の個人的な見解も入ってますけど。

| 項目 | 従来の方法(フォームとビュー中心) | Pydantic AI を使う方法 |

|---|---|---|

| ユーザーインターフェース | うん、まあ、クリックとか入力欄ですよね。決まった操作しかできない。良くも悪くも固い。 | チャットみたいな自由なテキスト入力。柔軟だけど、ユーザーが何て言うか予測しづらい面も。 |

| 開発の手間 | 新しい操作を追加するたびに、URL、ビュー、テンプレート、フォームのセットが必要。正直、定型作業が多い…。 | AIに公開するPython関数を1つ書くだけ。UI側はほぼ変えなくていい。めっちゃ速い。 |

| 安全性 | フォームでバリデーションするから、基本的には安全。想定外のことは起きにくい。これはメリット。 | Pydanticがガッチリ守ってくれる。定義してない操作は絶対できない。でも、どの関数を公開するかは慎重に選ばないとダメ。 |

| 複雑な操作 | 複数のステップにまたがる操作は、ウィザード形式とか、画面遷移が多くなって複雑になりがち。ユーザー、迷うよね。 | 「Aして、その後Bして」みたいな複合的な指示を一度に解釈してくれる可能性がある。これはマジで便利。 |

| アクセシビリティ | 複雑な画面だと、スクリーンリーダーのユーザーとかは大変かもしれない。 | 音声入力とかと組み合わせれば、キーボード操作が苦手な人でも使えるかも。可能性は感じる。 |

安全性とリスクの話はちゃんとしておかないと

自然言語インターフェースって、聞こえはいいですけど、リスクも当然あります。AIエージェントにデータベースを丸ごと公開しちゃったら、間違ってレコードを全部消されたり、機密データを引っこ抜かれたりしないの?って思いますよね。

Pydantic AIの統合がうまいのは、さっきも言ったように、エージェントができることを「開発者が許可した関数」だけに絞れる点です。これは、AIに直接SQLやPythonコードを生成させるより、ずっと攻撃される範囲(アタックサーフェスってやつ)を狭くできる。だから安全性が高い。

とはいえ、開発者は慎重に考えないといけない。どの関数を公開するのか?どんなチェック機構を入れておくべきか?呼び出しのログや監視はどうするのか?…こういう問いには、どのチームも本番投入前に答えを出しておく必要があります。

あ、ちなみに、こういう新しい技術のリスク評価って、海外だと進んでるけど、日本だとまたちょっと視点が違いますよね。例えば、日本ではJPCERT/CC(JPCERTコーディネーションセンター)みたいな組織が、新しい脅威について注意喚起をよく出しています。こういうAIエージェントみたいな技術は、彼らの分析対象になる可能性が高い。特にエンタープライズで使うなら、「AIが意図しない解釈をした場合の影響範囲をどう限定するか」とか、「操作ログの監査証跡としての有効性」みたいな、より厳しい要件が求められるはず。海外の「とりあえずやってみよう」っていうノリとは違って、石橋を叩いて渡る文化があるから、その辺のバランス感覚は大事だと思います。

でも、課題とか限界もあるでしょ?

もちろん、いいことばかりじゃないです。いくつか考えないといけない課題はあります。

一つはパフォーマンス。LLMって、応答が遅かったり、APIコールにお金がかかったりする。Djangoアプリのリクエスト・レスポンスサイクルにこれを直接組み込むのは、計画的にやらないとサイト全体が遅くなっちゃう。まあ、Celeryみたいな非同期タスクキューを使ってバックグラウンドで処理させるとか、クリティカルパスから外す工夫はできると思いますけどね。

もう一つは、やっぱり複雑さ。Pydantic AIで連携は安全になるとはいえ、新しいレイヤーが一つ増えることには変わりない。プロンプトのテンプレートを管理したり、公開する関数をメンテしたり、AIの出力を監視したり…。あと、テストも複雑になりますよね。AIの応答は毎回ちょっとずつ揺らぐ可能性があるから、どうやってテストを書くか、っていうのは新しい課題になりそうです。

じゃあ、Django開発者は今何をすべきか

もしあなたがDjango開発者なら、今こそ実験してみるいい機会だと思います。Pydantic AIをインストールして、まずは1つか2つ、簡単な関数を公開してみて、どんな感じか触ってみるのがいいんじゃないでしょうか。いきなり機密性の高い操作を公開するのは絶対ダメ。まずはデータの読み取りとか、レポートを返すみたいな安全な操作から始めるのが鉄則です。

いくつか、始めるにあたっての注意点を挙げるとすれば…

- 関数は小さく、単機能に。 一つの関数は一つのことだけをやるようにして、入力はしっかりバリデーションする。これは基本ですね。

- ログは全部取る。 ユーザーが入力した自然言語、AIがどの関数を選んだか、そしてその結果。これを全部記録しておけば、デバッグや安全性の確保に役立ちます。

- テストはこまめに。 バリデーションがあるとはいえ、AIエージェントは予期せぬ振る舞いをすることがあります。自分で作った関数自体のテストをちゃんと書いて、実際の使われ方も監視するのが大事。

- 代替手段を用意しておく。 もしAIがリクエストを理解できなかった場合に、ユーザーが手動で操作できるフォームみたいな、安全な代替手段(フォールバック)を用意しておくこと。いきなり全部AI任せは危ないです。

結局、この技術がすべてのWeb開発を置き換えるわけじゃない。でも、社内ツールとか、特定のダッシュボードとか、一部のユースケースでは、間違いなく開発の摩擦を減らして、ゲームチェンジャーになり得る。…そう思いますね。

あなたなら、どう使いますか?

もし、自分の仕事で使っているツールに、このPydantic AIみたいな機能を一つだけ追加できるとしたら、どんな面倒な作業を自動化させたいですか?例えば「毎月の売上レポートをSlackに投稿させる」とか。ぜひ、あなたのアイデアをコメントで教えてください。