なんかね、ここ数ヶ月、僕、ChatGPTの使い方を根本的に間違ってたことに気づいたんですよ。うん…なんていうか、ただのちょっと賢い検索エンジンみたいに使ってて。で、出てくる答えも、まあ、それなり…っていうか、正直パッとしないものが多くて。なんでみんなが言うような「魔法」が起きないのかなって、ずっと思ってたんです。

僕のやり方が、もう、ぐちゃぐちゃだったんですよね。同じチャットスレッドで延々と違う話をしちゃったり、プロンプトも曖昧だったり。そりゃあ、良い結果なんて出るわけないか…。

でも、ある人の考え方を知って、それが全部ひっくり返ったんです。OpenAIの創設メンバーの一人、Andrej Karpathyっていう人のワークフロー。あ、これだったのか、と。僕はAIをシステムとしてじゃなくて、ただのおもちゃみたいに扱ってたんだなって。…うん、今日はその話をしようかなって思います。

TL;DR

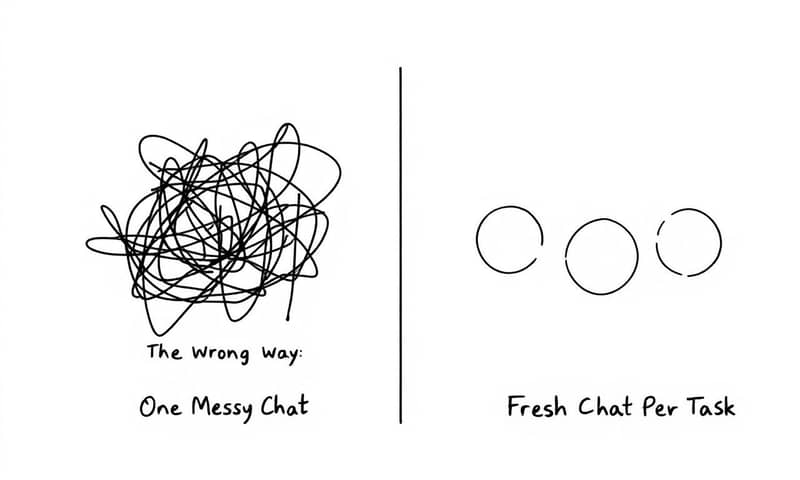

結論から言うと、ChatGPTを「一つの連続した会話」として扱うのをやめること。これに尽きますね。うん。すべてのトピック、本当にすべての個別のタスクごとに、新しいチャットを始める。…たったこれだけ。でも、これが一番大事なんです。まるで、タスクごとに新しい専門家を雇うみたいにね。

ダメな使い方と、良い使い方を比べてみた

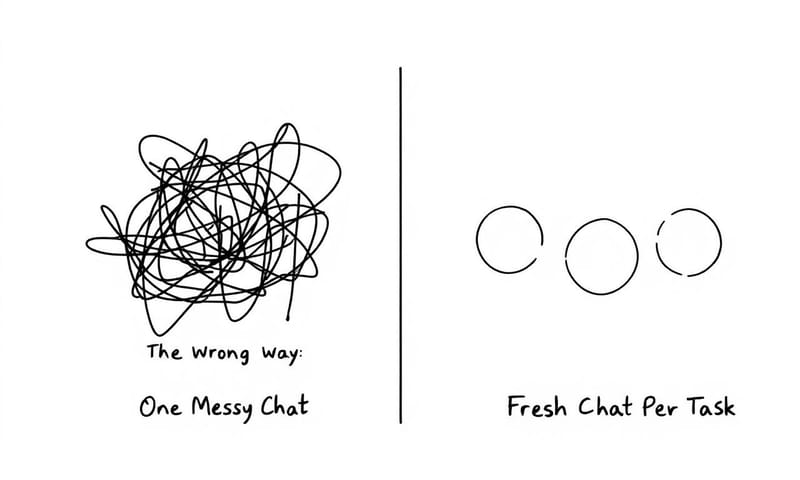

僕がやってた「失敗例」と、Karpathy氏の考え方を取り入れた「改善例」を、ちょっと表にまとめてみました。たぶん、これ見てもらうのが一番早いと思う。

| 項目 | 昔の僕のやり方(正直、ダメな例) | 今のやり方(Karpathy式) |

|---|---|---|

| 会話の管理 | 一つのチャットで全部。コーディングの質問した後に、週末の旅行プラン聞いたり…。もうめちゃくちゃ。 | トピックごとに新しいチャット。「コーディング用」「ブログ執筆用」「個人的なメモ」みたいに分ける。これが基本。 |

| AIへの入力方法 | ひたすらキーボードでタイピング。長文打つのが、まあ、面倒くさい。 | 音声入力がメイン。あと、PDFとかスクショとか、とにかくファイルを全部アップロードする。「これについてどう思う?」って感じで。 |

| 作業する場所 | ChatGPTのウェブサイト。そこからコピペして、自分のエディタに貼り付け…。行ったり来たり。 | AIが統合されたツールの中。コード書くならCursorみたいなエディタ。AIを自分の作業場所に「呼ぶ」感じ。 |

| AIへの認識 | 何でも知ってる賢いチャットボット。魔法の杖みたいな。 | タスクごとに雇う「一時的な専門家」。文脈をきれいに保つことが、性能を引き出す鍵だって分かった。 |

どうです? 全然違うでしょう。昔のやり方だと、AIがどんどん文脈を勘違いして、遅くなるし、的外れな答えを返すようになる。トークンを無駄にしてるだけだったんですよね。

どうやるか、その方法

じゃあ、具体的にどうすればいいのか。僕が実践してる3つのステップを話しますね。

ステップ1:頭を切り替える。「タスクごとに、新しい脳みそ」

これが一番の基礎です。何度も言うけど、個別のトピックごとに新しいチャットを始めること。うん。これだけで、AIの応答の質が劇的に変わります。

考えてみてください。財務アドバイザーにポートフォリオの見直しをしてもらってる最中に、いきなり夫婦関係の悩み相談なんてしないでしょ? それと同じ。古い会話は、AIにとってただのノイズでしかないんです。

あと、どの「脳みそ」を雇うかも重要。簡単な検索みたいな作業ならGPT-4oで十分。でも、もっと専門的な、例えば仕事で使うようなタスクなら、絶対に一番性能の良いモデル(今のところGPT-4とか)を使うべき。無料版と有料版では、正直、インターンとシニア専門家くらいの違いがあります。

ステップ2:普段使いの道具にする。「ユニバーサル翻訳機」としてのAI

キーボードでちまちま入力するのは、もうやめましょう。音声入力の方が断然速いし、思考が途切れない。特にスマホの公式アプリの音声モードは、GPT-4oのネイティブ音声パイプラインを使ってるから、すごく自然に会話できます。これは試してみてほしい。

で、もっとパワフルなのがファイルのアップロード。AIに「質問」するんじゃなくて、AIに「生データ」を渡して分析させるんです。

- 読書メモ:本そのものをアップするのは著作権的にダメだけど、自分の書いた要約やメモをアップして、「この論点に対する反論を考えて」とかはアリ。

- スクリーンショット:栄養成分表示でよく分からない材料があったら、スクショしてアップ。「この成分のメリットとデメリットを、バランスの取れた食事の観点から説明して」みたいに聞く。

- PDFやデータ:小難しい研究論文のPDFをアップして、「要点を5つにまとめて。あと、研究手法について2つ質問を考えて」とか。これはマジで便利。

ステップ3:プロの領域へ。「アシスタント」から「協力者」に

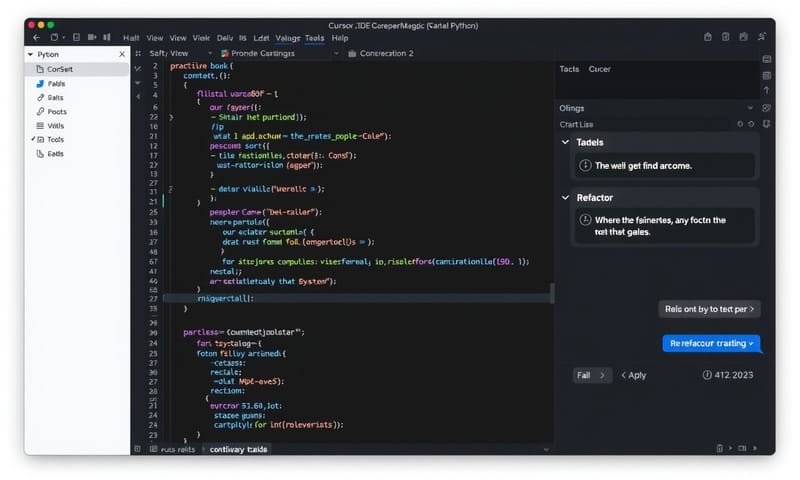

本気で仕事に使うなら、ChatGPTのウェブサイトは、まあ、おもちゃみたいなもの。本当の生産性を引き出すには、AIを自分の仕事環境に直接統合しないとダメです。

Karpathy氏もプログラマーだから強調してたけど、ガチのコーディングでChatGPTのサイトなんて使わない。使うのは、プロジェクト全体の文脈を理解してくれるCursorみたいなAIネイティブなIDE(統合開発環境)です。これなら、コードの断片をコピペするんじゃなくて、「このファイル、複雑で最近よく変更されてるから、リファクタリングの計画を提案して」みたいな指示が出せる。

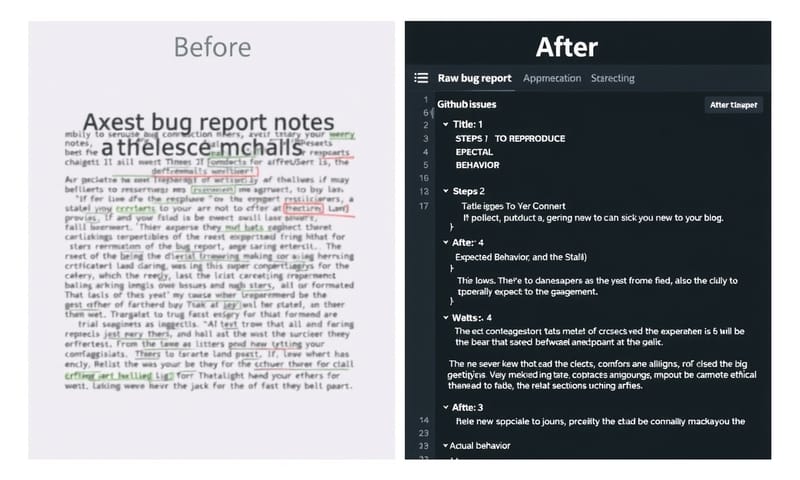

僕の具体的な事例:25分が2分になった話

ちょっと僕自身の話をさせてください。以前は、ユーザーから届いた生のバグ報告を、ちゃんとフォーマットされたGitHubのIssueにするのに、一件あたり…そうだな、だいたい25分くらいかかってました。手作業で、項目を埋めて、タイトル考えて…。

で、僕は「Yuppi Issue Master」っていう、まあ、名前はダサいんですけど、プライベートなカスタムGPTを作ったんです。そこにIssueのテンプレートと、過去の優れたサンプルを3つくらい読み込ませて、指示書にルールを書き込んだ。

そしたらどうなったか。今は、生のメモをそこに放り込むだけで、完璧なIssueが1分もかからずに生成されるんです。タイトル、再現手順、期待される結果と実際の結果、影響範囲、見積もり時間まで全部。…これ、月に何時間も節約になってるし、フォーマットミスもゼロになりました。これが、「チャット」から「システム」へ移行するってことの威力なんですよね。

リスクと注意点

…と、まあ、良いことばかり話しましたけど、もちろん魔法じゃありません。いくつか、絶対に守らないといけない注意点があります。

- プライバシーとIPリスク:会社の機密情報とか、個人情報を含むドキュメントを、パブリックなクラウドモデルにアップするのは、めちゃくちゃ危険です。匿名化したり、エンタープライズ向けの契約をしたり…。特に日本では「個人情報保護法」もありますから、何をアップロードするかは本当に慎重になるべき。法務やセキュリティチームに必ず確認してください。

- コストの現実:このレベルの性能は、無料じゃ手に入らないです。ChatGPT Plusみたいなプレミアムプランは月額20ドルくらいかかります。無料の便利ツールじゃなくて、ソフトウェアへの「投資」と考えるべきですね。

- ハルシネーション(幻覚):AIの出力を鵜呑みにするのは絶対にダメ。特に、複雑なタスクを性能の低いモデルにやらせると、巧妙で気づきにくい間違いをします。数字とか、重要な事実は、必ず自分の目で再確認する癖をつけてください。

- 指示の漏洩:カスタムGPTのナレッジベースに、何を保存するかは注意が必要です。悪意のあるユーザーが、プロンプトを使ってGPTの根幹となる指示を盗み見ることができてしまう場合がある。APIキーとか、パスワードみたいな秘密情報は、絶対にそこに入れないでください。

よくある間違いと、その対策

僕もよくやってた失敗をまとめてみます。もし当てはまったら、今日から変えてみてください。

間違い1:自分語りを延々としてしまう。

AIに自分の状況とか背景を長々と説明しちゃうこと、ありますよね。でも、それ、ほとんどノイズです。対策としては、カスタムインストラクションに「あなたはこの分野の専門家です」と役割を定義して、自分に関する情報は最低限にする。必要な情報は、質問されてから答えるくらいで丁度いいです。

間違い2:プロンプトを何度も修正して再送信する。

思った通りの答えが出ないと、同じチャット内でプロンプトを少しずつ変えて何度も送りがち。でも、これは古い文脈が邪魔をしてるだけかも。対策は、もう、シンプルに新しいチャットを始めること。まっさらな状態で、もう一度試す。案外これだけで解決します。

間違い3:漠然とした質問をする。

「マーケティングについて教えて」みたいな。これじゃAIも困ります。対策は、「ペルソナ」「フォーマット」「目的」を指定すること。「あなたは経験豊富なマーケターです。20代女性向けのSNS投稿文を、箇条書きのフォーマットで3つ提案してください」みたいに、具体的に指示するんです。

結局のところ、すごいプロンプトを探す旅に出るよりも、こういう基本的な「習慣」を見直す方が、よっぽど効果があるんですよね。本当に。

この考え方、あなたの仕事や勉強で、何か一つでも自動化できそうな繰り返し作業ってありますか? もしあれば、ぜひコメントで教えてください。カスタムGPTのアイデアになるかもしれないので。