最近よく聞かれるんだよね、「AIって、今から勉強した方がいいんですかね?」って。正直、気持ちはすごくわかる。だって、毎日のように「AIに仕事が奪われる」とか「今すぐ学ばないと乗り遅れる」みたいな見出しが飛び込んでくるし。

でもさ、これ、ちょっと前のブロックチェーンとかNFTの時と似てない?あの時も「すべてを変える革命だ!」って大騒ぎだったけど、今、ブロックチェーンの求人って…まあ、そういうことだよね。じゃあAIも同じで、ただのバブルなのか?

うーん、これは半分イエスで、半分ノーって感じ。正直、誇大広告はめっちゃ多い。「AI搭載!」って書いてあるトースターとか見ると、もう笑っちゃう。でも、ブロックチェーンと決定的に違うのは、AIはもうみんなが知らないうちに、普通に使ってるってこと。メールの予測変換とか、YouTubeのおすすめとか、あれ全部そうじゃん?

だから、AI自体は絶対なくならない。でも、多くの人がその学び方を、根本的に間違えちゃってるんだよね。これが一番言いたいこと。

TL;DR: 9割以上の開発者がAI学習で挫折する、たった一つの理由

先に結論から言っちゃうと、ほとんどの人が「AIを学ぶ」=「AIを作る(研究する)」ことだと思い込んでるから。みんな数学とか難しい理論から入ろうとして、結果、挫折する。でも、本当にチャンスがあるのは、そこじゃないんだ。

想像してみて。よし、AIを勉強するぞ!って決意してググるじゃん?そうすると出てくるのは大体これ。

- 「まずは線形代数と微積分から」

- 「統計学と確率論をマスターしよう」

- 「TensorFlowでニューラルネットワークをゼロから構築」

…で、何週間か頑張って、昔やった数学を思い出そうとして…気づいたら「もう無理…」ってなってる。心当たりない?僕も昔はそうだった(笑)。でも、これってF1レーサーになりたい人に「まずはエンジンを鉄の塊から削り出すところから始めましょう」って言ってるようなもんなんだよね。

「AIを作る人」と「AIを使う人」、君はどっちを目指す?

ここが一番のポイント。AIの世界には、大きく分けて二種類の役割があるってことを、ほとんどの人が知らない。というか、ごっちゃにしてる。

- AI研究者(作る人)

- AI応用エンジニア(使う人)

この二つは、サッカー選手とスタジアムの設計者くらい違う。どっちもサッカーに関わるけど、必要なスキルは全く別物。

日本のIPA(情報処理推進機構)が出してる「AI白書」とか見ても面白いよ。アメリカのテック界隈だと「とにかく新しいモデルを!」って感じが強いけど、日本のレポートを見ると、企業はもっと「現場のこの課題を、AIでどう解決できるか」っていう具体的な応用例を求めてる傾向がある。これって、まさに「AI応用エンジニア」が求められてるってことなんだよね。

じゃあ、具体的に何が違うのか。ちょっと表にまとめてみた。

| AI研究者 (作る人) | AI応用エンジニア (使う人) | |

|---|---|---|

| 主な仕事 | 新しいAIモデルやアルゴリズムをゼロから設計・開発する。論文を書いたり読んだり。 | 既存のAIモデル(APIとか)を組み合わせて、便利なアプリやサービスを作る。 |

| 必要なスキル | 博士レベルの数学、統計学、コンピュータサイエンスの深い知識。正直、選ばれし者って感じ。 | API連携、システム設計、UI/UXデザインとか、普通のWeb開発スキルが中心。要は「つなぎこみ」がうまい人。 |

| ゴール | モデルの精度を0.01%でも上げること。新しい発見をすること。 | ユーザーが「これ便利!」って思うものを作ること。ビジネスの問題を解決すること。 |

| 例えるなら | 自動車の「エンジン」を開発する人。超高性能だけど、それだけじゃ走れない。 | そのエンジンを使って、座り心地のいいシートやナビを付けた「市販車」を完成させる人。 |

| 市場の需要 | めちゃくちゃ少ない。Googleとか一部のトップ企業に集中してる。 | 爆発的に増えてる。だって、ほとんどの会社はAIを「作りたい」んじゃなくて「使いたい」だけだから。 |

なぜ「応用エンジニア」が今、最強なのか

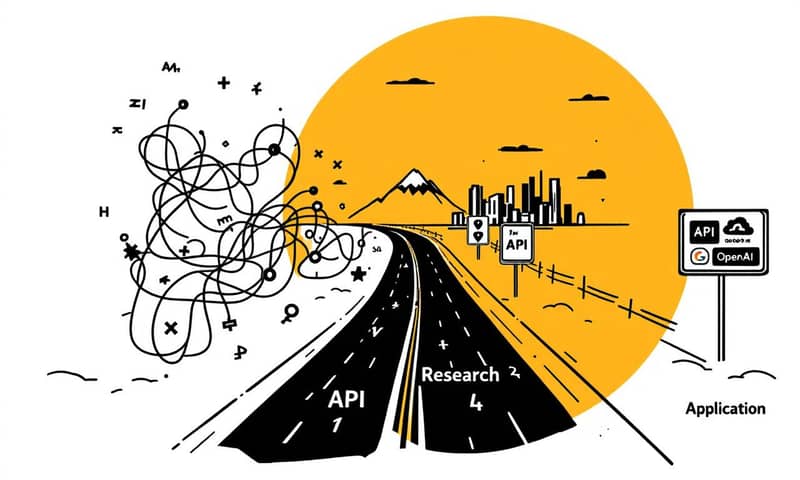

これって、スマートフォンの時と全く同じパターンなんだよ。AppleがiPhone(OS)を作ったけど、本当に巨大な市場を生み出したのは誰だった?そう、InstagramとかUberとか、無数のアプリ開発者たちだよね。

今、AIの世界で同じことが起きてる。OpenAIがGPT-4を、GoogleがGeminiを…っていう巨大な「OS(AIモデル)」をどんどん作ってくれてる。僕たち開発者の仕事は、それをどうやって自分たちのサービスに組み込んで、面白いものを作るかってこと。

正直、ほとんどの会社は自社でAIモデルを開発するなんて思ってない。コストも時間もかかりすぎるし、そもそもそんな専門家はどこにもいない。それよりも、月数千円で使えるGPT-4のAPIを使って、自社の問い合わせ対応を自動化したり、新しい機能を追加したりしたいんだ。

つまり、もし君がすでにソフトウェア開発の経験があるなら、実はもう最高のポジションにいるってこと。だって、

- APIの連携方法、知ってるよね?

- スケーラブルなシステムの作り方、わかるよね?

- ユーザー体験のデザイン、考えられるよね?

- コードで現実の問題を解決してきた経験、あるよね?

そう、AI時代に必要なのは、追加の数学の知識じゃなくて…いや、あるに越したことはないけど、最優先じゃない。それよりも、今君が持ってるその「開発スキル」をどうやってAIと結びつけるかっていう視点なんだ。

具体的に「AI応用エンジニア」って何するの?

例えば、チャットボットを作るとする。AIモデル(例えばGPT)が会話の核になる部分を担ってくれるけど、それだけじゃ製品にならない。誰かが、

- 会話の流れ(シナリオ)を設計して、

- ユーザー認証の仕組みを作って、

- 過去の会話履歴をデータベースに保存して、

- 何千人が同時に使っても落ちないようにインフラを整えて、

- 社内の顧客管理システムと連携させる

…っていう、いわゆる「ガワ」の部分を全部作る必要がある。これって、AIの専門知識っていうより、完全にバックエンドとかフロントエンド開発者の仕事じゃん?そこに「AIを呼び出す」っていう処理が一行加わるだけ、みたいなイメージ。

だから、スタート地点は「AI応用エンジニア」でいいんだよ。まずはAPIを叩いて、何か動くものを作ってみる。そこで「あれ、このAIの応答、なんかイマイチだな…」とか「もっとこういう風に答えてほしいな」って思った時に、初めてプロンプトエンジニアリングとか、ファインチューニングとか、少しずつ深い領域に足を踏み入れていけばいい。

まとめ、というか最初のステップ

なんか偉そうに語っちゃったけど、僕自身も最初は数学で挫折しかけたから、この「学び方の間違い」に気づくまで結構時間がかかったんだ。

だから、もし今AIの学習で「なんか違うな…」って感じてるなら、一回、難しい教科書は閉じてみてほしい。そして、OpenAIでもGoogleでもいいから、APIのドキュメントを開いて、一番簡単なサンプルコードをコピペして動かしてみるところから始めてみてほしい。

たぶん、拍子抜けするくらい簡単で、「え、これだけでAI使えるの?」ってなるはず。そこからが、本当のAI活用のスタートだと思う。

それで、みんなはどう?AIモデルをゼロから作る「研究者」側と、それをうまく使って面白いものを作る「応用エンジニア」側、どっちに興味があるか、よかったら教えてよ。