ECサイトでの買い物って、正直めんどくさいこと多くない?ポップアップが15個くらい出てきて、メルマガ登録を促されて、おまけに2012年から更新されてなさそうな、動きの重いカルーセル表示を見せられる…みたいな。買うのは簡単になったけど、体験としてはどうなの?って思うことがよくある。

最近考えてたんだけど、その「買い物体験」がもうすぐ根本から変わるかもしれない。AIのおかげでね。Invisible UI(インビジブルUI)とかZero UI(ゼロUI)って言葉、聞いたことある?

重點一句話

これからの買い物は、私たちが「検索する」前に終わる。AIがこっちの欲しいものを予測して、会話みたいに提案してくるから。わざわざECサイトを開く必要すらなくなるかも。

で、インビvisible UIとゼロUIって何が違うの?

まあ、メモ代わりにざっくり書くとこんな感じ。

- Invisible UI(インビジブルUI): UIが「背景」に溶け込んで、必要な瞬間にだけ現れるやつ。例えば、賢い自動入力とか、「あ、そういえばこれも必要だった」って思わせるような、広告っぽくない商品の提案とか。存在を忘れてるけど、ちゃんと仕事してる、みたいな。

- Zero UI(ゼロUI): こっちはもっとすごくて、そもそも画面がなくなる。音声とか、ジェスチャーとか、あるいはこっちの行動予測で操作する世界。ブラウザを開くのを待つんじゃなくて、スマートスピーカーが「シャンプー、なくなりそうですよ?補充しますか?」って聞いてくる感じ。これがゼロUI。

Invisible UIは「摩擦を減らす」で、Zero UIは「摩擦をゼロにする」ってイメージかな。どっちも、ユーザーの「意思決定疲れ」を減らすためにある。だって、住所が見つからなくて決済画面で離脱するとか、もううんざりだもんね。

なんで今、この話が盛り上がってるわけ?

答えは簡単で、AI、特に機械学習と生成AI(GenAI)がめちゃくちゃ賢くなったから。

機械学習がこっちの購買履歴とか、いろんなデバイスでの行動パターンを読んで、エージェントAIがリアルタイムで「この人には今これを出すべきだ」って判断する。で、生成AIが商品説明文を作ったり、比較表を要約してくれたり…まるで専属のコンシェルジュがいるみたいになる。

もはやAIは検索結果を出すだけじゃなくて、こっちと一緒に「考えてくれる」存在になってきてる。

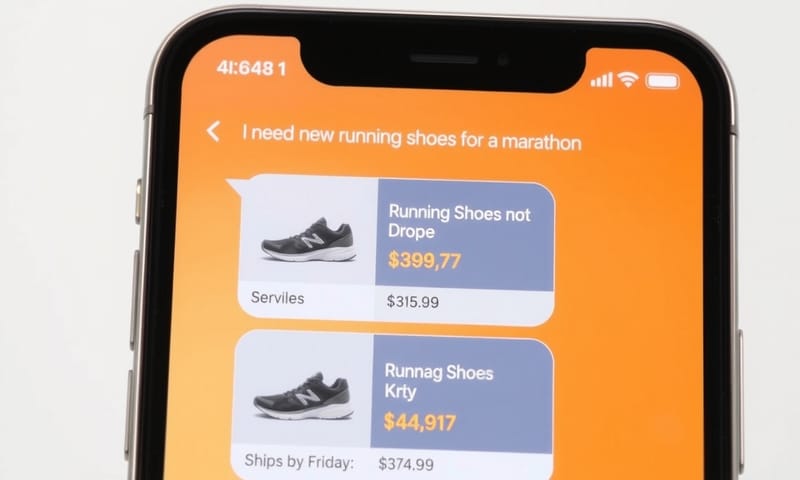

例えば、チャットで友達に「新しいランニングシューズ欲しいんだよね」って漏らしたら、AIアシスタントがすかさず3足候補を出してきて、いつものサイズを確認してくれて、過去30日間の最安値まで教えてくれる、とか。

「来週末、結婚式があるんだ」って言えば、お気に入りのブランドから式の雰囲気に合う服を提案して、木曜までに届くものだけをリストアップしてくれる。…ああ、ちなみにこういうAIの動き、海外だとどんどんリアルになってきてて。日本だとLINEとかがこういう方向に行くのかな、とか想像すると面白いよね。

一番ヤバい変化:Google検索の終わり

ここからが本題。というか、個人的に一番インパクトでかいと思ってるのがこれ。未来の商品発見は、Googleの検索結果ページでは起きない。

じゃあどこで?って、ChatGPTとかPerplexity、CopilotみたいなAIツールの中だよ。もうすでに、アメリカとかだとGoogleの検索結果の一番上にAIによる要約(Google AI Overview)が表示されるけど、あれが出ると、その下のURLリンクのクリック率がだいたい35%近く下がるっていうデータもあるらしい。マジか。

つまり、ユーザーはもう「ハイキングバックパック おすすめ 2025」みたいにGoogleで検索しない。自分のAIアシスタントにこう聞くようになる。

「金曜日までにイギリスに届く、100ポンド以下の最高のハイキングバックパックは何?」

そうしたら、AIは10個のブログ記事と3本のYouTube動画と4つの広告を全部すっ飛ばして、個人に最適化されて、要約されて、すぐに買える状態の「答え」をくれる。これが現実になる。

SEOは終わった。これからは「GEO」の時代。

そうなると、今までのSEO(検索エンジン最適化)は通用しなくなる。キーワードとかメタデータとか、被リンクとか…あれは全部、Googleのランキングシステムのためのものだったから。

AIモデルに「おすすめ」を聞かれる時代に必要なのは、GEO — Generative Engine Optimization(生成エンジン最適化)だ。

ブランドはこれから、自分たちの商品情報やコンテンツを、ChatGPTみたいなAIエンジンが「理解」して、「引用」して、「推薦」しやすいように最適化しなきゃいけない。検索ボットのためじゃなく、人間みたいに話すAIのためにコンテンツを作る必要があるってこと。

| 項目 | SEO (今まで) | GEO (これから) |

|---|---|---|

| 最適化の対象 | Googleのランキングアルゴリズム | ChatGPTみたいなAI生成エンジン |

| 重要なこと | キーワード密度、被リンク、メタタグ。まあ、Googleのご機嫌とりだよね。 | 構造化データ、文脈、情報の正確さ。AIに「私はこういう者です」ってちゃんと自己紹介する感じ。 |

| 人が読んで「面白い」「役に立つ」と思う記事。検索順位を上げるのが目的。 | AIが読んで「理解できる」「引用しやすい」と思う情報。AIの回答の一部になるのが目的。 | |

| 目指すゴール | 検索結果の1ページ目に表示されること。クリックしてもらうこと。 | AIが生成する「答え」の中で、自社の商品や情報が推薦されること。 |

じゃあ、ブランドやデザイナーはどうすればいいの?

まず、サイトの入口が自社のウェブサイトだけじゃなくなるってことを受け入れないと。自分たちの商品データは、AIアシスタントとか、音声検索とか、いろんな場所に「部品」として存在することになる。

だから、ウェブサイトのデザインも変わってくる。ごちゃごちゃしたバナー広告とかはもう古い。ユーザーは「ブラウジング(ぶらぶら見て回る)」んじゃなくて、「質問する」ようになるから。デザインは信頼性とか、わかりやすさ、ミニマリズムがもっと重要になるはず。重労働はAIに任せて、人間はUIに邪魔されないのが一番いい。

「じゃあデザイナーは不要になるの?」って心配する人もいるかもだけど、正直、逆だと思う。AIに自分たちのコンテンツをうまく「食べさせて」、AIがどうやって自社のページを推薦してくれるのかを理解できるデザイナーこそが、これから成功する。取り残されるか、乗りこなすかの違いだね。

結局のところ、UI/UXデザイナーとしての僕らの仕事は、インターフェースの見た目を作ることじゃなくて、ユーザーの「意図」をいかにスムーズに満たしてあげるかを設計することにシフトしていくんだろうな。画面をクリックさせることから、ユーザーがただ「ジーンズが欲しい」と言うだけで済む世界へ。その移行を、僕たちが作る側として主導していくことになる。なかなか面白くなってきた。

…もし、あなたのAIアシスタントが何か一つだけ、あなたの代わりに自動で定期購入してくれるとしたら、何を頼みたいですか?毎日飲むコーヒー豆?それとも、ついつい買い忘れるトイレットペーパー?よかったらコメントで教えてください。