最近考えてたんだけど、OpenAIのPythonライブラリ、v1.99.9が出たらしいね。バージョン番号だけ見ると「1.99.9」って、なんかこう、キリが悪いというか、マイナーアップデート感がすごいじゃない?だから、正直「まあ、急いでアップデートしなくてもいっか」って思う人も多いと思う。

でもね、これ、個人的には結構「待ってました!」なアップデートなんだよな。新しい機能が追加されたとか、GPT-5が使えるようになったとか、そういう派手な話じゃない。もっと地味で、でも開発者にとってはめちゃくちゃ重要な「安定性」と「開発体験の向上」にフォーカスしたアップデートなんだよね。こういうの、日々のコーディングとか、長期的なプロジェクトの運用をやってると、じわじわ効いてくる。

TL;DR

一言で言うと、今回のv1.99.9は「デバッグ時間を短縮してくれて、ヘンなエラーで悩む時間を減らしてくれる、縁の下の力持ち」みたいなアップデート。すぐにでも `pip install --upgrade openai` しちゃっていいと思う。ただし、本番環境に入れる前には、ちゃんとテストした方がいい。その理由も後で話すね。

正直、今回のアップデートで一番嬉しいのはここ

じゃあ、何がそんなに嬉しいのか。色々あるんだけど、一番はエラーハンドリングの改善かな。これはマジで大きい。

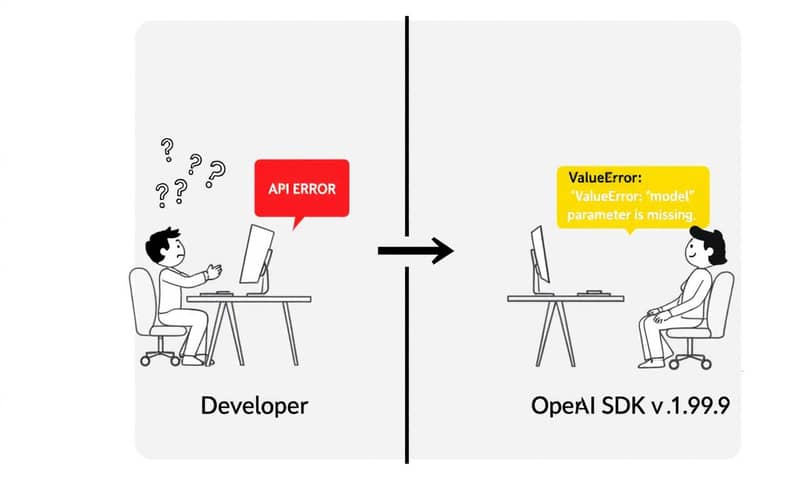

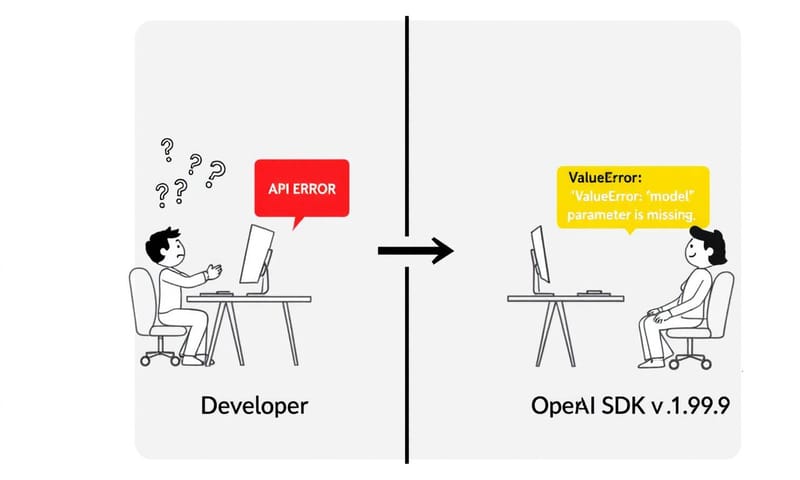

今までのバージョンだとさ、APIにリクエスト投げて何か問題があったとき、結構ざっくりしたエラーしか返ってこないことがあったんだよね。例えば、パラメータの名前をタイポしてたり、必須の項目を入れ忘れてたりしても、なんか漠然とした `APIError` が返ってきて、「え、俺のコードが悪いの?それともOpenAIのサーバーが今ちょっとご機嫌斜めなの?」みたいに、原因の切り分けが面倒だった。

これが、v1.99.9からはもっと具体的で親切になる。例えば、「`messages`っていうパラメータの形式が違うよ」とか「`model`の指定がないよ」みたいに、SDKの層で弾いて、分かりやすい `ValueError` を出してくれるようになった。これ、経験ある人なら分かると思うけど、原因不明のエラーを調査する時間って、本当に無駄じゃない?あの時間がごっそり削減される可能性があるって考えただけで、最高だよね。

あと、地味にタイムアウトのデフォルト値が見直されたのも良い。たまにネットワークが不安定な環境とか、でっかいデータを処理しててAPIからの応答が少し遅れるときとかに、今まではタイムアウトで失敗してたリクエストが、これからはもうちょっと粘ってくれるようになる。無駄なリトライ処理を自分でゴリゴリ書かなくて済む場面も増えるかもしれない。

じゃあ、早速使ってみるか

うん、理屈は分かったから、どうやって使うのって話だよね。簡単。Python 3.8以上が入ってる環境なら、ターミナルでこう叩くだけ。

pip install --upgrade openaiこれで最新版(この記事を書いてる時点ではv1.99.9)にアップデートされる。もし、チーム開発とかで、全員の環境を寸分違わず同じバージョンに揃えたいなら、バージョンを直接指定する方が確実だね。こういう感じ。

pip install openai==1.99.9これを `requirements.txt` に書いておけば、誰が環境構築しても同じバージョンが入るから安心。

インストールが終わったら、コードはこんな感じになる。基本的には今までとそんなに変わらないけど、改めておさらい。

from openai import OpenAI

# APIキーは環境変数 `OPENAI_API_KEY` に設定しておくのがお作法

client = OpenAI()

try:

response = client.chat.completions.create(

model="gpt-4o-mini",

messages=[

{"role": "system", "content": "あなたは簡潔に答えるアシスタントです。"},

{"role": "user", "content": "フランス革命の原因を3つの文章で要約してください。"}

],

max_tokens=150,

# わざと間違ったパラメータを入れてみる

# temperature="hoge" # v1.99.9より前だとAPIエラー、以降はSDKがすぐエラーを出す

)

print(response.choices[0].message.content)

except Exception as e:

print(f"エラーが発生しました: {e}")

ポイントは `client = OpenAI()` の部分かな。昔のバージョンだとグローバルな関数を直接呼ぶ書き方もできたけど、今はこうやってクライアントのインスタンスをちゃんと作ってから使うのが公式推奨のスタイル。こっちのほうが、APIキーを複数使い分けたり、タイムアウト時間を個別に設定したり、色々と柔軟に対応できるからね。

「とりあえず最新版」でいいんだっけ?バージョン管理の考え方

ここでちょっと、AI系のライブラリ全般に言えるバージョン管理の話をしたい。OpenAIのライブラリみたいに、開発が活発なやつって、結構な頻度でアップデートされるんだよね。そのたびに「お、上げるか」「いや、今回は様子見で…」ってなる。この判断、結構大事。

どういう戦略があるか、僕なりにまとめてみた。正解はないから、自分のプロジェクトの状況に合わせて考えてみてほしい。

| 戦略 | メリットは? | デメリットとか注意点は? | どういう時に使う? |

|---|---|---|---|

バージョンを完全固定openai==1.99.9 |

安心感がすごい。開発機と本番機でバージョンが違うせいで動かない、みたいな事故がゼロになる。これぞ「平和」。 | セキュリティ修正とか、細かいバグ修正が出ても自動で反映されない。自分で情報収集して、手動で上げる必要があるのが、まあ面倒くさい。 | 複数人でのチーム開発とか、すでに稼働してる本番サービス。特に金融とか、ちょっとした挙動の違いが大問題になるシステムなら、もう絶対これ。心配性の人向け、いい意味でね。 |

マイナーバージョンまで許容openai~=1.99.0 |

安定性と新しさのいいとこ取りを狙える。1.99系のバグ修正版が出たら、`pip install` し直すだけで勝手に追従してくれる。楽ちん。 | ほぼないけど、ごく稀にパッチバージョンでも挙動が変わることがある。100%安全とは言い切れない、ちょっとしたスリルはあるかも。 | 個人の開発プロジェクトとか、社内ツールみたいに、止まっても大惨事にはならないやつ。CI/CDでテストがしっかり回ってるなら、この戦略も全然アリ。 |

常に最新版を使う--upgrade |

新しいモノ好きにはたまらない。OpenAIが出した最新機能を誰よりも早く試せる。ワクワクするよね。 | 一番リスクが高い。ある日突然、破壊的変更でアプリ全体が動かなくなる可能性がある。依存ライブラリとのコンフリクト地獄を見ることも…。 | 新しいライブラリの技術検証とか、一回使ったら捨てるような実験的スクリプト向け。これを本番環境でやるのは、正直、勇者か無謀な人だけだと思う。 |

注意点というか、過度な期待は禁物なところ

ここまで良いことばっかり言ってきたけど、もちろん注意点もある。まず、さっきも言ったけど、今回のv1.99.9は、あくまで安定性を上げるためのアップデート。だから、これを導入したからといって、GPT-4o-miniの賢さが上がったり、APIのレスポンスが爆速になったりするわけじゃない。そこは勘違いしないように。

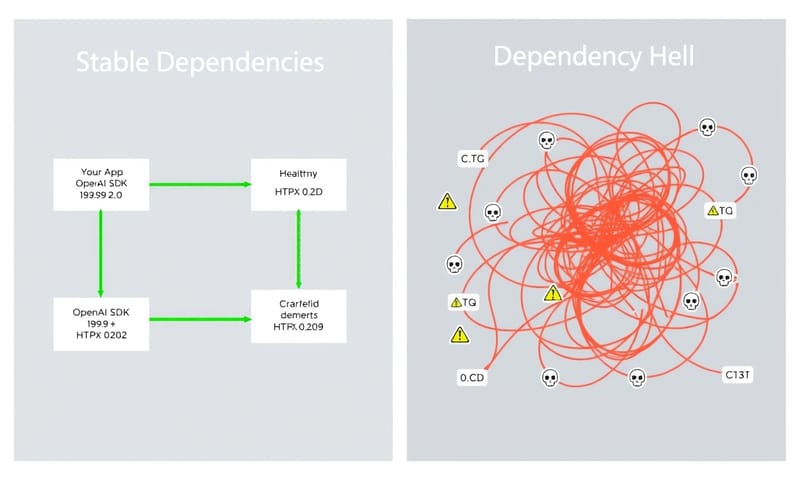

もう一つ、もっと現実的な問題として「依存関係のコンフリクト」がある。これはPython開発者のあるあるネタだけど、`openai`ライブラリをアップデートしたら、それが内部で使ってる別のライブラリ(例えば`httpx`とか`pydantic`とか)のバージョンも変わって、そのせいで今まで動いてた別のライブラリが動かなくなる、みたいな現象。あー、考えただけで頭痛い。

だから、アップグレードする時は、いきなり本番環境のコードを書き換えるんじゃなくて、

- まず開発用のブランチを切って、そこでバージョンを上げる。

- 手元で動かしてみて、基本的な動作を確認する。

- ユニットテストとか連携テストを全部流す。

- 問題がなければ、ステージング環境みたいな本番に近い場所で動かしてみる。

…っていう、丁寧な手順を踏むのがすごく大事。急がば回れ、だね。

よくある(そして僕もやった)アップグレード時の失敗パターン

最後に、僕自身の失敗談も踏まえて、よくあるミスをリストアップしてみる。反面教師にしてほしい。

- テストをサボって、ローカルで動いたからって本番にいきなりデプロイしちゃう。そして動かなくて蒼白になる。これは本当にやめた方がいい。

- `pip install` しただけで満足して、`requirements.txt` とか `poetry.lock` みたいな依存関係を管理してるファイルを更新し忘れる。結果、他の開発者やCI環境で古いバージョンが使われて、「俺の環境だと動くのに!」が再発する。

- エラーメッセージが変わったことに気づかない。今回のアップデートみたいにエラーハンドリングが改善された場合、今まで想定してたエラーが来なくなって、エラー処理のロジックがうまく動かなくなることがある。ログはちゃんと見よう。

- 日本の開発者コミュニティ、例えばQiitaとかZennで同じような問題にぶつかってる人がいないか、全然チェックしない。結構、誰かが先に解決策を書いてくれてたりするんだよね。海外だとOpenAIの公式フォーラムとかも情報源になる。巨人の肩に乗るのを忘れないように。

まあ、色々言ったけど、結論は最初のTL;DRと変わらないかな。v1.99.9は、開発を楽にしてくれる「良いアップデート」だと思う。派手さはないけど、こういう改善こそが、僕たち開発者の生産性を支えてくれてるんだよなあって、改めて感じたよ。

それで、あなたはどう?ライブラリのバージョン、積極的に上げる派?それとも、石橋を叩いて渡る慎重派?もし「このバージョニングで大失敗した!」みたいな話があったら、ぜひコメントで教えてほしいな。